○紀美野町警防規程

平成18年1月1日

消防本部訓令第8号

目次

第1編 総則(第1条・第2条)

第2編 警防業務

第1章 管内情勢

第1節 消防水利(第3条)

第2節 警防調査(第4条)

第2章 警防計画

第1節 通則(第5条―第7条)

第2節 特別消防対象物警防計画(第8条―第10条)

第3節 消防危険地域警防計画(第11条・第12条)

第3章 警防機器(第13条)

第4章 警防訓練(第14条)

第5章 消防隊員の勤務(第15条)

第3編 警防活動

第1章 部隊の編成等(第16条―第19条)

第2章 指令通信(第20条―第23条)

第3章 出動(第24条―第27条)

第4章 現場指揮体制(第28条―第41条)

第5章 警防活動要領

第1節 警防活動(第42条―第53条)

第2節 火災防御活動(第54条―第66条)

第3節 救助活動(第67条―第70条)

第4節 救急活動(第71条―第76条)

第5節 その他の警防活動(第77条―第83条)

第6章 非常召集(第84条―第91条)

第4編 雑則(第92条―第97条)

附則

第1編 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災を警戒し、鎮圧し、火災又は地震等の災害(以下「災害」という。)による被害を軽減するために行う消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)の警防業務及び警防活動等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 警防業務 管内情勢の掌握、警防計画の策定、警防機械及び警防資器材(以下「警防機器」という。)の点検整備、警防訓練並びにこれらに類するものをいう。

(2) 警防活動 災害が発生し、又は発生のおそれがあるときに実施する災害の防ぎょ、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止する活動及びこれらに付帯する活動をいう。

(3) 警防計画 災害を最小限にとどめるために必要な事前の対策をいう。

(4) 特別消防対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物(同表19項及び20項に掲げるものを除く。)をいう。

(5) 消防危険地域 火災の対象及び事象のいずれから判断しても延焼危険が極めて大きく大火となるおそれのある地域又は人命危険の大なる地域をいう。

(6) 消防隊 消防器具を装備した消防吏員の一隊をいう。

(7) 消防部隊 警防活動等を実施するために編成した各隊の総称をいう。

(8) 増強部隊 現に警防活動に従事している消防部隊に対し、さらに補充し、強化する他の消防部隊をいう。

(9) 指令室 消防指令業務及び通信業務を主管する室をいう。

(10) 鎮圧 消防部隊の火災防御活動により延焼拡大の危険がなくなったときをいう。

(11) 鎮火 再燃のおそれがなくなったときをいう。

(12) 通常災害 第17条に定める通常編成で対応できる規模の災害をいう。

(13) 非常災害 通常災害以上の規模の災害をいう。

(14) 消防車両 警防活動を行うための各種の警防機器を装備した車両(ポンプ車、タンク車、救助工作車、救急車、指揮車、広報車等)をいう。

第2編 警防業務

第1章 管内情勢

第1節 消防水利

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、管内の消防水利の点検及び整備を図るとともに、消防水利の維持管理に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、消防水利に関し必要な事項は、別に定める。

第2節 警防調査

第4条 署長は、管内の状況を把握し、警防活動の円滑な推進を図るため、次について職員に警防調査を実施させなければならない。

(1) 道路、橋、地勢及びこれらに類する地利

(2) 消火栓、防火水槽、プール、河川及びこれらに類する水利

(3) 消防対象物の現況及び移動状況等

(4) 警防活動上困難が予想される消防対象物

(5) 警防活動上支障となる物品の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、署長が必要と認める事項

2 署長は、警防活動上特に必要と認める情報等を認知したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

第2章 警防計画

第1節 通則

(計画区分)

第5条 警防計画は、次のとおり区分して樹立するものとする。

(1) 特別消防対象物警防計画

ア 主要対象物

イ 重要対象物

ウ 特殊対象物

(2) 消防危険地域警防計画

(警防計画の承認)

第6条 署長は、前条の警防計画を樹立し、又は変更したいときは、消防長の承認を得るとともにこれの適正な運用を期さなければならない。

2 前項の警防計画策定の細部については、別に定める。

(警防簿冊の整理)

第7条 署長は、警防計画に関する簿冊を整理しなければならない。

第2節 特別消防対象物警防計画

(主要対象物の指定)

第8条 署長は、管内の消防対象物で延べ面積1,500平方メートルを超えるもの及び特に必要と認めるものについては、主要消防対象物警防計画を樹立しなければならない。

(重要消防対象物の指定)

第9条 署長は、建造物で次の各号のいずれかに該当するものについては、重要消防対象物警防計画を樹立しなければならない。

(1) 国指定の文化財

(2) 県指定の文化財

(3) 文化財に準ずるもの

(特殊消防対象物の指定)

第10条 署長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、特殊消防対象物警防計画を樹立しなければならない。

(1) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第34条第1項各号に掲げる消火困難な製造所等

(2) 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物で、同令別表第2に掲げる指定可燃物を指定数量の750倍以上製造し、貯蔵し、又は取り扱う対象物

(3) 前2号に掲げるもののほか、署長が特に必要と認めるもの

第3節 消防危険地域警防計画

(消防危険地域の設定)

第11条 消防危険地域は、次の要件により消防長が設定する。

(1) 火災認知の難易

(2) 道路、地形、地物及び水利の状況

(3) 庭園、路地その他空地の有無

(4) 建築物集合の粗密並びにその構造及び種別

(5) 爆発物件、引火性物件その他危険物取扱所等の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、消防行動及び延焼危険の関係ある事物

(消防危険地域警防計画の樹立)

第12条 署長は、管内の消防危険地域を実地踏査した上、火点を想定し、消防危険地域警防計画を樹立しなければならない。

2 広大なる消防危険地域は、道路、地形、地物により小範囲に区分して計画するものとする。

第3章 警防機器

第13条 署長は、警防機器の適正運用を図るため、職員に警防機器の点検整備を行わせなければならない。

2 警防機器の点検整備に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 警防訓練

(訓練の実施)

第14条 署長は、警防活動に必要な行動及び警防機器の習熟を図るため、計画的に警防訓練を実施しなければならない。

2 消防長は、警防活動上必要と認めたときは、職員の全部又は一部に警防訓練を実施させる。

3 警防訓練の実施等に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 消防隊員の勤務

第15条 署における消防隊員(3部制勤務職員)の勤務は、別に定めるところによる。

第3編 警防活動

第1章 部隊の編成等

(部隊編成)

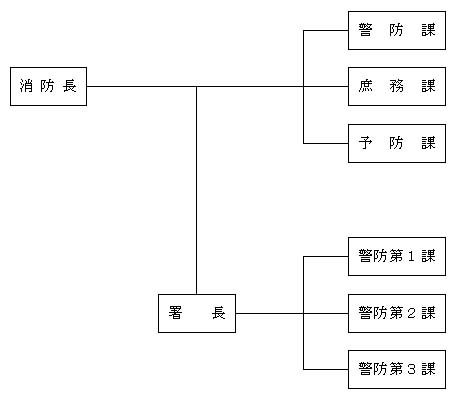

第16条 消防部隊は、大隊編成とし、大隊の下に中隊、中隊の下に小隊を置く。

2 前項の部隊編成は、次による。

(1) 大隊は、署に設けた中隊及び本部職員で編成し、大隊長に消防長を充てる。

(2) 中隊は、署の課(警防第1課、警防第2課、警防第3課)ごとに設けた小隊で編成し、中隊長に署長を充てる。

(3) 小隊は、消防車両1台及び消防隊員(小隊長、機関員及び隊員)で編成し、小隊長に消防士長以上の階級の者を充てる。

(消防部隊の通常編成)

第17条 消防部隊の通常編成は、別表のとおりとする。

(消防隊の種別及び任務)

第18条 消防隊の種別及び任務は、次による。なお、組織及び運用等に関し必要な事項は、別に定める。

(1) 警防隊 消防ポンプ自動車(主にポンプ車及びタンク車をいう。)及びこれに乗車する隊員をもって編成し、災害全般にわたる警防活動を任務とする。

(2) 救助隊 救助用車両(救助工作車等をいう。)及びこれに乗車する隊員をもって編成し、救助活動を主たる任務とする。

(3) 救急隊 救急車及びこれに乗車する隊員をもって編成し、救急活動を主たる任務とする。

(警防活動体制の維持)

第19条 署長は、災害の発生に備え、人員及び警防機器の確保、出動の準備等必要な措置を行い、警防活動体制を維持しておかなければならない。

第2章 指令通信

(消防通信)

第20条 消防通信は、有線通信及び無線通信とする。

2 消防通信の運用、管理等に関し必要な事項は、別に定める。

(災害出動指令の種別)

第21条 災害出動の種別は、次の区分による。

(1) 火災指令

(2) 警戒指令

(3) 救助指令

(4) 救急指令

(5) その他指令

2 前項の出動指令種別に基づく出動区分の細部については、別に定める。

(管轄外への出動)

第22条 管轄外への出動は、消防相互応援協定に基づくほか、消防長の特命による。

(指令室)

第23条 指令室の運用に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 出動

(緊急出動の原則)

第24条 消防隊の緊急出動は、出動指令による。ただし、職員の発見若しくは駆けつけ等により覚知し、又は緊急措置を必要とする場合は、この限りでない。

(出動時の安全)

第25条 消防隊は、緊急出動に際し、交通事故及びその他の危害防止に細心の注意を払わなければならない。

(出動態勢)

第26条 消防隊は、出動指令を受けたとき、又は既に発生している災害で出動することが予測されるときは、出動順路の選定、警防任務の確認、地利及び消防水利の確認、積載警防資機材の確認及び積載等を行い、出動態勢の万全を期さなければならない。

(出動途上の判断)

第27条 消防隊は、災害出動に際しては、的確な順路を選定しなければならない。

2 災害に出動する消防隊は、出動途上においても災害情報の収集に努め、的確な初動措置判断をしなければならない。

第4章 現場指揮体制

(現場指揮者)

第28条 災害現場における指揮者は、次に掲げる者とする。

(1) 大隊長

(2) 中隊長

(3) 小隊長

(現場最高指揮者)

第29条 前条に掲げる指揮者のうち、災害現場に到着している最上級指揮者を現場最高指揮者とする。

2 前項において同級の現場指揮者が2人以上あるときは、主担者を現場最高指揮者とする。

3 現場最高指揮者は、消防部隊を統括指揮する。

(現場指揮の特例)

第30条 消防長が、災害現場に出動したときは、必要により現場最高指揮者の任務を行う。

(局面指揮者)

第31条 現場最高指揮者は、警防活動上必要であると認めたときは、現場指揮者のうちから局面指揮者を指名することができる。

2 局面指揮者は、指定された局面又は特命された任務に従事する消防隊を指揮しなければならない。

(指揮宣言)

第32条 現場最高指揮者は、消防部隊の災害現場活動状況から判断して消防部隊の統制上必要と認めたときは、活動中の消防部隊に対し指揮権を明確にする宣言をしなければならない。

(活動報告)

第33条 現場最高指揮者は、上級の指揮者が現場に到着したときは、速やかに災害状況及び警防活動状況の概要を報告しなければならない。

2 現場指揮者は、担当する任務に係る災害状況及び警防活動が著しく変化し、又は変化することが予測されるときは、その内容を現場最高指揮者に報告しなければならない。

第34条 現場指揮者は、指揮権の移行に際し、部隊指揮等に必要な事項について引継ぎを行わなければならない。

2 指揮権は、前項の引継ぎをもって移行する。

(現場指揮者の任務)

第35条 現場指揮者は、消防隊の警防活動を指揮するとともに現場最高指揮者を補佐しなければならない。

(増強部隊の出動要請)

第36条 現場最高指揮者は、災害の状況により消防隊を増強する必要があると認めたときは、指令室あてにこれを要請しなければならない。

2 指令室は、災害の状況により特に必要と認めるときは、現場最高指揮者の要請を待つことなく増援出動措置をとることができる。

(現場指揮本部)

第37条 現場最高指揮者は、災害の防御活動上特に必要と認めた場合は、消防隊の掌握及び災害状況の把握に最も適した位置に現場指揮本部を設置しなければならない。

2 現場指揮本部の長は、現場最高指揮者とする。

3 現場最高指揮者は、第1項の現場指揮本部を設置したときは、現場指揮本部の位置その他必要な事項について、指令室に即報するとともに活動中の消防部隊に対しても明確に宣言しなければならない。

(現場指揮本部の任務)

第38条 現場指揮本部の任務は、次のとおりとする。ただし、災害の状況等により一部を省略することができる。

(1) 被災対象物の把握及び警防活動に必要な資料の収集

(2) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに作戦の決定

(3) 現場指揮者の任務の指定

(4) 消防隊の配備

(5) 消防隊の増強及び削減の決定

(6) 無線通信系統の指定及び通信員の配置

(7) 災害情報の収集及び災害広報

(8) 警戒区域設定範囲の決定

(9) 被災対象物の関係者及び関係機関との連絡

(10) 災害の拡大を防止するために行う消防対象物及びこれらのある土地の使用、処分、使用制限等の決定

(11) 報道広報

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(現場指揮本部要員)

第39条 現場指揮本部の要員は、本部又は署の職員のうち指揮本部長が特命するものとする。

(現場指揮本部の縮小)

第40条 現場指揮本部長は、警防活動の推移により、現場指揮本部を縮小することができる。

(指揮体制の特例)

第41条 消防長は、特異又は非常災害の発生に伴い特に必要と認めるときは、この訓令に定める以外の指揮体制を編成し、災害活動の総指揮を行う。

第5章 警防活動要領

第1節 警防活動

(警防活動の原則)

第42条 警防活動は、被害の軽減を目的とし、次によらなければならない。

(1) 人命危険排除を優先して活動すること。

(2) 現場最高指揮者の統括指揮の下に統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互の連携を密にし、警防機器及び消防対象物の施設を効果的に活用すること。

(現場判断)

第43条 災害現場に到着した指揮者は、災害状況を判断し、的確な初動措置を迅速に行わなければならない。

2 現場最高指揮者は、災害状況が変化し、災害の拡大が予測されるときは、災害状況、消防隊の現況等を総合的に判断し、適切な措置をとらなければならない。

(現場破壊等)

第44条 警防活動に当たり、災害の拡大を防止するために行う障害物の排除、消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限等は、必要最小限にとどめなければならない。

(消防警戒区域)

第45条 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次により警戒区域を設定し、区域内からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。

(1) 警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次的災害が発生するおそれのある範囲とすること。

(2) 警戒区域には、資器材を用いて設定区域を標示し、必要箇所には、警戒人員を配置する。

2 現場最高指揮者は、前項により設定した警戒区域を災害の推移に応じて拡大し、縮小し、又は解除しなければならない。

3 現場最高指揮者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域)

第46条 消防長又は署長は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定し、災害広報を行うとともに、区域内における火気の使用禁止、住民等に対する避難指示、区域への進入禁止その他必要な措置をとり二次的災害の発生防止に努めなければならない。

(現場交替)

第47条 現場最高指揮者は、警防活動が長時間にわたる等により必要と認めた場合は、隊員の現場交代措置をとるものとする。

(部隊の削減)

第48条 現場最高指揮者は、災害の状況を考慮して、警防活動に従事している消防隊の削減に努めなければならない。

(現場引揚げと現場点検)

第49条 災害に出動した消防隊の引揚げは、現場最高指揮者又は指令室の指示によらなければならない。

2 災害に出動した消防隊が災害現場を引き揚げるときは、現場点検を行わなければならない。

(帰署後の措置)

第50条 災害に出動した消防隊は、帰署後、速やかに警防機器の点検及び整備を行い、出動体制を完了させなければならない。

(指令以外の災害に対する措置)

第51条 災害現場に出動中、指令以外の災害を認知したときは、その状況を指令室に即報し、指示を受けなければならない。

2 前項の即報を受けた指令室は、災害の規模その他消防隊の状況から判断し、速やかに必要な措置をとらなければならない。

(任務遂行不能時の措置)

第52条 消防隊が消防車両等の故障その他の理由により任務を遂行する事が不能となったときは、速やかに指令室に報告するとともに必要な措置をとらなければならない。

(増強部隊の任務指定)

第53条 災害現場に到着した増強部隊の長は、速やかに現場最高指揮者に報告するとともに、任務の指定を求めなければならない。

第2節 火災防御活動

(火災防御活動の原則)

第54条 火災防御活動は、延焼阻止を主眼として次によらなければならない。

(1) 先着隊は、延焼危険の最も大きな方面を防御すること。

(2) 後着隊は、各隊相互の連絡を密にして包囲態勢をとること。

(3) 注水は、効果的に行い水損防止に努めること。

(火勢制圧の原則)

第55条 火災防御活動における火勢制圧は、次によることを原則とする。

(1) 火勢に対し消防力が優勢なときは、燃焼物に直接注水を行い一挙に火勢の制圧を図ること。

(2) 火勢に対し消防力が劣勢なときは、火面を包囲し、注水により火勢の制圧を図ること。

(水利部署の原則)

第56条 消防水利部署は、特に指定された場合を除き、次によらなければならない。

(1) 先着隊は、包囲部署を考慮して火点直近の有効な水利に順次部署すること。

(2) 後着隊は、先着隊の使用水利を考慮し、量の豊富な水利に部署すること。

2 前項により部署した消防水利が使用不能のときは、有効水利への転進、他隊への相掛り等必要な措置をとらなければならない。

第57条 ホース延長は、火災の規模、消防対象物その他現場の状況により、延長方法及び経路を速やかに判断し、迅速に実施しなければならない。

2 筒先位置付近には、転進及び移動に備え余裕ホースを確保しなければならない。

(筒先配備)

第58条 現場最高指揮者は、延焼を阻止するため、燃焼物、燃焼の規模、燃焼位置等を考慮し、適切な筒先配備を行わなければならない。

(送水)

第59条 送水は、注水形態及びホース延長本数等を考慮し、火勢を制圧し得る水量及び筒先圧力を確保しなければならない。

(筒先部署)

第60条 筒先部署は、屋内進入を原則とし、次によらなければならない。

(1) 消火効果及び操作上の安全性を考慮した位置を選定すること。

(2) 火勢の状況により転進移動を適切に行うこと。

(注水)

第61条 注水は、燃焼実体を確認し、次によらなければならない。

(1) 燃焼実体に接近して行い、注水範囲を広くすること。

(2) 火勢の状況により筒先圧力の増減及び注水形態の変更を行うこと。

(3) 注水は、必要最小限にとどめること。

(煙の制御等)

第62条 煙の制御は、煙の性状、燃焼状況、風向、風速及び建物構造等の状況を考慮し、警防機器、消防対象物の施設等を有効に活用するとともに、警防活動に従事する隊員の安全確保及び延焼の阻止に留意の上効果的に行わなければならない。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第63条 鎮圧及び鎮火は、現場最高指揮者が決定する。

2 現場最高指揮者は、前項により鎮圧及び鎮火を決定したときは、指令室に即報しなければならない。

(再燃防止)

第64条 現場最高指揮者は、再燃防止のため、別に定めるところにより、必要な措置をとらなければならない。

(現場保存)

第65条 火災防御活動に従事する消防隊は、火災調査に必要と認められる現場の保存又は証拠の保全に努めなければならない。

(飛火警戒)

第66条 現場最高指揮者は、燃焼状況又は気象状況等により、飛火警戒の必要があると認めるときは、部隊の一部に飛火警戒を命じなければならない。

2 飛火警戒は、風向、風速、消防対象物の状況等を考慮し、最も危険と判断される場所を中心として、飛火に必要な災害広報を行うとともに、飛火による延焼防止に努めなければならない。

第3節 救助活動

(救助活動の原則)

第67条 救助小隊及び最先着隊の小隊は、救助活動に当たらなければならない。

2 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、次によるものとする。

(1) 他の警防活動に優先して行うこと。

(2) 災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断して安全確実かつ迅速に行うこと。

(3) 隊員相互の連絡を密にして、単独行動をしないこと。

(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 進入して活動する場合は、必ず通路を確保すること。

(検索)

第68条 検索は、次により実施しなければならない。

(1) 現場到着と同時に実施すること。

(2) 災害の大小にかかわらず実施すること。

(3) 災害が発生した対象物の全域にわたって実施すること。

(誘導)

第69条 誘導は、次により実施しなければならない。

(1) 要誘導者の発見と同時に着手すること。

(2) 危険度の高い箇所から優先して実施すること。

(3) 放送設備、照明器具等を活用し、避難方向、避難経路、避難場所等を指示すること。

(4) 群集心理による混乱の防止に努めること。

(救出)

第70条 救出は、次により実施しなければならない。

(1) 要救助者の発見と同時に着手すること。

(2) 要救助者が多数ある場合は、危険の緊迫している者から優先して救出すること。

(3) 要救助者に応急処置を必要とするときは、機を失することなく行うこと。

(4) 救出場所は、原則として屋外又は地上とし、最も安全な場所とすること。

(5) 現場最高指揮者は、要救助者の状況等により必要と認めるときは、災害現場に医師の派遣を要請すること。

第4節 救急活動

(救急活動の原則)

第71条 救急活動は、傷病者の人命救護及び傷病の悪化の防止を目的とし、次によらなければならない。

(1) 傷病者を観察し、必要な救急処置を行い、適切な傷病者管理に努めること。

(2) 傷病者を医療機関又はその他の場所(以下「医療機関等」という。)に安全かつ適切に搬送すること。

(3) 傷病者が、その症状に適応した医療を速やかに受けられるように努めること。

(4) 搬送に当たっては、傷病者本人又は家族等の意志を努めて尊重すること。

(傷病者の観察)

第72条 傷病者の観察は、傷病の発生原因、周囲の状況並びに傷病者の主訴及び既住症等を考慮し、意識、呼吸、脈拍及び外傷について重点的に行わなければならない。

(救急処置)

第73条 救急処置は、救急資器材を活用し、傷病者の症状に最も適した方法で行わなければならない。

(医療機関等の選定)

第74条 医療機関等の選定は、傷病者の症状、受入体制及び搬送距離を考慮して判断しなければならない。

(医師の要請)

第75条 救急隊長は、傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認めるとき又は搬送可否の判断が困難なときは、速やかに医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(救急隊以外の消防隊による救急活動)

第76条 現場最高指揮者は、災害現場において必要と認めるときは、救急隊以外の消防隊を救急活動に従事させることができる。

第5節 その他の警防活動

(ガス漏れ事故に関する警防活動)

第77条 ガス漏れ事故に関する警防活動は、この訓令の定めによるほか、別に定めるところによる。

(水災活動)

第78条 水災活動は、別に定める計画による。

(地震災害警備活動)

第79条 地震災害発生時における活動については、別に定める計画による。

(火災調査活動)

第80条 火災の原因及び損害の調査は、別に定めるところによる。

(補給活動)

第81条 消防長又は署長は、長時間にわたる災害現場活動で燃料、食料、飲料等の補給を必要と認めるときは、補給活動を行わなければならない。

(資機材等の搬送)

第82条 警防活動に必要な消防資機材及び消火薬剤等は、現場最高指揮者の要請又は指令室の判断により災害現場に搬送する。

(残留する職員)

第83条 残留する職員は、通信連絡、庁舎警備等の必要な業務に従事しなければならない。

第6章 非常召集

(非常召集の発令)

第84条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、消防力の増強が必要と認めたときは、職員に非常召集を発令する。

2 署長及び課長(以下「所属長」という。)は、非常災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、非常召集を発令することができる。

3 所属長は、前項の非常召集を発令したときは、速やかに消防長にその旨を報告しなければならない。

(非常召集区分)

第85条 非常召集は、現に勤務している職員以外の職員を対象として、次の区分により行う。

(1) 1号召集 非番職員

(2) 2号召集 全職員

(非常召集の伝達)

第86条 非常召集の伝達は、一般加入電話、携帯電話及び指令台Eメール指令によるものとする。

(参集)

第87条 職員は、非常召集下命を受けたときは、特に指定がある場合を除き、署に速やかに参集しなければならない。

2 職員は、非常召集が予測される災害を認知したときは、非常召集下命を待つことなく自主参集しなければならない。

3 職員は、交通の途絶等により署に参集することが困難な場合、以後の活動について上席者の指示を受けるものとする。

(適用除外職員)

第88条 非常召集は、次の各号のいずれかに該当する職員には、適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 傷病による休暇で療養中の職員

(3) 出張及び管外旅行中の職員(参集可能者を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、事情により所属長が認めた職員

(応召状況報告)

第89条 所属長は、非常召集発令時における職員の応召状況を適時、消防長に報告しなければならない。

(非常召集計画)

第90条 所属長は、非常召集を効率的に行うため、別に定める事項を整備しておかなければならない。

(非常召集の解除)

第91条 消防長又は所属長は、災害の程度、事態の推移その他警備情勢等により、非常召集の必要がないと判断したときは、この一部又は全部を解除するものとする。

2 所属長は、前項により非常召集を解除したときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

第4編 雑則

(火災警報)

第92条 火災に関する警報についての取扱いは、別に定める。

(第2次災害の対応)

第93条 第2次災害の対応は、次に掲げることを原則とする。

(1) 災害出動中の消防隊のうち、転戦が可能な消防隊

(2) 本部及び署の残留職員並びに応召により参集した職員で編成された消防隊

(現場監察)

第94条 本部警防課長(以下「警防課長」という。)は、災害現場における警防活動状況を監察しなければならない。

2 警防課長は、前項の警防活動状況の結果を評定し、警防指針策定の資料としなければならない。

(検討会)

第95条 消防長又は署長は、将来の警防施策に資するため、別に定めるところにより警防活動の検討会を行わなければならない。

(現場即報)

第96条 現場最高指揮者は、次の事項を指令室に即報しなければならない。

(1) 災害種別、発生場所及び被災物

(2) 災害の程度及び災害の推移状況

(3) 災害発生場所周辺の状況

(4) 指揮本部の強化及び消防部隊の増強の要否

(5) 死傷者、行方不明者又は要救助者の状況

(6) 警防活動作戦の実施又は変更

(7) 火災警戒区域を設定したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(消防車両の動態報告)

第97条 消防隊は、警防活動を実施するに当たり、消防車両の動態を指令室に報告しなければならない。

附則

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成22年3月25日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月19日消防本部訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

消防部隊の通常編成