○自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成19年3月26日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、公務の能率的な遂行を図るため、職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)が自家用自動車等を使用するときの取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 自家用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、自動二輪車及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「自家用車」という。)をいう。

(2) 公務 出張命令を受けて旅行(出張)することをいう。

(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員をいう。

(使用承認基準)

第3条 職員等は自家用車を公務に使用することはできないものとする。ただし、所属長は、職員等からの申出があった場合、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公用車を利用することが困難な場合において、公務の円滑な執行に資するため自家用車の使用がやむを得ないと認めたときは、例外的に自家用車の公務使用を承認することができるものとする。

(1) 災害時等緊急に業務を処理する必要がある場合

(2) 交通の不便な地域における用務で、自家用車を使用すれば著しく能率が向上する場合

(3) 公務が巡回業務等で、書類、物品又は用務先が多く自家用車を使用することが客観的に妥当な場合

(4) 公用車の使用ができない場合

(5) 勤務箇所に公用車が配備されていない場合

(6) 前各号に掲げるものの他、その他特にやむを得ない事情がある場合

2 前項ただし書きの規定により、公務使用を承認する場合において、所属長はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員等の同乗を承認することができる。

(使用承認の制限)

第4条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。

(1) 職員等の運転経験年数が1年に満たない場合、又は運転に習熟していないと認められる場合

(2) 職員等の心身の状態が傷病又は過労等で、運転をすることが不適当と認められる場合

(3) 公務に使用する自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員等に適用される対人賠償1億円以上、対物賠償500万円以上の任意保険に加入されていない場合

なお、職員以外の者が同乗する場合には、搭乗者賠償1,000万円以上の任意保険に加入されていない場合

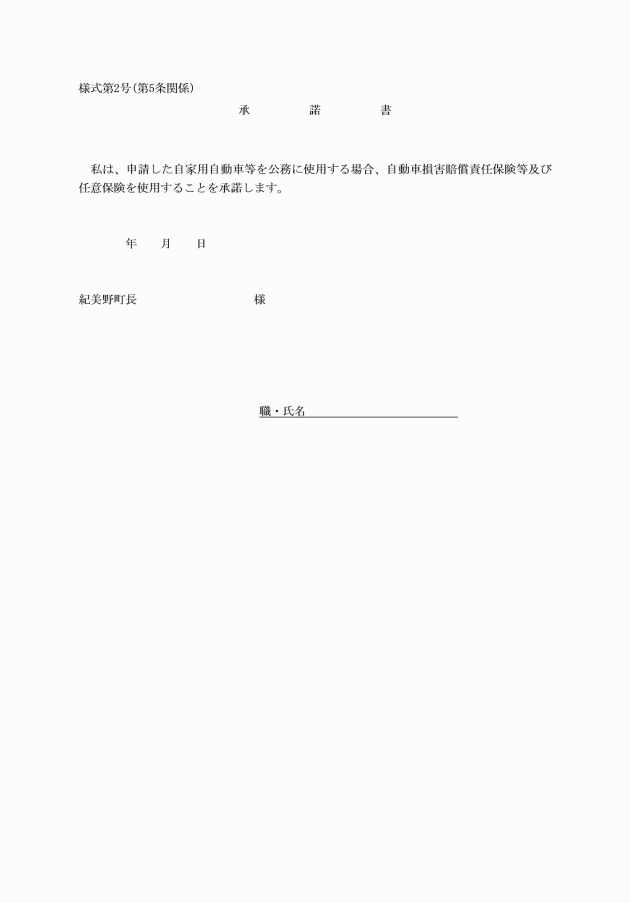

(4) 交通事故が発生した場合には、優先的に責任保険等及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(5) 気象状況又は道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合

(自家用車の登録)

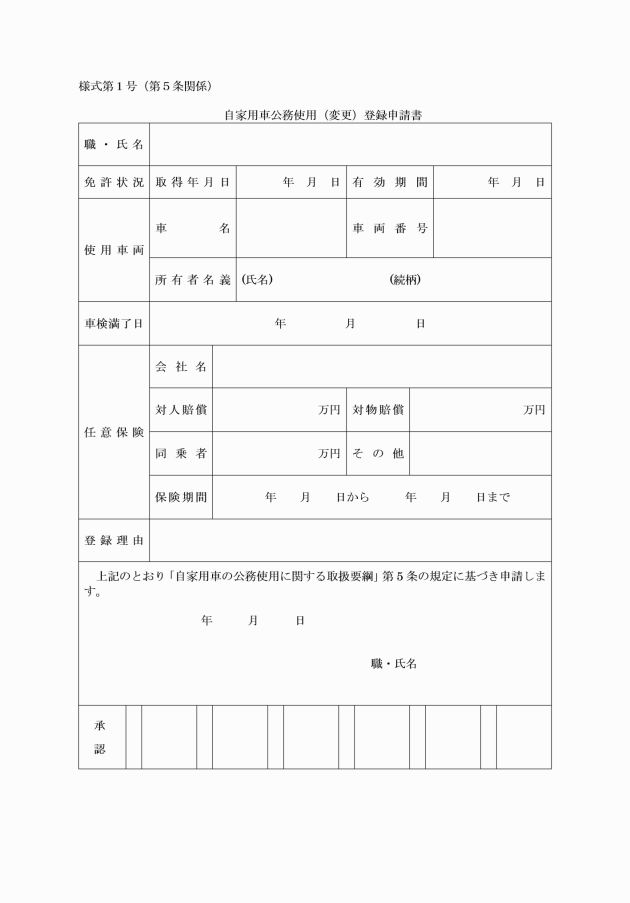

第5条 自家用車を公務に使用しようとする職員等は、あらかじめ自家用車公務使用(変更)登録申請書(様式第1号)により、任命権者にその旨を申し出て登録の承認を受けなければならない。登録内容に変更が生じたとき(申請者が、人事異動により当該所属を異動した場合を含む。)も、同様とする。ただし、非常勤職員等の手続について任命権者が特に認めた場合はこの限りでない。

2 第3条第1項ただし書の規定により、公務使用を承認する場合においては、所属長はやむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員等の同乗を承認することができる。ただし、任意保険の対象者以外の者が運転してはならない。

3 自家用車の公務使用の事後承認は、一切行わない。

(運転者の義務等)

第7条 職員等は、自家用車を公務に使用するにあたり、次の各号に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。

2 所属長の使用の承認及び任命権者の登録の承認を受けないで使用した自家用車によって交通事故を起こした場合における損害賠償は、全て職員等の責任とする。

3 自家用車の損害については、町は責任を負わないものとする。

(交通事故の処理)

第9条 職員等は、公務使用中の自家用車で交通事故を起こした場合、負傷者の救護等緊急措置を講じるとともに、速やかに所属長へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。

2 所属長は、前項の報告があったときは、速やかにその状況を町長に報告するものとする。

(職員等に対する給付等)

第10条 職員等が自家用車を公務に使用した場合には、職員等に対して紀美野町職員の旅費条例(平成18年条例47号。以下「旅費条例」という。)の定めるもののほかは、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。

2 前項にいう自家用車の公務使用に係る旅費は、旅費条例に定める額を支給する。

(その他)

第11条 その他必要な事項については、町長が定める。

附則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月15日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月6日告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年7月1日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。