○紀美野町救急業務運用要綱

平成18年1月17日

消防本部告示第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第35条の5に規定する救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項に規定する業務をいう。

(2) 救急事故等とは、救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。

(3) 集団救急事故とは、災害により集団的かつ局所的に20人以上の傷病者が発生し、又は発生が予想される事故をいう。

(4) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2に規定する病院及び診療所(歯科病院及び歯科診療所を除く。)をいう。

(5) 応急処置等とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条(観察等)及び第6条(応急処置)をいう。

(6) 救急救命処置とは、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する処置をいう。

(7) 転院搬送とは、現に医療機関に収容され治療を受けている傷病者を他の医療機関において治療するため当該収容医療機関の要請に基づき、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合において、緊急に他の医療機関に搬送することをいう。

(8) 救急自動車等とは、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号消防庁長官通知)第9条に規定する車両及び第11条に規定する資器材をいう。

(救急隊の編成)

第3条 救急隊の編成は、救急自動車1台につき救急隊員3人以上をもって編成する。ただし、転院搬送の場合、救急自動車1台につき救急救命士1名を含む救急隊員2人以上をもって編成することができる。

2 前項の救急隊員は、救急隊長(以下「隊長」という。)及び隊員2人以上をもって編成する。

3 消防署長(以下「署長」という。)は災害、各種行事等において必要と認める場合は、救急自動車以外の車両をもって、臨時に救急隊を編成することができる。

4 隊長には、消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。

(救急隊員の資格)

第4条 救急隊員は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士、救急隊員の行う応急処置等の基準第5条第2項に規定する者又は消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項各号のいずれかに該当する者(次条においてこれらの者を「有資格者」という。)でなければならない。

(救急隊員の選任等)

第5条 署長は、有資格者のうちから、救急業務の知識及び技能等を総合的に判断し、救急隊員を選任するものとする。

2 署長は、前項の救急隊員の休暇等による一時的な欠員を補充するため、予備の救急隊員をあらかじめ指定するものとする。

(救急隊員の心得)

第6条 救急隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の高揚に努めること。

(2) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。

(3) 救急現場においては、特殊な環境下にあることを認識し、常に冷静沈着な行動に配慮するとともに、傷病者への対応については、懇切丁寧な態度で接するとともに、傷病者及び関係者に不快の念を抱かせないよう努めること。

(4) 救急隊員の言動は、傷病者、当該傷病者の関係者(以下「関係者」という。)及び周囲の人々にとって大きな重みをもって受けとめられるので、誤解を生じることのないよう配慮すること。

(5) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(6) 救急資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては、適正を期すること。

(救急隊員の責務)

第7条 救急隊員は、救急業務の万全を期すため、次に掲げる責務を自覚し救急業務を円滑に遂行しなければならない。

(1) 隊長は、救急活動全般の責任者であることを自覚し、隊員を指揮し救急業務を行うこと。

(2) 隊員は、積極的に隊長を補佐し、救急業務を行うこと。

(救急救命士の責務)

第8条 救急救命士は、救急救命処置の実施責任者であることを自覚し、当該処置を適正に遂行しなければならない。

(救急隊員の服装等)

第9条 救急隊員は、救急業務に従事するときは、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に規定する救急服又は救急衣、救急帽又は作業帽、及び短靴等とする。

2 救急隊員は、安全管理上必要があるときは、第2種保安帽を着用しなければならない。

3 救急救命士は、別表に規定する救急救命士記章を付けるものとする。

(医療情報の収集等)

第10条 署長は、救急医療情報システム等を活用して、救急業務上必要な医療情報を収集し、救急業務が円滑に運営されるよう努めなければならない。

第2章 救急活動

(救急活動の原則)

第11条 救急活動は、傷病者の救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。

(救急隊の出動)

第12条 救急隊は、この要綱に定める救急業務を行う場合又は消防長が必要と認める場合に出動するものとする。

2 署長は、消防長から出動指令を受けたとき又は救急事故等の発生を覚知したときは、直ちに救急隊を出動させなければならない。

3 隊長は、救急自動車の事故、故障その他の理由により、救急隊が出動できないときは、直ちにその旨を署長に報告しなければならない。

4 隊長は、救急活動中に他の救急事故を発見した時は、署長に即報し指示を受けるとともに、適切に対応しなければならない。

(口頭指導)

第12条の2 署長は、救急要請時に指令室等から、救急現場付近にある者に、救急要請受信時の口頭指導実施要領(平成18年1月17日制定)に基づき、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(出動区域)

第13条 救急隊の出動区域は、紀美野町全域とする。ただし、消防長が必要と認めるときは、区域外であっても出動させることができる。

(現場指揮等)

第14条 救急隊の現場指揮は、次のとおりとする。

(1) 1隊の救急隊が出動したときは、救急隊長とする。

(2) 2隊以上の救急隊が出動したときは、先着救急隊長とする。

(3) 指揮隊又は救助隊が出動したときは、指揮隊長又は救助隊長とする。

(救急自動車等の整備)

第15条 救急隊員は、救急活動が終了したときは、速やかに救急自動車等の清掃及び点検等を行い、常に安全で清潔な状態に保ち、救急活動に支障を来すことのないよう維持管理に努めなければならない。

(情報の収集及び連絡)

第16条 指令室員は、救急事故等の通報を受けたときは、傷病者の状態その他救急活動上必要な情報を収集し、必要に応じて当該情報を隊長に連絡するものとする。

2 隊長は、必要と認めるときは、指令室員に情報の提供を求めるものとする。

(確認等)

第17条 隊長は、救急現場において次に掲げる事項を確認し、活動方針を決定するものとする。

(1) 事故の形態及び規模

(2) 傷病者の数

(3) 傷病者の周囲の状況

(4) 二次災害発生危険の有無

(5) その他必要と認める事項

2 救急隊員は、救急活動を効率的に実施するため、関係者等の整理を行うとともに、二次災害発生防止の措置を講じなければならない。

(観察等)

第18条 救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、次に掲げる観察等を行わなければならない。

(1) 顔貌

(2) 意識の状態

(3) 出血

(4) 脈拍の状態

(5) 呼吸の状態

(6) 皮膚(体温)の状態

(7) 四肢の変形及び運動の状態

(8) 周囲の状況

2 救急隊員は、前項に定めるもののほか、傷病者の症状に応じて、次に掲げる観察等を行うものとする。

(1) 血圧の状態

(2) 心音・呼吸音等の状態

(3) 血中酸素飽和度の状態

(4) 心電図

(応急処置)

第19条 救急隊員は、観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、次に掲げる応急処置を行わなければならない。

(1) 意識、呼吸及び循環障害に対する処置

(2) 外出血の止血に関する処置

(3) 創傷に対する処置

(4) 骨折に対する処置

(5) 体位管理

(6) 保温処置

(7) 血圧の保持に関する処置

(8) 在宅療法の継続に関する処置

(9) その他容態を悪化させないための処置

(救急救命処置)

第20条 救急救命士は、心肺機能停止状態の傷病者に対して必要と認めるときは、救急救命処置実施要領(平成18年1月17日制定)に基づき、救急救命処置を実施するものとする。

(情報の伝達)

第21条 隊長は、現場到着後、傷病者の状態等を把握し、次に掲げる事項を速やかに指令室に報告しなければならない。

(1) 年齢(明らかでない場合は推定年齢、乳児は月数)及び性別

(2) 受傷機転又は発症状況(発生原因、傷病部位、主訴等)

(3) 意識レベル、呼吸、脈拍等

(4) その他医療機関選定に必要な事項等

(医師との連携)

第22条 隊長又は救急救命士は、必要に応じて携帯電話等を活用し、傷病者の観察結果(生体情報)を医師へ報告し、当該医師から必要な応急処置等の指示、助言を受けるものとする。

(医療機関の選定)

第23条 隊長は、医療機関の選定にあたっては、救急現場から近く、かつ、傷病者の症状に適応する医療機関を選定するものとする。

2 関係者等から特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関を選定することができる。

(医師への引継ぎ)

第24条 隊長又は救急救命士は、事故の概要、観察結果及び実施した応急処置並びに救急救命処置の内容、容態の経過等必要な事項を医師に引き継ぐ。

(警察への通報等)

第25条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに警察に通報するとともに、救急活動の支障とならない範囲において、現場保存及び証拠保全に努めなければならない。

(1) 傷病発生の原因が、犯罪等にかかわるものと認められるとき。

(2) 交通事故

(3) その他、隊長が現場の状況から、必要と認めるとき。

(関係者の同乗)

第26条 隊長は、救急活動の実施に際し、必要があると認める場合は、関係者等に必要最少限の人数の同乗を求めることができる。

(所持品の取扱い)

第27条 救急隊員は、傷病者の所持品を取り扱う場合は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 傷病者自身が管理できない場合は、保護者、警察官等に保管を依頼するとともに、可能な限り氏名等を記録しておくこと。

(2) 身元確認のためやむを得ず所持品を調べる場合は、警察官、医師等の立会いのもとに行うこと。

(関係者等への連絡)

第28条 隊長が必要と認める場合は、関係者又は警察官に対し傷病の状況等を連絡するものとする。

(搬送を拒否した傷病者への対応)

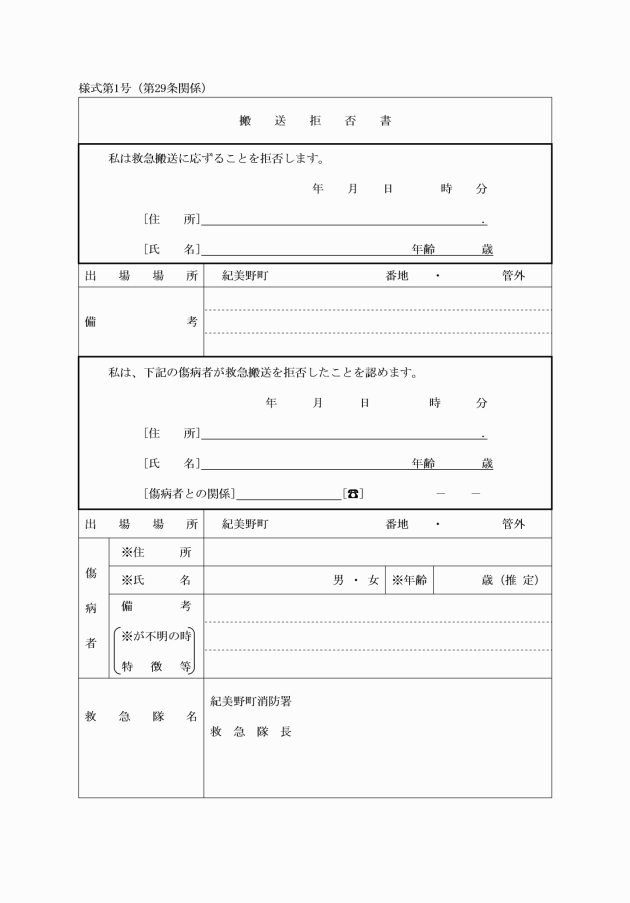

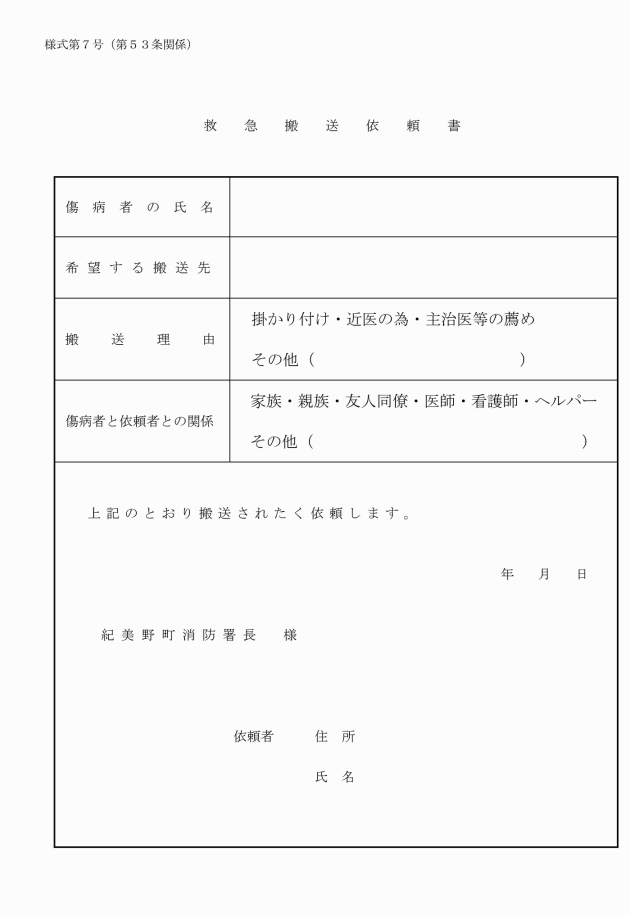

第29条 隊長は、傷病者を医療機関へ搬送する必要を認め、その旨を傷病者又は関係者に説得したにもかかわらず搬送を拒んだときは、容態の急変等に対する留意事項を説示するとともに、搬送拒否書(様式第1号)に署名を求め、これを搬送しないものとする。

2 隊長は、前項に規定する署名を得られないときは、努めて警察官等第三者の介在を得て対応し、搬送拒否書の備考欄にその旨を記入しておかなければならない。

(泥酔傷病者への対応)

第30条 隊長は、救急業務の対象となる泥酔傷病者を搬送するときは、努めて関係者又は警察官等に同乗を求めるものとする。

2 隊長は、泥酔している傷病者が入院等を要しないときは、医療機関関係者等と協議し、適切な措置を講じるものとする。

(明らかに死亡していると判断される傷病者への対応)

第31条 隊長は、傷病者が明らかに死亡しているとき又は医師が死亡していると診断したときは、これを搬送しないものとし、警察官又は関係者に状況を説示し引き継ぐことを原則とする。ただし、現場の状況、住民感情及び関係機関相互の状況等から傷病者の搬送が必要と判断されるときは、搬送することができる。

2 明らかに死亡していると判断される傷病者への対応は、丁寧に行い、努めて公衆の目に触れないように配慮しなければならない。

3 傷病者が明らかに死亡していると判断される場合とは、次に掲げるところによるものとする。

(1) 頸部又は体幹部が離脱している場合(傷病者の頭頸部、体幹の切断状況等から社会通念上、死亡していると判断されるもの)

(2) 死後硬直の起こっている場合又は死斑の状況から一見して判断される場合

(医師の要請等)

第32条 隊長は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を搬送し、又は医師の臨場を要請するものとする。

(1) 傷病者の症状から、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の症状から、搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、救命処置を必要と認められる場合

(4) その他隊長が必要であると認めた場合

2 前項各号の傷病者の搬送先は、努めて現場臨場した医師が帰属する医療機関とする。

(転院搬送)

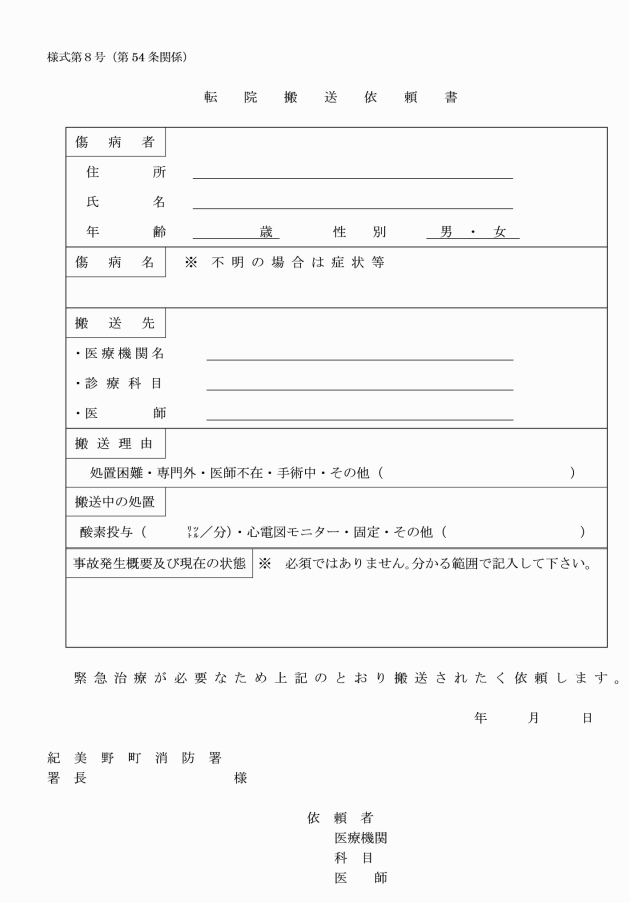

第33条 現に医療機関の管理下にある傷病者を他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、病状管理上傷病者が収容されている当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送に関し適当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないことができる。

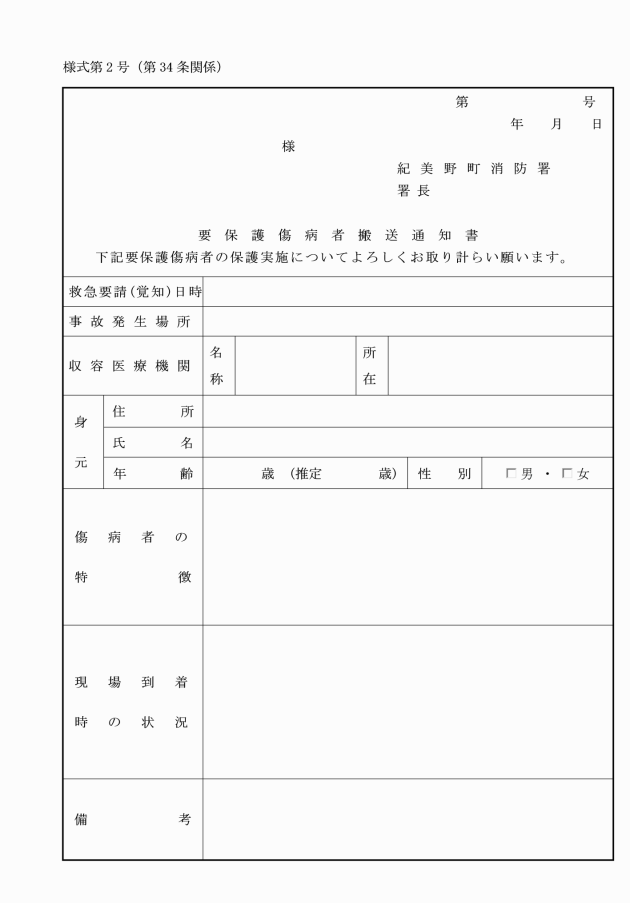

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者

(3) 傷病者又は関係者からの事情聴取等により、責任ある家族・知人等の引取者がなく、かつ、治療費の支弁能力がないと判断される傷病者

(精神障がいの疑いがある傷病者への対応)

第35条 精神障がいの疑いがある傷病者への対応は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 隊長は、救急業務に該当する傷病が認められ、自傷他害のおそれがないと認めるときは、努めて保護義務者等を同乗させ、当該傷病に適応する医療機関へ搬送するものとし、自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官同乗の上搬送するとともに、診療後は警察官に保護を依頼すること。

(2) 隊長は、救急業務に該当する傷病が認められず、自傷他害のおそれがないと認めるときは、本人又は関係者に保健所へ相談するよう指導するものとし、自傷他害のおそれがあると認めるときは、警察官の派遣を要請し、当該警察官に必要事項を引き継ぐものとする。

(感染症患者等に対する対応)

第36条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症の適用を受ける傷病者(以下「指定感染症患者」という。)及び指定感染症疑似症患者は、原則として搬送しないものとする。

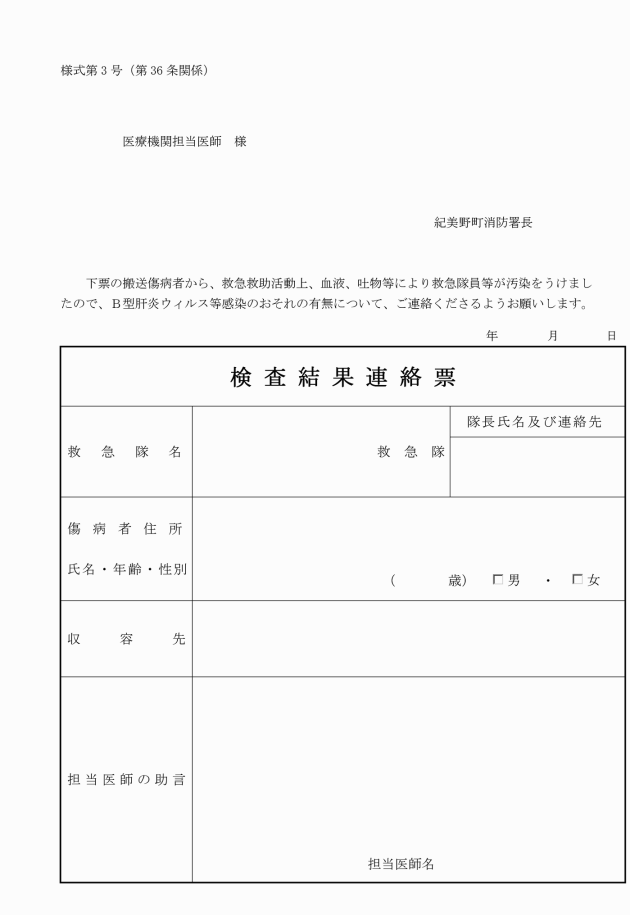

2 隊長は、指定感染症患者と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び高規格救急自動車等の汚染に留意し、直ちに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に従い消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を検査結果連絡票(様式第3号)で確認し、所要の清潔方法及び消毒方法による措置を講じなければならない。

3 隊長は、前項の医師による診断結果が、指定感染症患者であると判明した場合は、速やかに署長に報告するとともに、海南保健所長に通報し、必要な指示を受けなければならない。

4 署長は、前項の報告を受けた場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

(妨害行為)

第37条 隊長は、救急活動中、第三者からの妨害又は加害を受けたときは、直ちに指令室に通報するとともに、被害の拡大防止に努めなければならない。

2 指令室員は、隊長から報告を受けたときは、速やかに署長及び消防長に報告するとともに、警察機関と密接な連絡をとり、厳正な措置を講じなければならない。

(集団救急事故発生時の活動要領)

第38条 集団救急事故が発生したときの活動要領は、救急救助計画(紀美野町消防計画第14)の定めるところによるもののほか、初動時の救急隊の活動は、次に掲げるものとする。

(1) 先着隊長は、集団救急事故と認めたときは、事故の概要、傷病者及び要救助者の数等を指令室に報告するとともに、必要救急隊等の出動を要請すること。

(2) 救急隊員は、被害の拡大防止に留意するとともに、重症者の救出を優先に行うこと。

(3) 救急隊員は、傷病者の緊急度、重症度選別(トリア-ジ)を行い、傷病者識別伝票を傷病者の四肢にとりつけるとともに、緊急度重症者を優先に応急処置等及び救急救命処置を行うこと。

(救急隊の動態報告)

第39条 隊長は、出場、現場到着、傷病者の状況、現場出発、医療機関到着等について、その都度指令室に連絡しなければならない。

第3章 救急自動車等の取扱い

(消毒等)

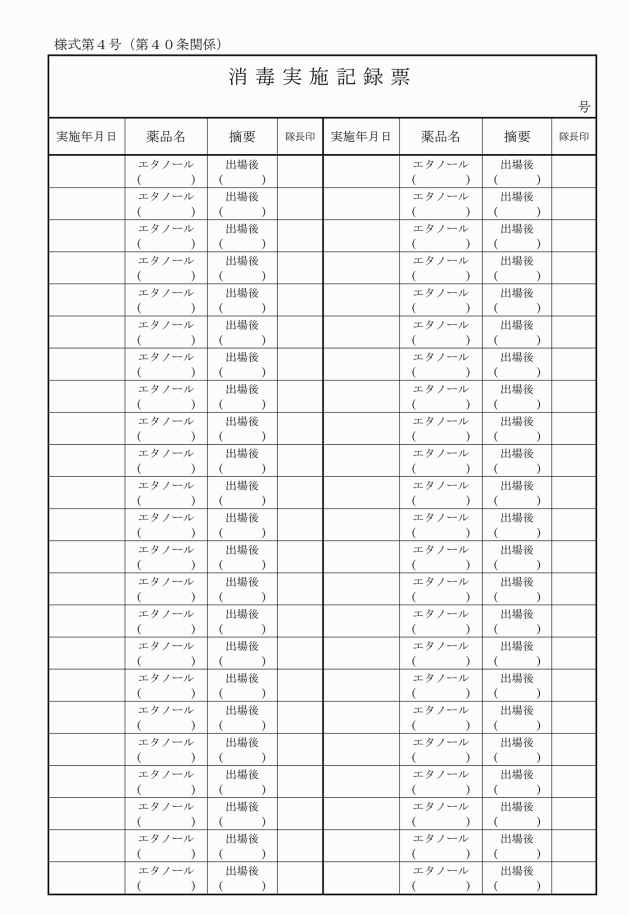

第40条 救急隊員は、感染防止要綱(平成18年1月17日制定)の定めるところによるもののほか、次に掲げる救急自動車等の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月2回以上定期的に救急自動車等について行う。

(2) 使用後消毒(特に必要がないと認められる場合を除く。) 毎使用後、救急自動車の必要な部分及び使用した救急資器材、被服等について行う。

(救急資器材の管理)

第41条 救急隊員は、配備されている救急資器材の効果的な活用を図るため常に点検整備し、適正な管理に努めなければならない。

(救急資器材の検査)

第42条 署長は、特殊な救急資器材について定期的に検査を行い、安全性及び機能の維持に努めなければならない。

第4章 教育訓練

(教育訓練の計画)

第43条 消防長は、救急隊員の救急業務技能の向上を図るため、救急業務に関する知識及び応急処置について、教育訓練計画の樹立を行わなければならない。

(救急研修会)

第44条 署長は、救急隊員の資質、技能の向上を図るため、教育訓練計画に基づき次に掲げる研修を行い、救急業務の適正な向上に努めなければならない。

(1) 新規隊員研修 新規に任命された隊員に対し、救急業務に関する知識及び応急処置等の技術の向上を図る。

(2) 隊長研修 隊長としての指導能力、救急業務に関する知識及び応急処置等の技術の向上を図る。

(3) 病院実習研修 臨床実習により救急医学知識及び応急処置等の技術の向上を図る。

(4) 派遣研修 各種医学講座、医学研究会等に救急隊員を派遣し、救急医学知識及び応急処置等の技術の向上を図る。

(救急救命士の実務研修)

第45条 救急救命士は、救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う就業前教育の実施要領について(平成6年4月1日消防救第42号消防庁救急救助課長通達)及び和歌山県救急救命協議会が定める救急救命士に対する再教育ガイドラインに基づき研修を履修しなければならない。

(救急研究会)

第46条 署長は、救急業務に関する知識及び応急処置等の技術の向上を図るため、必要に応じ次に掲げる救急研究会を行うものとする。

(1) 救急事例研究会 応急処置等及び救急救命処置の事例について、救急隊員を召集して行う。

(2) 特異救急事例研究会 特異な救急事例が発生した場合、救急隊員を召集して行う。

(3) 救急業務研究会 救急業務遂行上必要な事項について、救急隊員その他指名する職員を召集して行う。

(救急調査)

第47条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査しなければならない。

(1) 地理及び交通の状況

(2) 医療機関の名称、位置、診療科目その他必要事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、救急業務上必要と認める事項

第5章 指導及び応急手当普及業務

(指導及び応急手当普及業務)

第48条 署長は、住民に対し、心肺蘇生法等緊急時における応急手当の方法及び救急自動車の適正な利用について普及に努めなければならない。

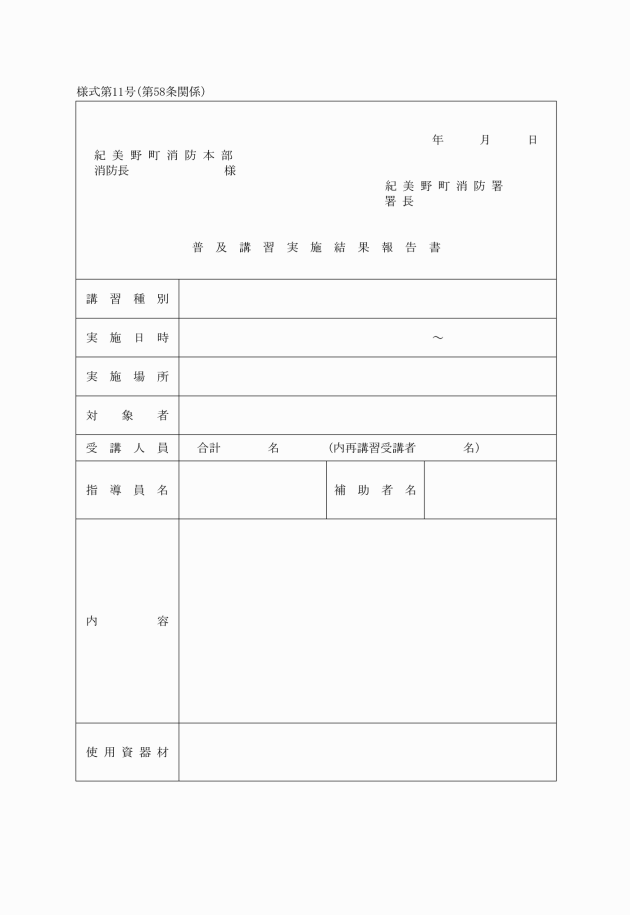

(普及講習)

第49条 署長は、住民に対し、応急手当普及啓発活動推進計画(平成18年紀美野町消防本部策定)及び応急手当普及啓発実施要綱(平成18年消防本部訓令第14号)に基づき講習を行うものとする。

第6章 救急業務に係る記録、報告等

(救急出動の結果報告等)

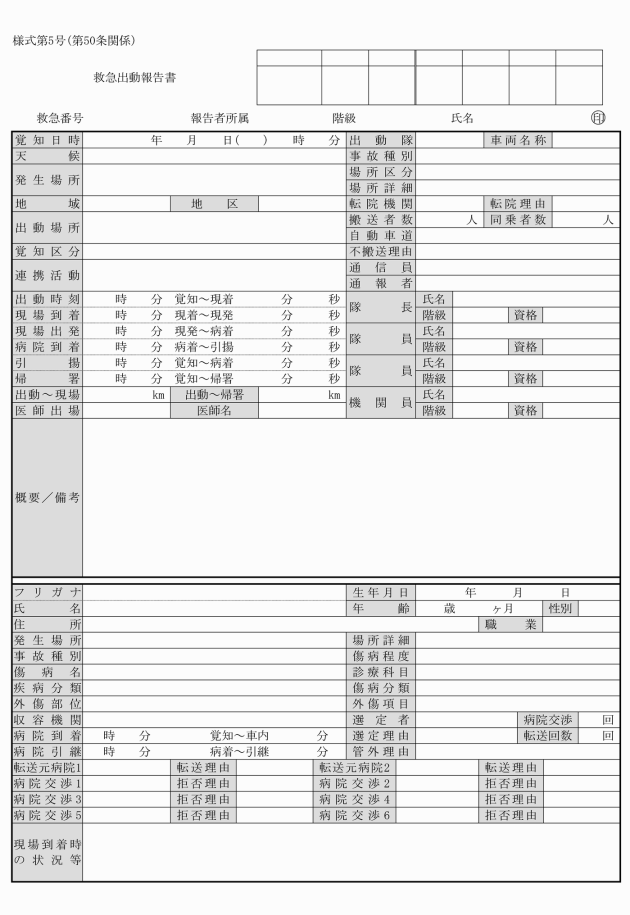

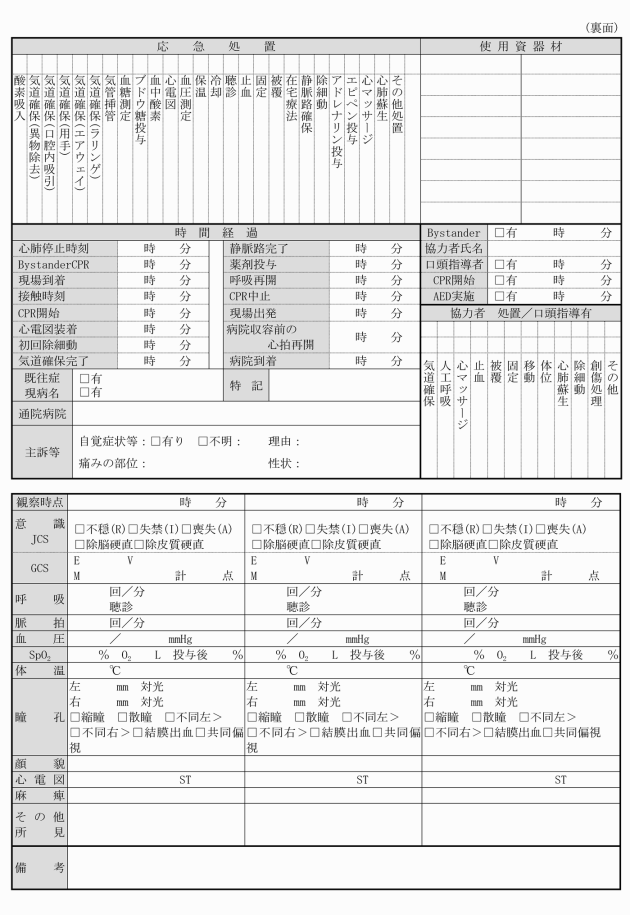

第50条 隊長は、救急業務を主たる任務として出動したときは、その結果を記載要領に基づき救急出動報告書(様式第5号)に必要な事項を記載し、翌日までに署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

3 隊長は、救急隊が帰署したときは、速やかに当該事故の概要(事故種別、現場の状況、傷病者の住所、氏名、年齢、傷病名、程度等)を署長に報告しなければならない。

(救急活動記録表)

第51条 隊長は、第24条の規定により、傷病者を医師に引き継いだ時は、和歌山県救急救命協議会の指定する救急活動記録票に必要事項を記入し医師の署名を受け、帰署後これを救急活動報告書に添付し、署長に報告するものとする。ただし、緊急治療を要する場合、診断上臨床検査を要する場合等、医師の署名が速やかに受けられない場合は、この限りでない。

(救急救命処置の報告等)

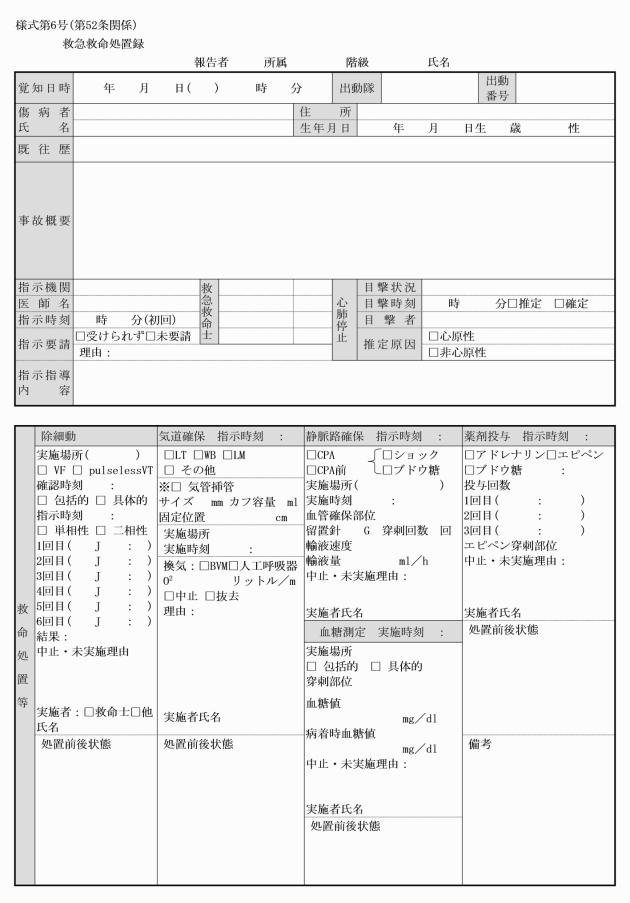

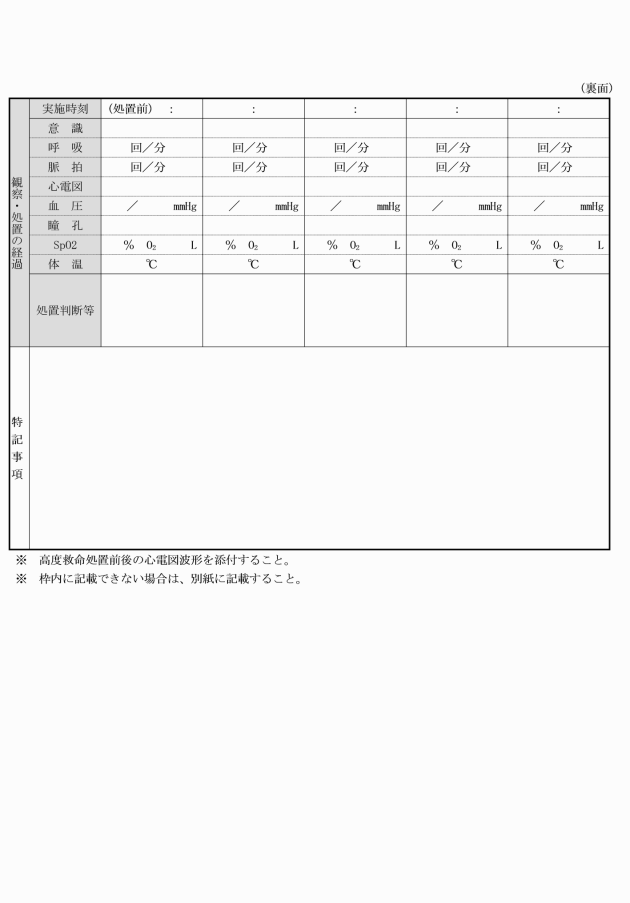

第52条 救急救命士は、救急救命処置を実施したときは、その活動状況を救急救命処置録(様式第6号)に記録し、遅滞なく署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

3 消防長及び署長は、救急救命士法第46条第2項の規定により、当該記録表を救急救命士が記録した日から5年間保存しなければならない。

(特異な救急事例の報告)

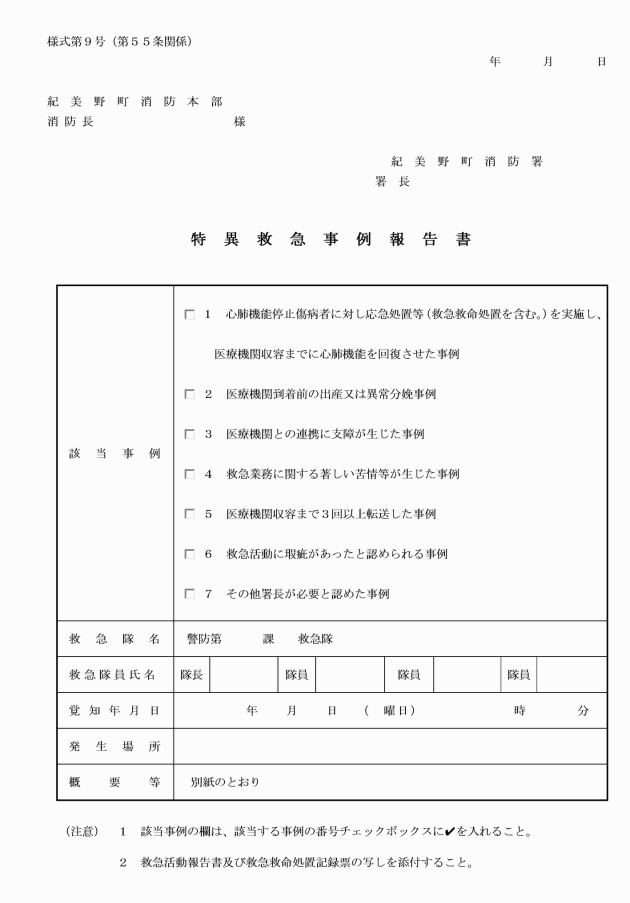

第55条 署長は、次に掲げる救急事例が発生したときは、特異救急事例報告書(様式第9号)により消防長に報告しなければならない。

(1) 心肺機能停止状態の傷病者に対して、応急処置等(救急救命処置を含む。)を実施し、医療機関へ収容するまでの間に心肺機能を回復させた事例

(2) 医療機関到着前の出産又は異常分娩事例

(3) 医療機関との連携に支障が生じた事例

(4) 救急業務に関する著しい苦情等が生じた事例

(5) 医療機関収容まで3回以上転送した事例

(6) 救急活動に瑕疵があったと認められる事例

(7) その他署長が必要と認めた事例

(救急即報等)

第56条 署長は、管轄区域において、次に掲げる救急事故が発生したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

(1) 死者5人以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15人(交通事故及び急病の場合にあっては30人)以上の救急事故

(3) その他社会的に影響度が高い事故

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、火災・災害等即報要領(昭和59年消防防災第267号消防庁長官通知)に定める火災・災害等即報要領の規定に基づき、救急・救助事故即報を和歌山県知事に報告するものとする。

3 消防長は、消防庁長官から救急詳報による報告を求められたときは、火災・災害等即報要領の規定に基づき処理するものとする。

(救急月報)

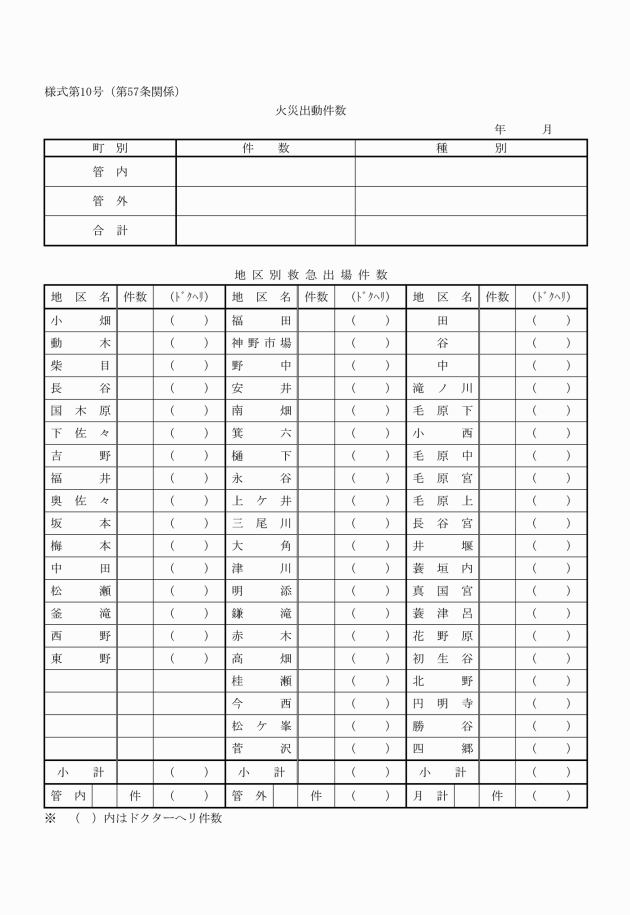

第57条 署長は、月間における救急隊の活動状況を国表及び火災・救急出動件数報告書(様式第10号)により翌月の20日までに消防長に提出するものとする。

第7章 救急業務に係る出頭、照会等

(職員の出頭)

第60条 署長は、救急業務に関して、官公署から職員の出頭を求められ、職務上の秘密又は職務上知り得た秘密について証言するときは、消防長の承認を得なければならない。

(文書送付の嘱託)

第61条 署長は、裁判所から救急業務に関する文書送付の嘱託を受けて送付するときは、消防長の承認を得なければならない。

(救急業務に関する照会)

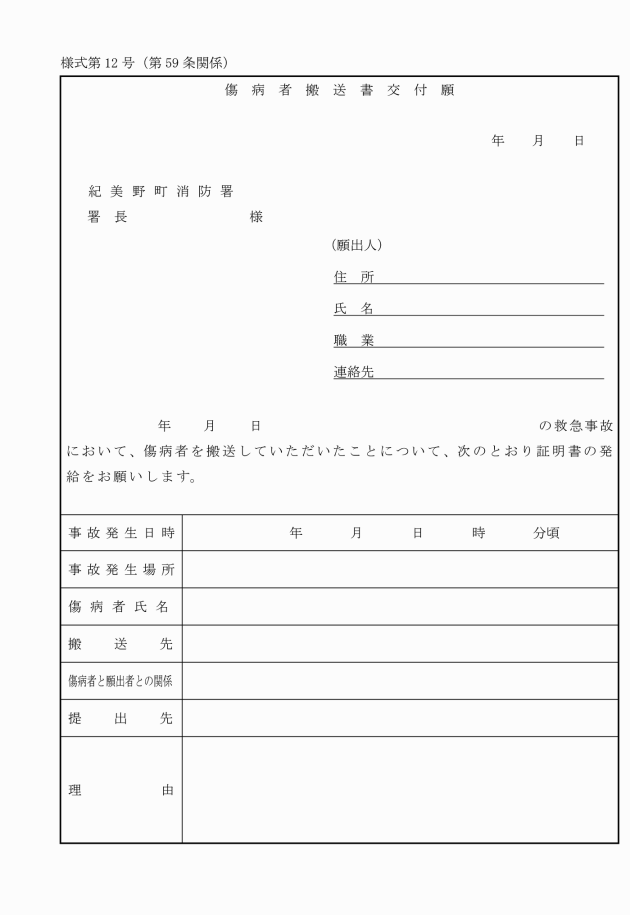

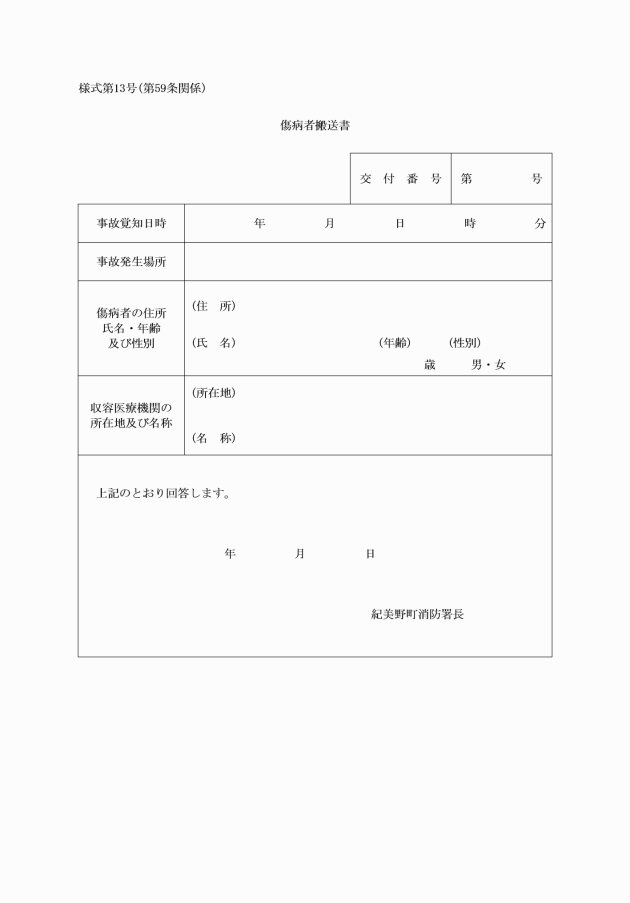

第62条 署長は、裁判所から救急業務について照会があったときは、消防長の承認を得なければならない。ただし、照会事項が第59条に規定する傷病者搬送書の記載内容に係る事項については、この限りでない。

2 署長は、裁判所以外の官公署又は弁護士会から法的根拠を示して救急業務について照会があり回答するときは、消防長の承認を得なければならない。ただし、照会事項が第59条に規定する傷病者搬送書の記載内容に係る事項については、この限りでない。

(救急告示医療機関の更新等に伴う意見書)

第63条 消防長は、保健所長から「救急病院・救急診療所(新規・更新)申出書」により消防機関の意見を求められたときは、実態を調査したうえ当該申出書に対する所定の様式に意見を記述するものとする。

第8章 雑則

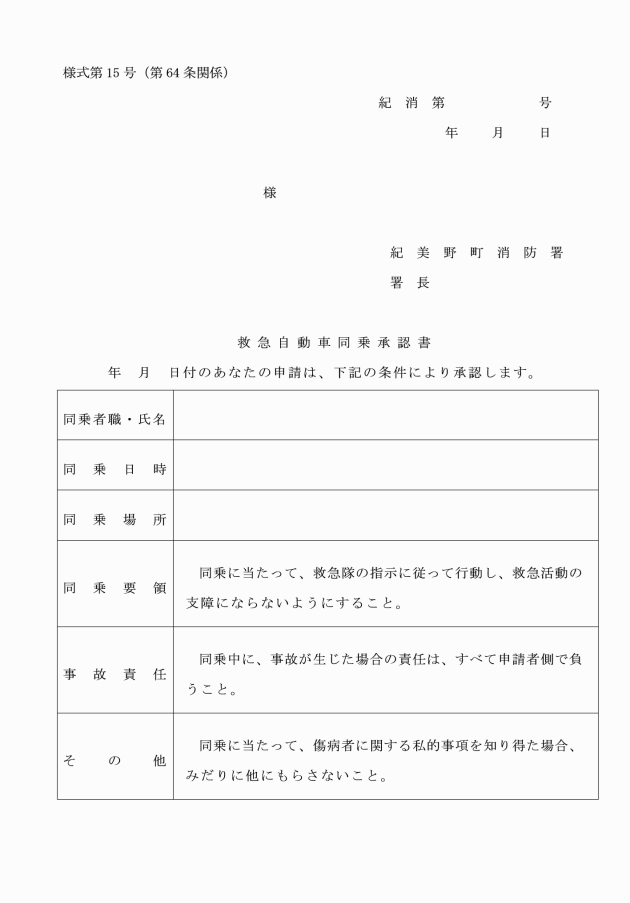

(同乗研修の申請及び承認)

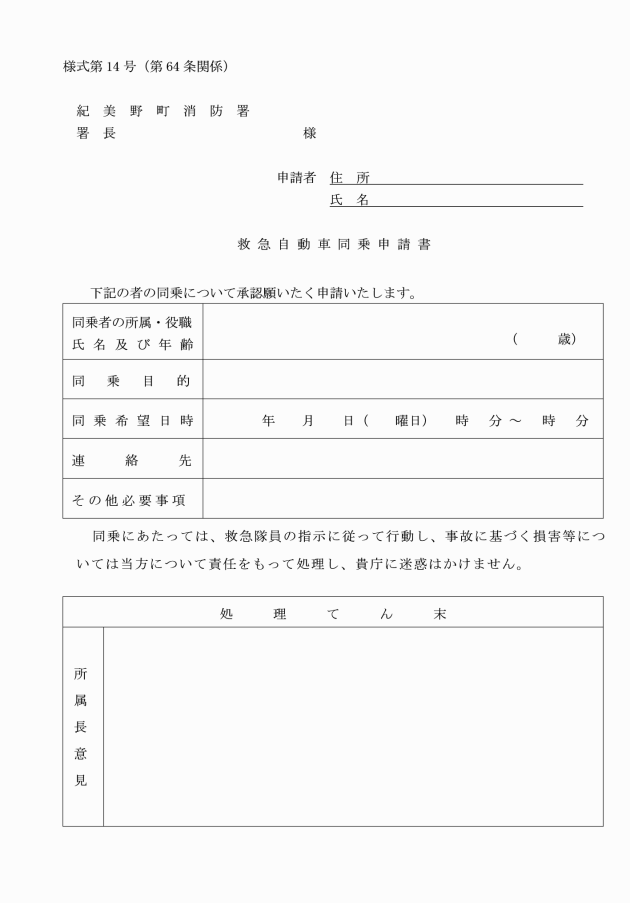

第64条 署長は、医師、看護師等から救急業務に関する理解を深めるために救急自動車への同乗の申出を受けたときは、救急自動車同乗申請書(様式第14号)により、消防長に申請させなければならない。

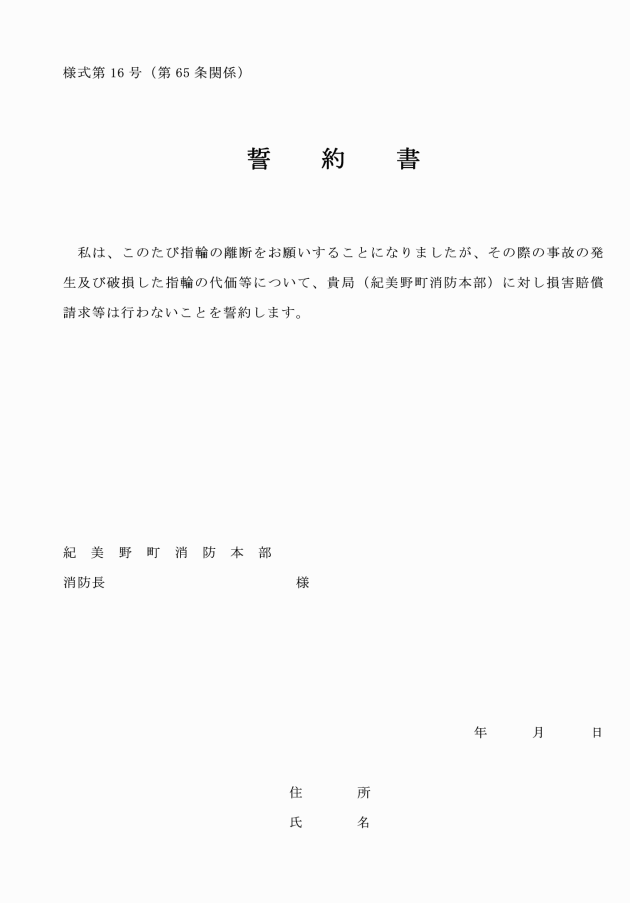

(指輪の離脱)

第65条 救急隊員は、リングカッタ-等による指輪の離脱を求められたときは、誓約書(様式第16号)に署名を得た後行うものとする。

(備付簿冊)

第66条 署長は、次に掲げる簿冊を備え付け、整理保存しなければならない。

(1) 搬送拒否書

(2) 検査結果連絡票

(3) 消毒実施記録票

(4) 救急救命処置記録票

(5) 特異救急事例報告書

(6) 傷病者搬送書交付願

(7) 救急告示医療機関関係

(8) 救急自動車同乗申請書

(9) 誓約書

(委任)

第67条 この要綱に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成27年8月7日消防本部告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成31年1月16日消防本部告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月1日消防本部告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

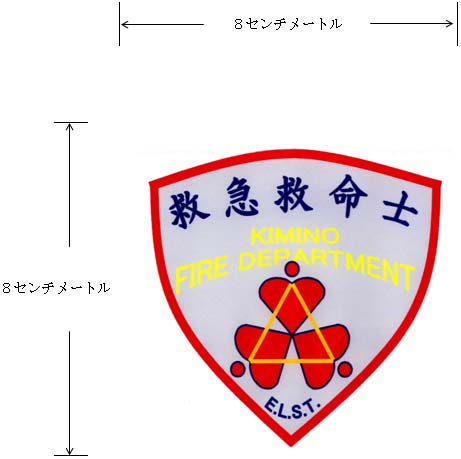

別表(第9条関係)

救急救命士記章 | |

形状及び寸法 |

|

取付位置 | 救急服右肩の取り付け部分の上部中心から7センチメートルの位置(右上腕部)にマジックテープで取り付ける。 |