○紀美野町新規就農者育成総合対策(経営開始資金)交付要綱

令和4年8月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、農業従事者が減少する中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成及び確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があり、農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、経営開始直後の新規就農者に対して、予算の範囲内において経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

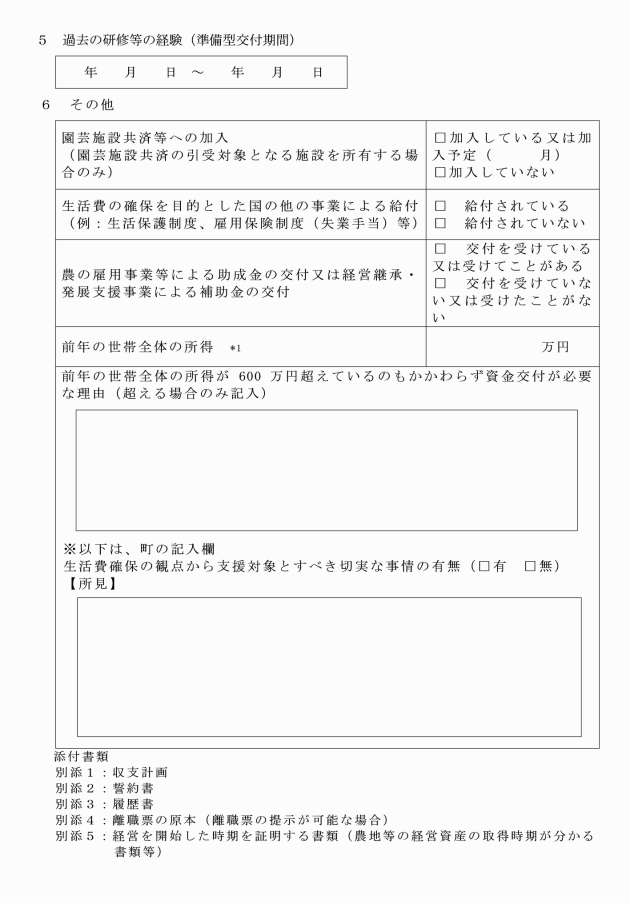

(交付対象者)

第2条 交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2の第5の2の(1)のアからサまでに掲げる要件に該当する者(実施要綱別記2の第5の2の(2)のイの(ア)から(ウ)までに掲げる要件に該当する夫婦及び実施要綱別記2の第5の2の(2)のウに規定する青年就農者を含む。)とする。

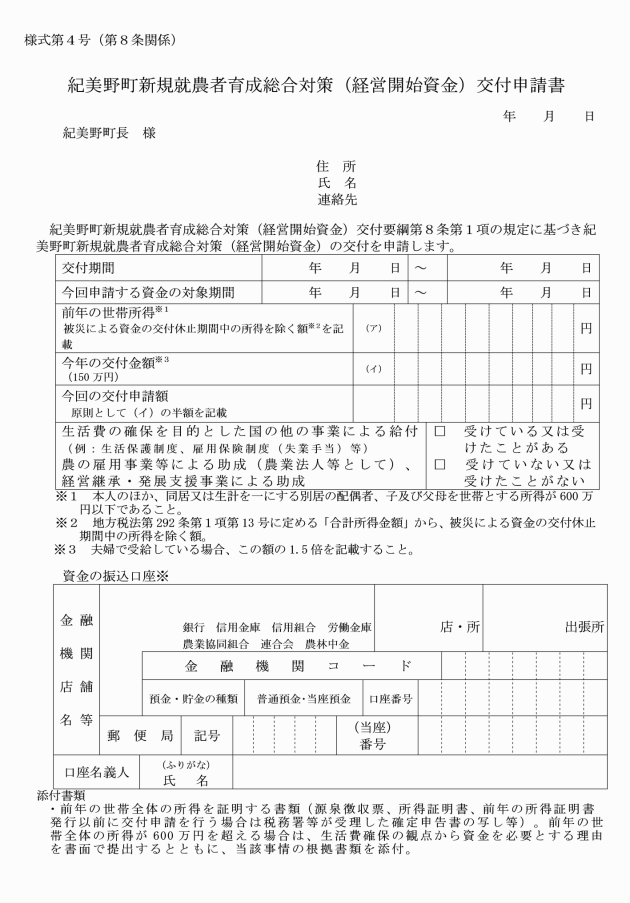

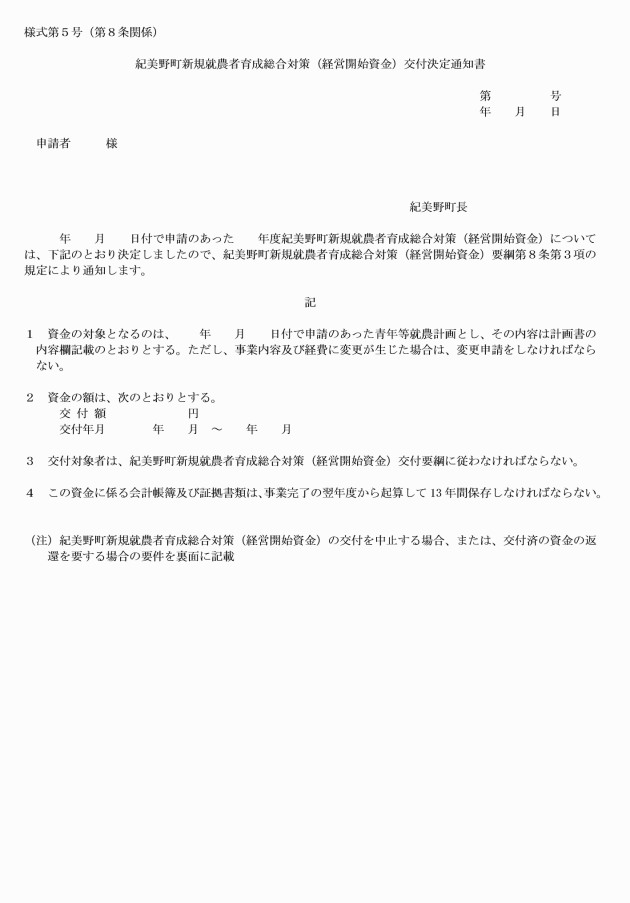

(交付金額等)

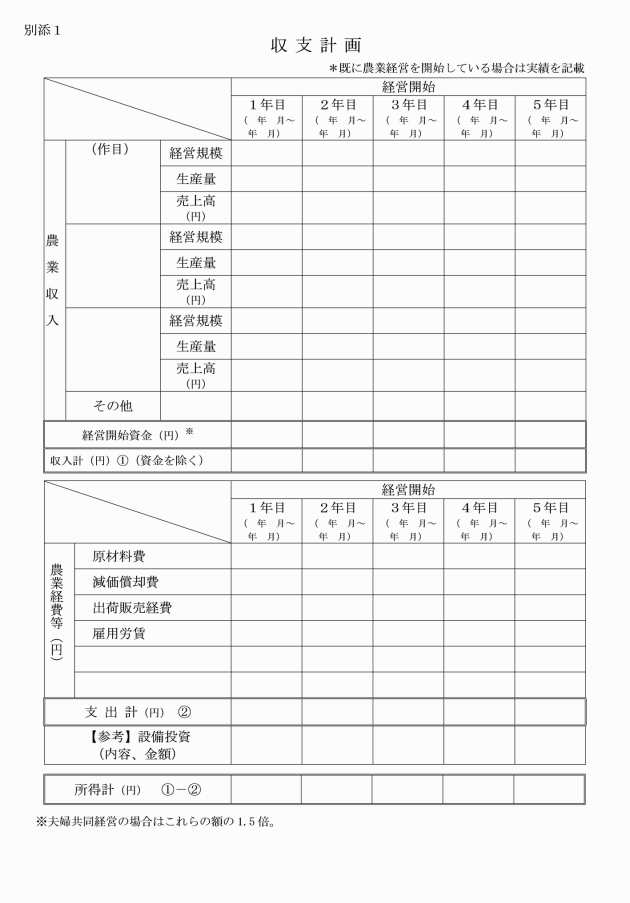

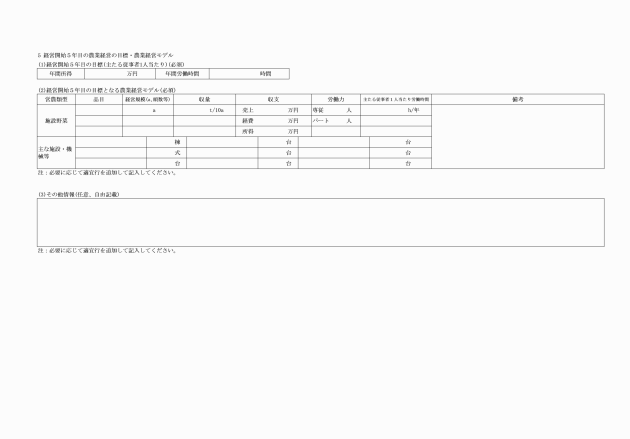

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、交付期間1月につき1人当たり125,000円(1年につき1,500,000円)とする。

2 補助金を交付する期間は、36月を超えることができない。

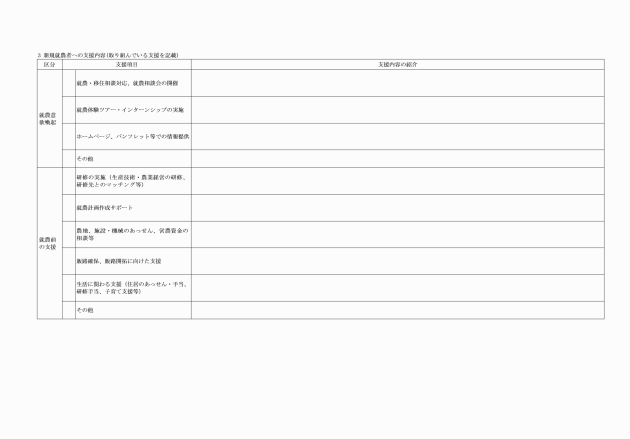

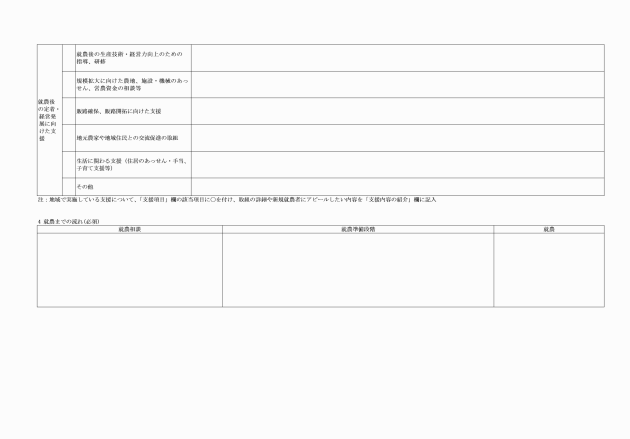

(サポート体制の整備)

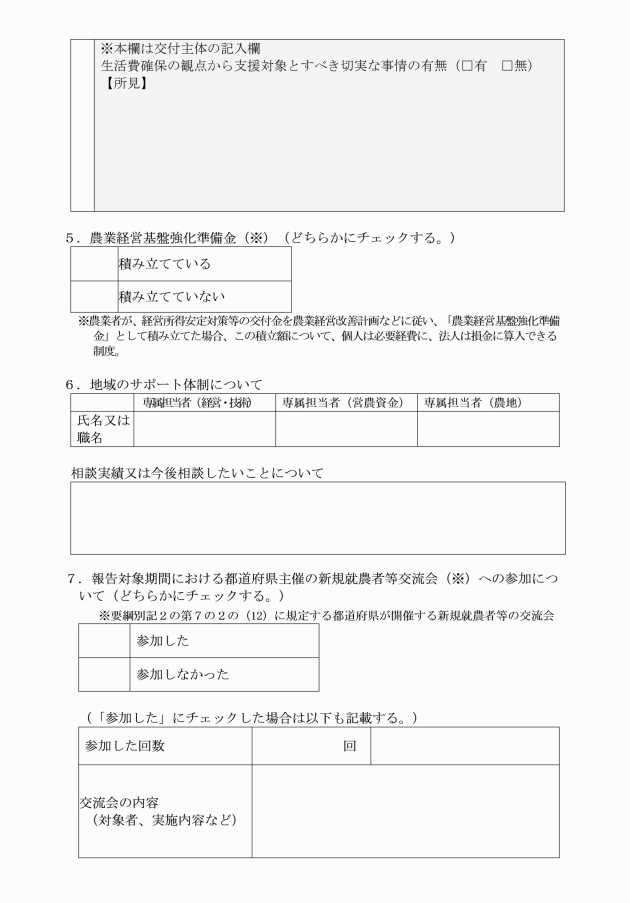

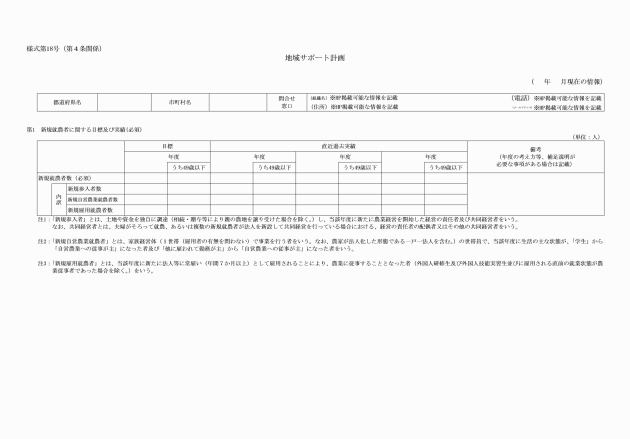

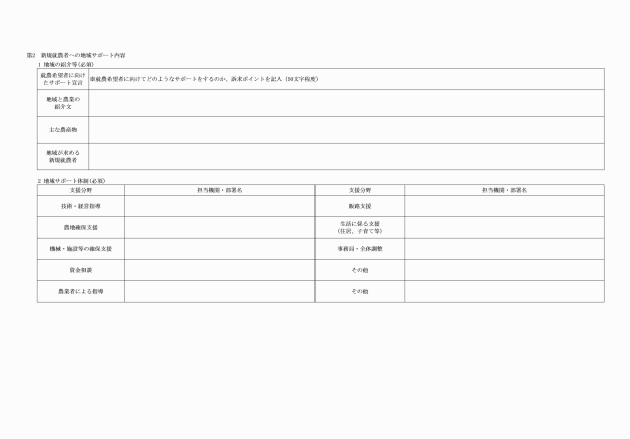

第4条 町長は、新規受給者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとし、町長は、地域サポート計画(様式第18号)により、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

2 町長は、当該サポート体制の中から、受給者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、前項の各課題の相談先を明確にしなければならない。

3 受給者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる(1)及び(2)について、サポートチームは次に掲げる(3)について行うものとする。

(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 審査への参加

(3) 就農状況の確認、助言及び指導

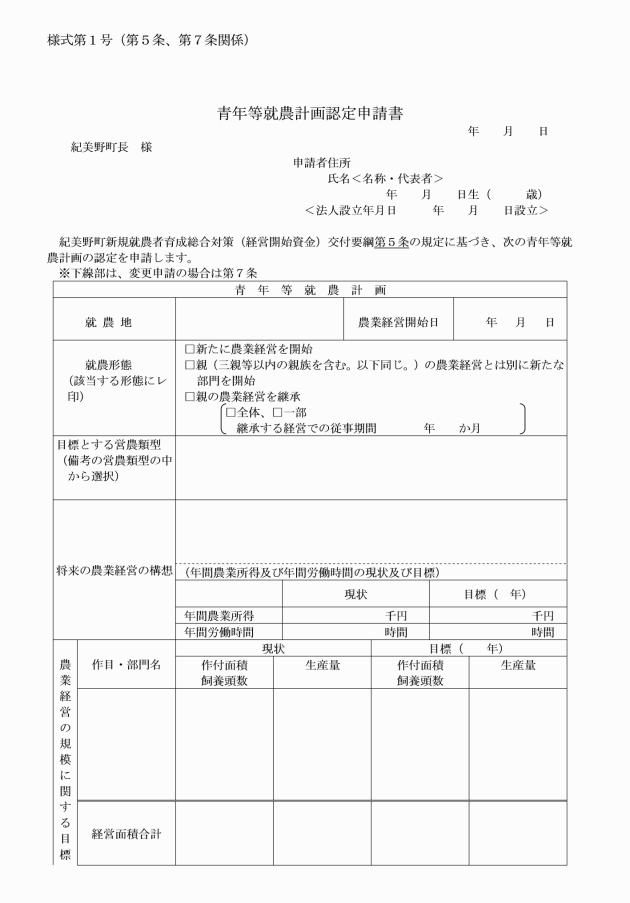

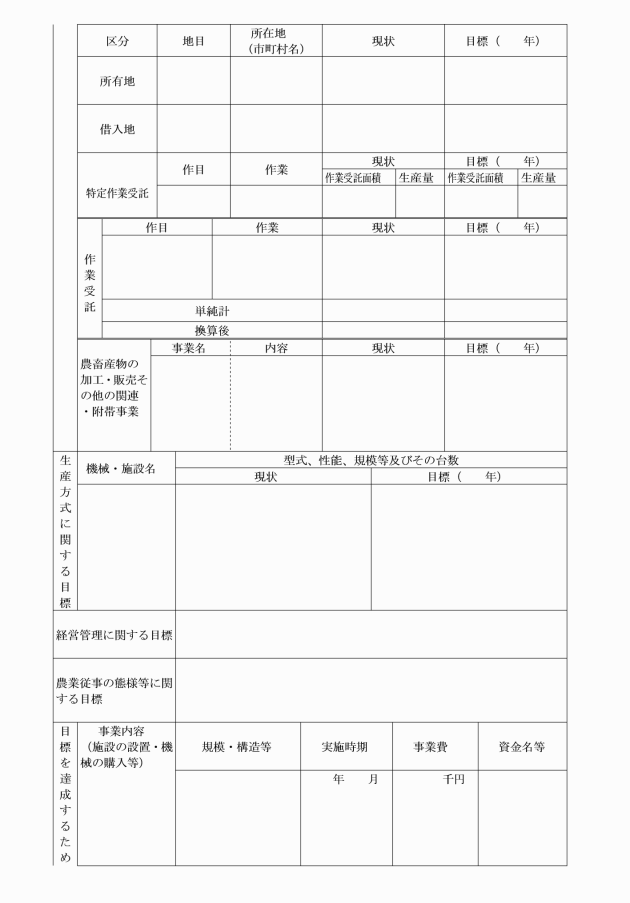

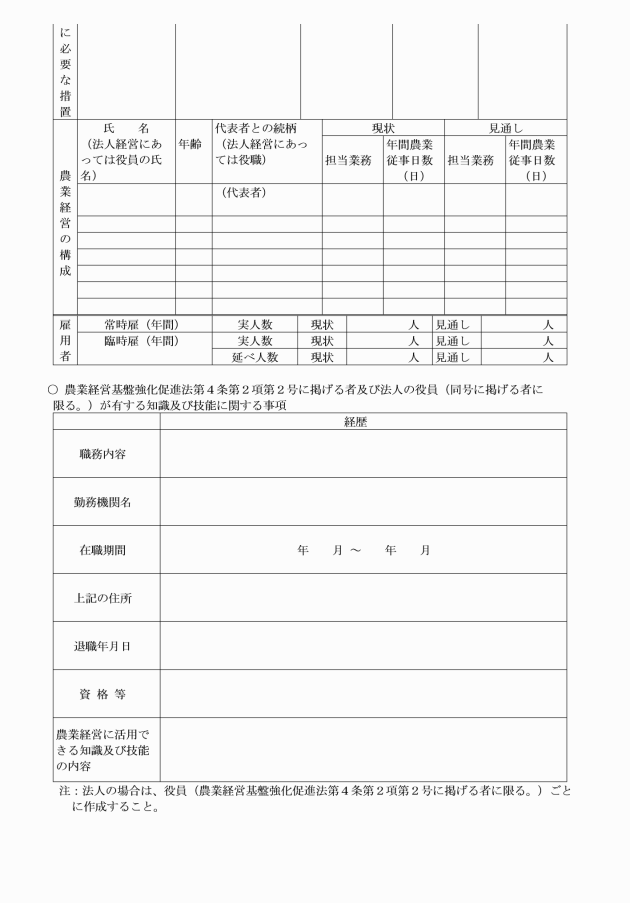

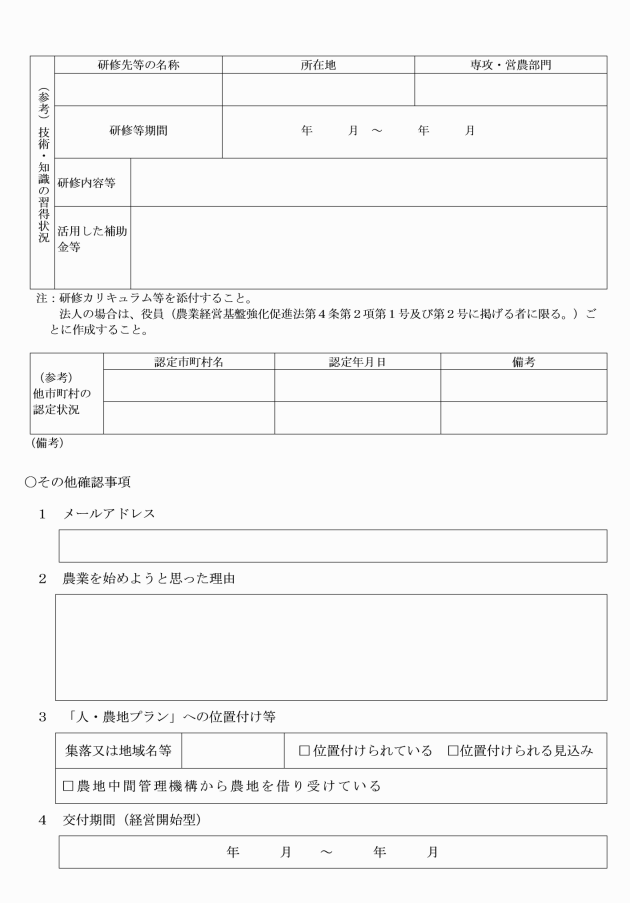

(青年等就農計画等の承認申請)

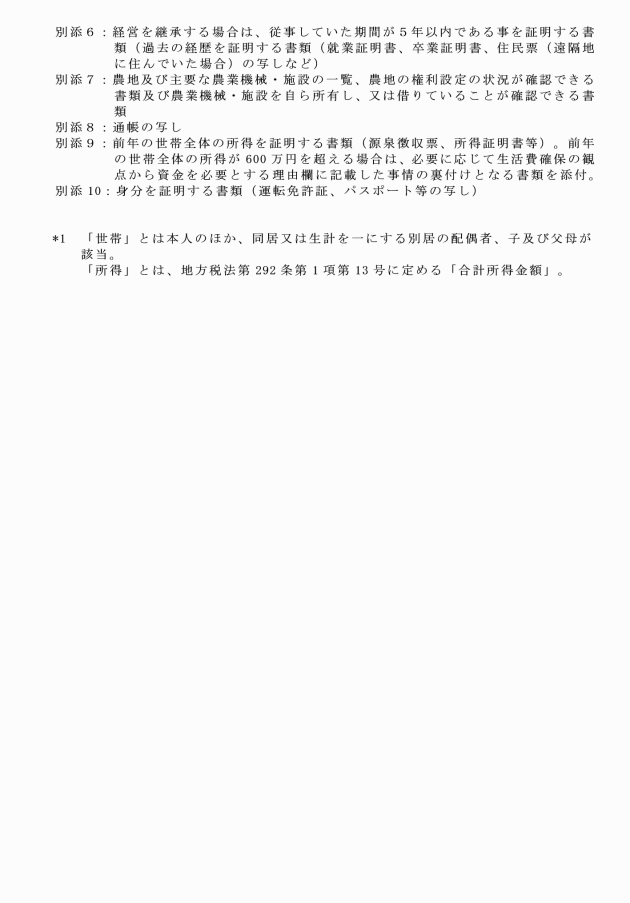

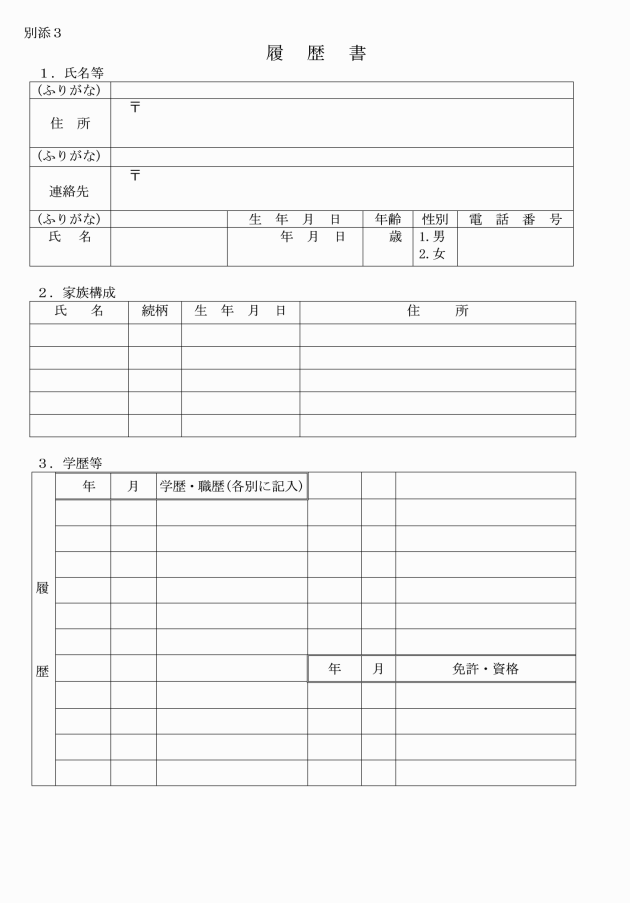

第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)により青年等就農計画を作成し、青年等就農計画のほか町長が必要とする書類を、町長に提出しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

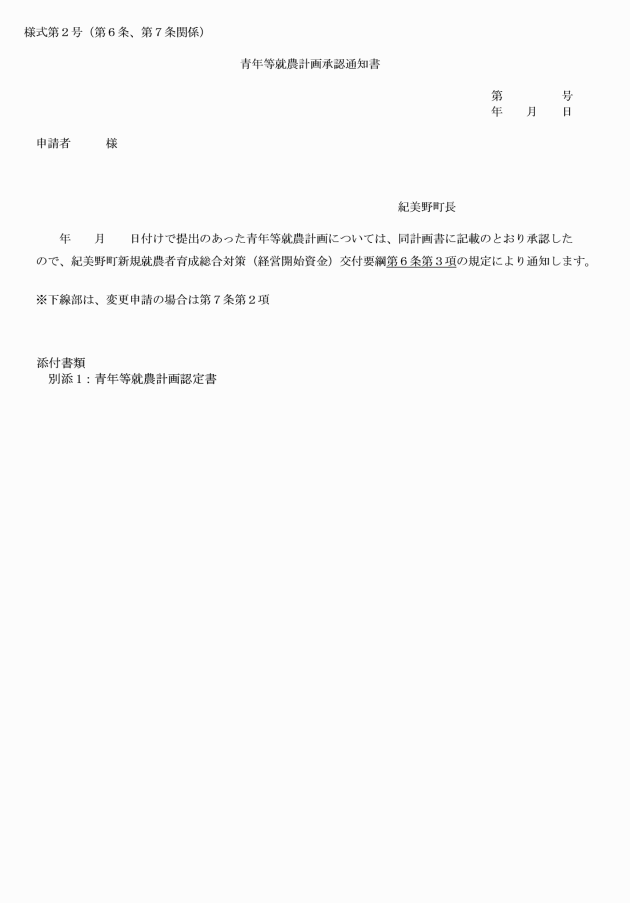

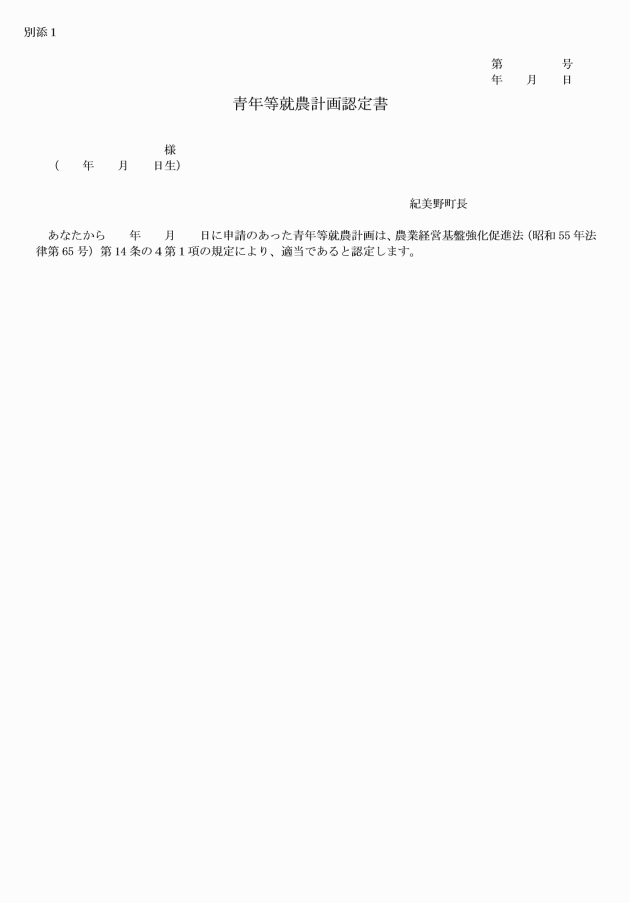

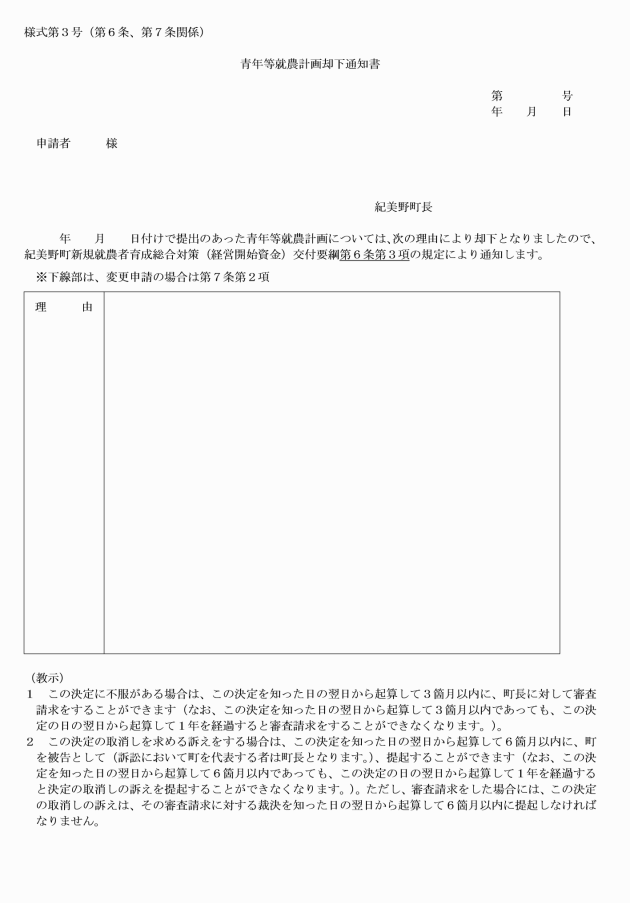

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、審査の結果を申請した者に通知するものとする。

2 前項の審査に当たっては、関係機関やサポート体制の関係者で面接等を行うものとする。

2 前項の規定による申請(以下「交付の申請」という。)は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請に係る資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。

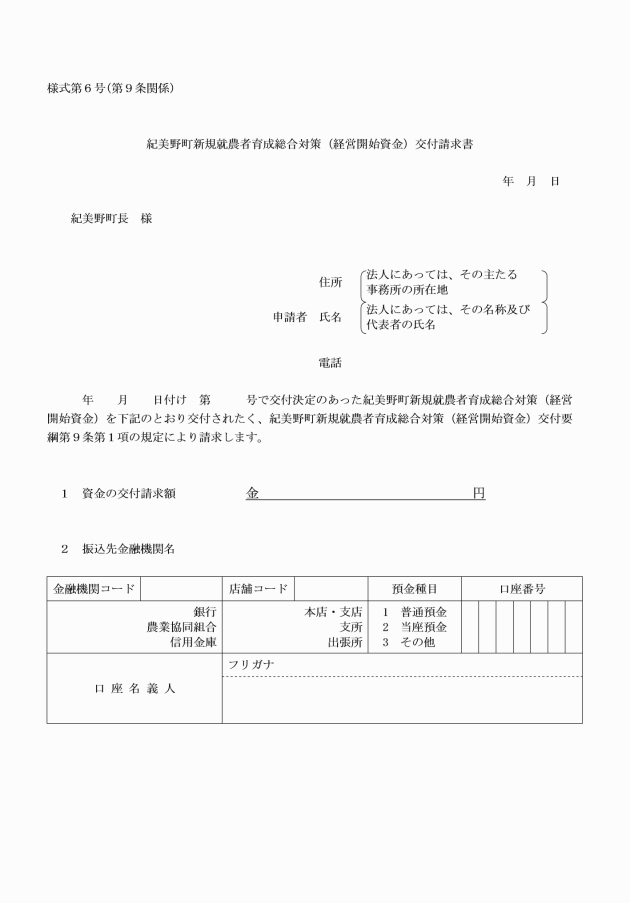

2 資金の交付は、原則として半年ごとに交付することにより行う。

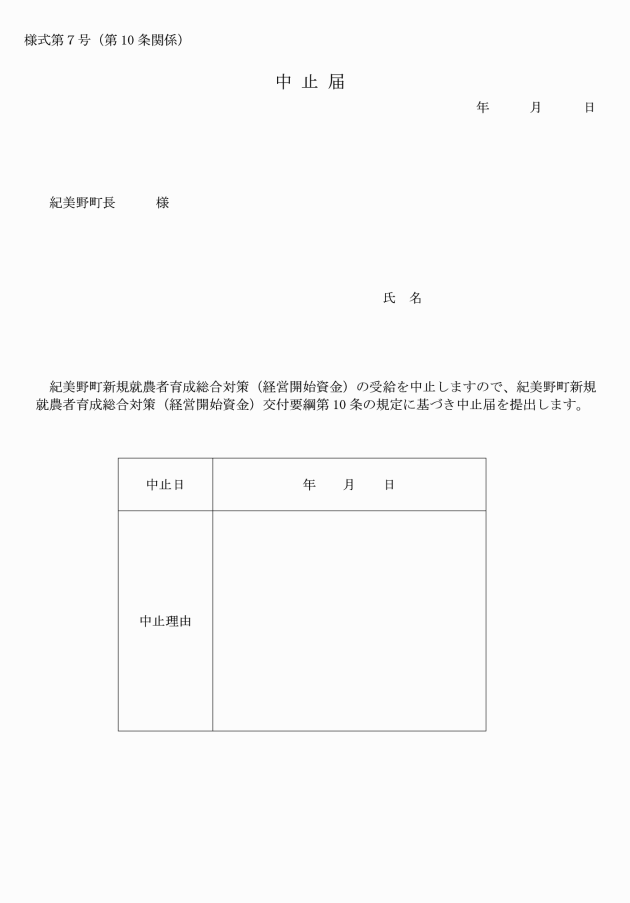

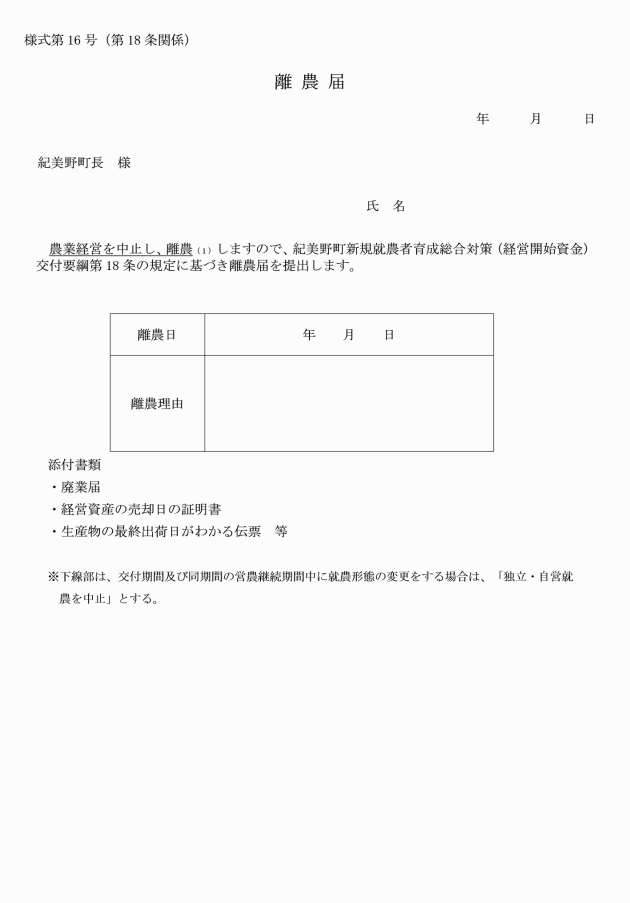

(受給中止の届出)

第10条 受給者は、受給を中止する場合、町長に中止届(様式第7号)を提出しなければならない。

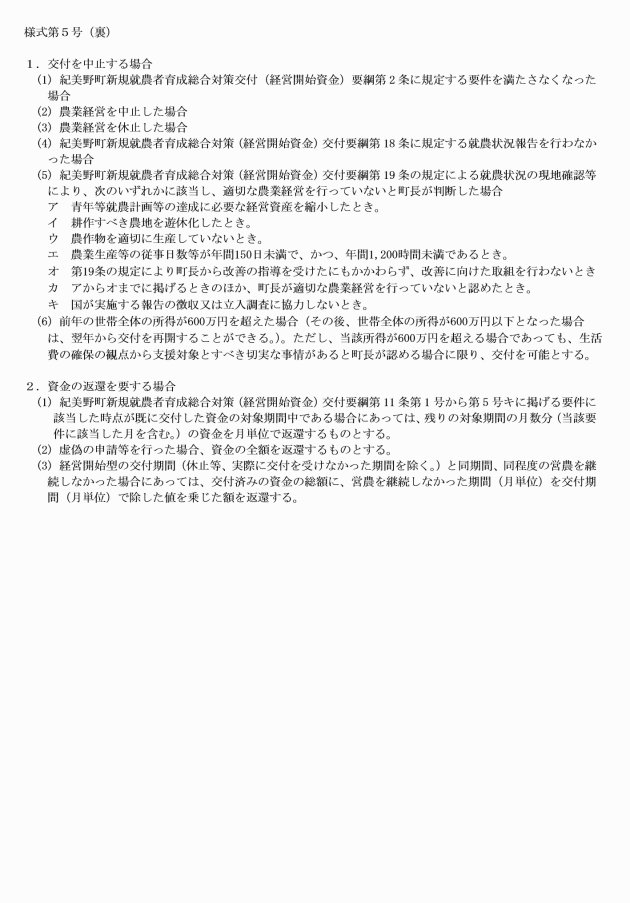

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第18条に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第19条の規定による就農状況の現地確認等により、次のいずれかに該当し、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

ア 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

イ 耕作すべき農地を遊休化したとき。

ウ 農作物を適切に生産していないとき。

エ 農業生産等の従事日数等が年間150日未満で、かつ、年間1,200時間未満であるとき。

オ 第19条の規定により町長から改善の指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

キ 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。

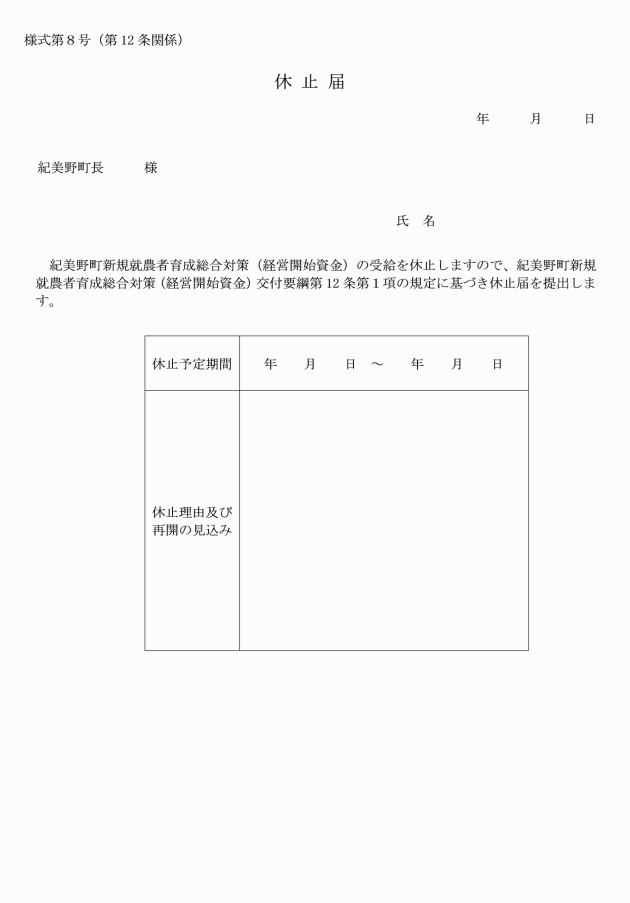

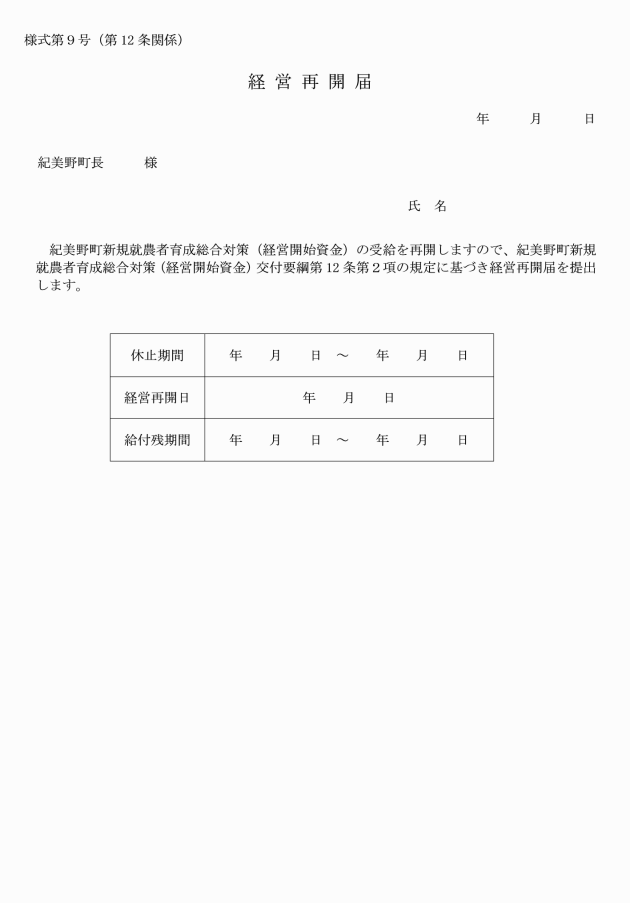

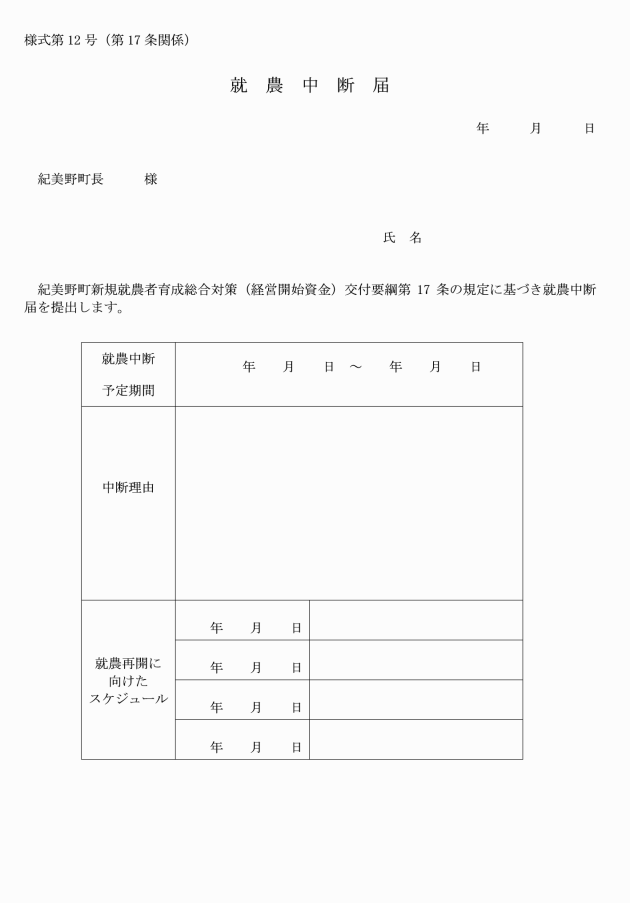

(交付の休止届及び再開届)

第12条 受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合、町長に休止届(様式第8号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

(交付の休止及び再開)

第13条 町長は、受給者から前条第1項の規定による提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、資金の交付を休止するものとする。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止するものとする。

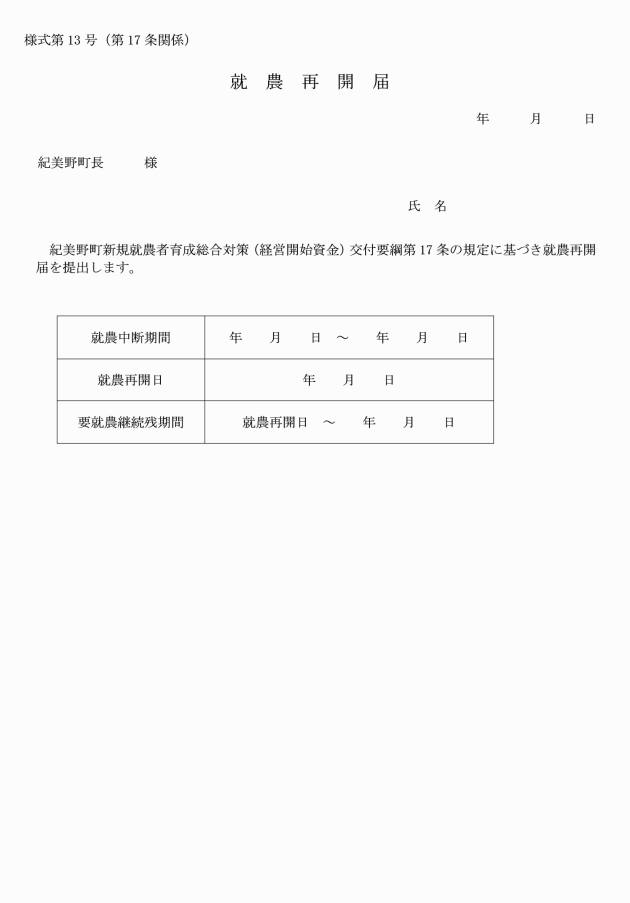

2 町長は、受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合、資金の交付を再開するものとする。

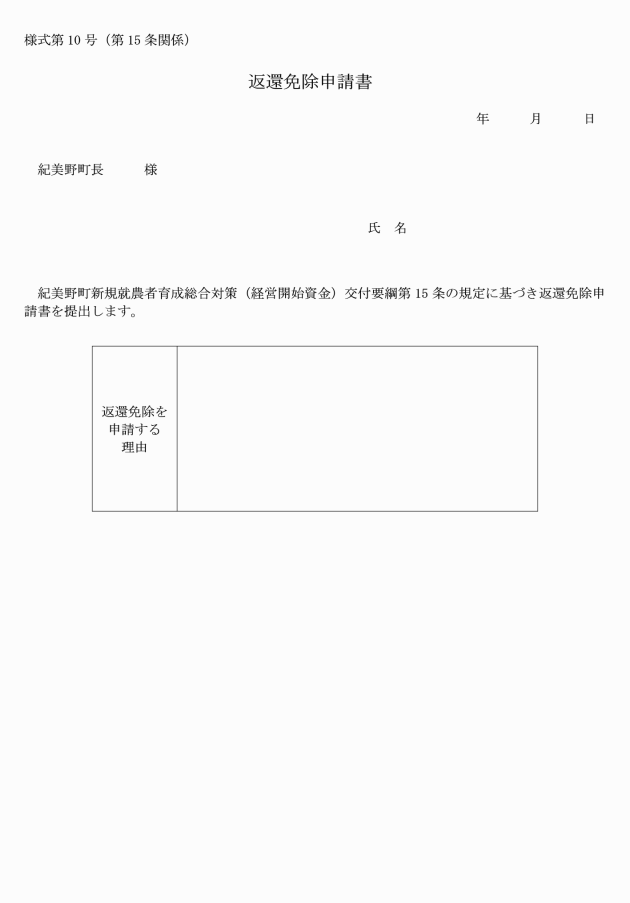

(資金の返還)

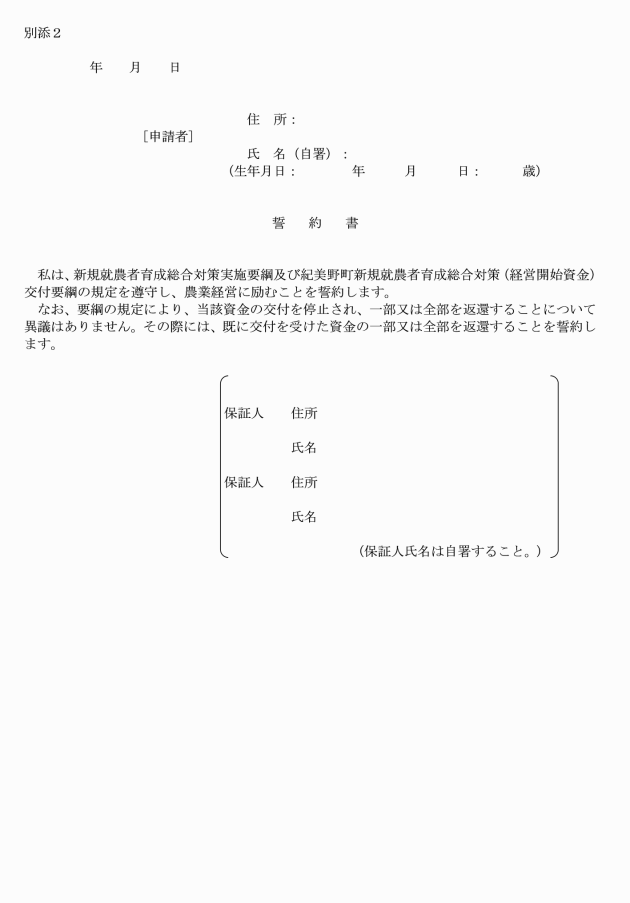

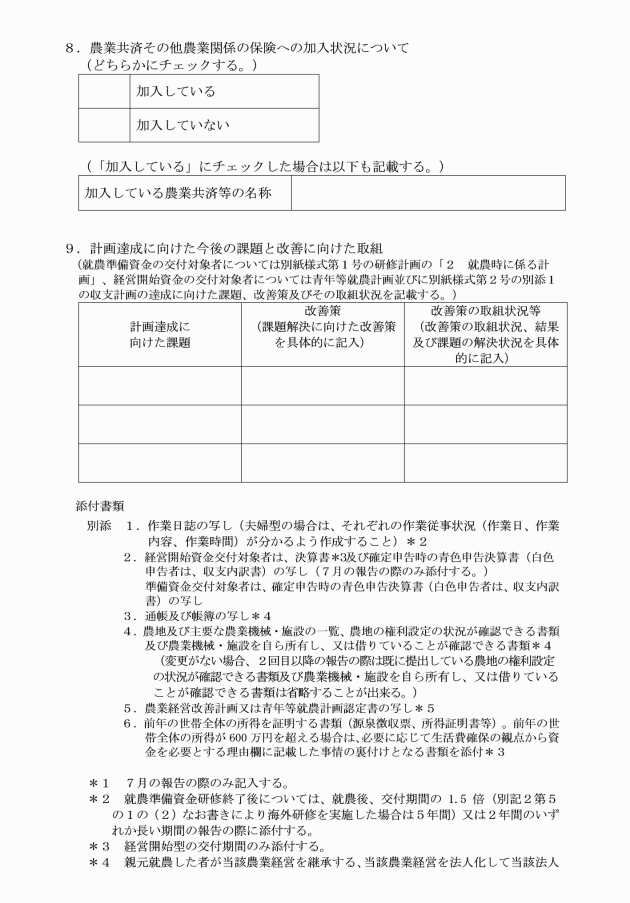

第14条 受給者は、次の各号に該当する場合、資金を返還しなければならない。ただし、(1)又は(3)に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額を返還する。

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第17条の手続きを行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

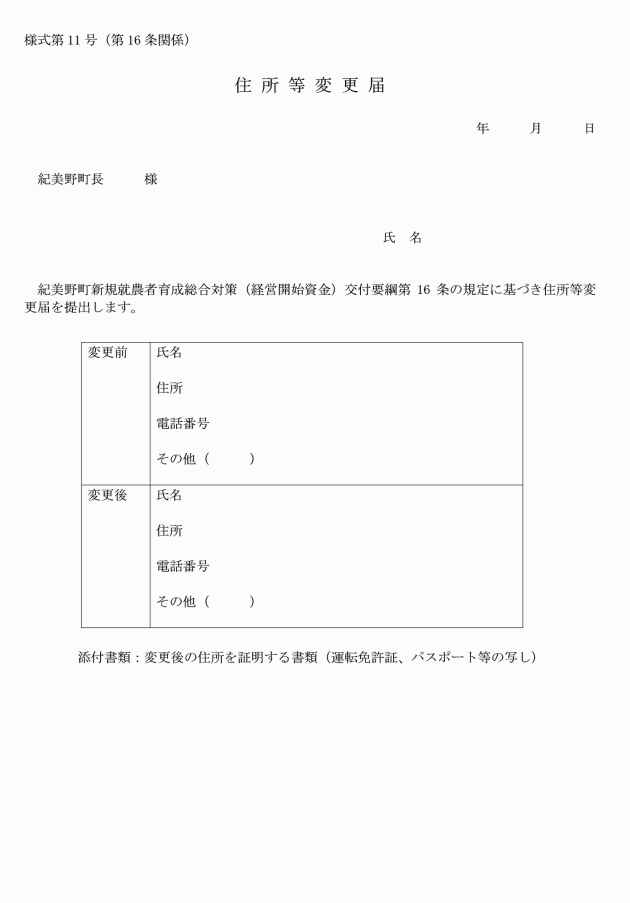

(住所変更届)

第16条 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

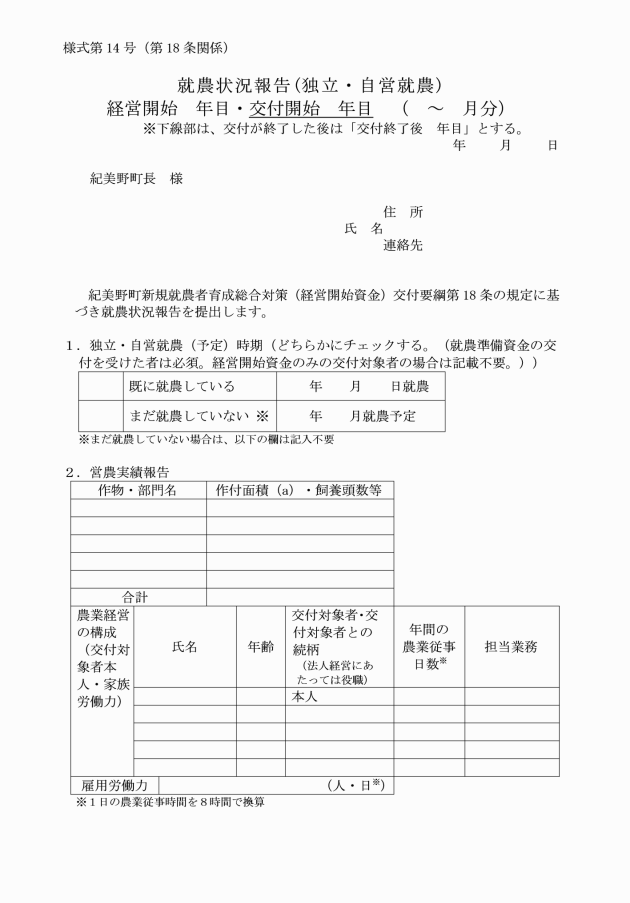

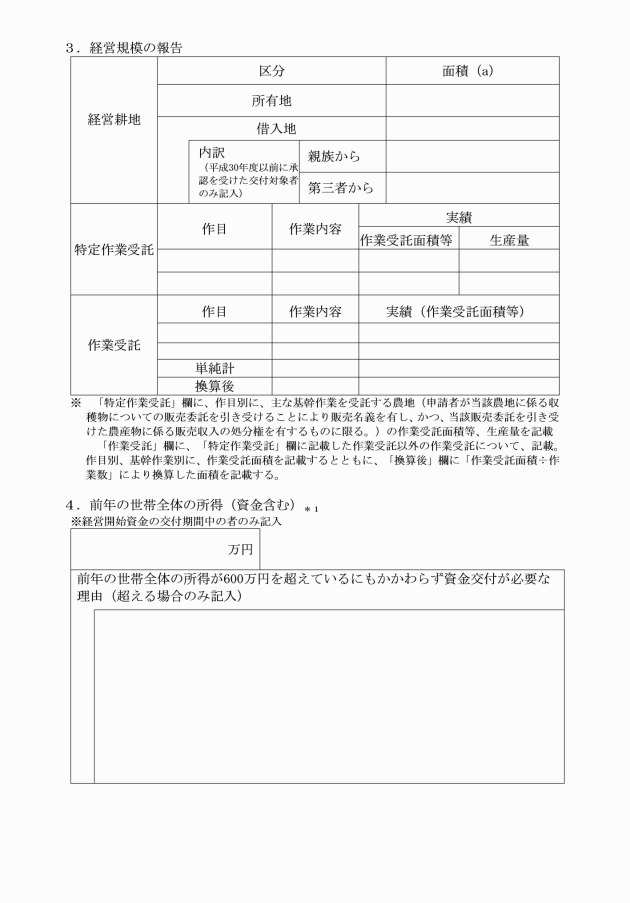

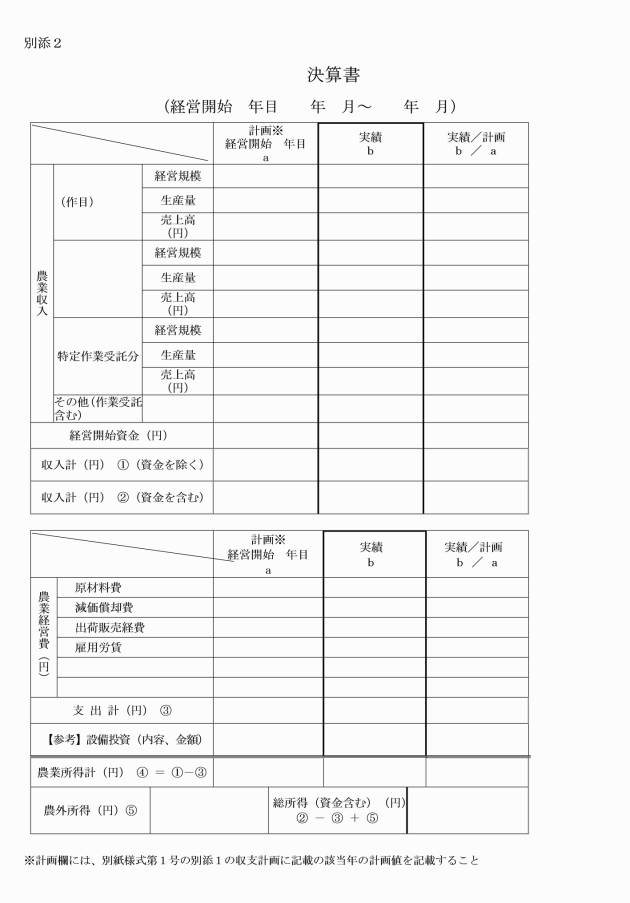

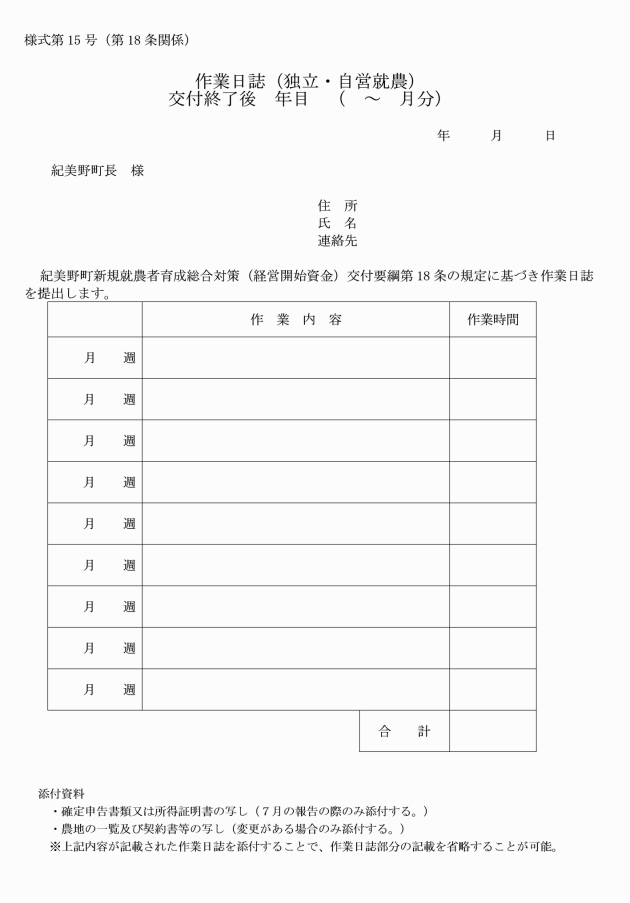

(就農状況報告及び経営状況の確認)

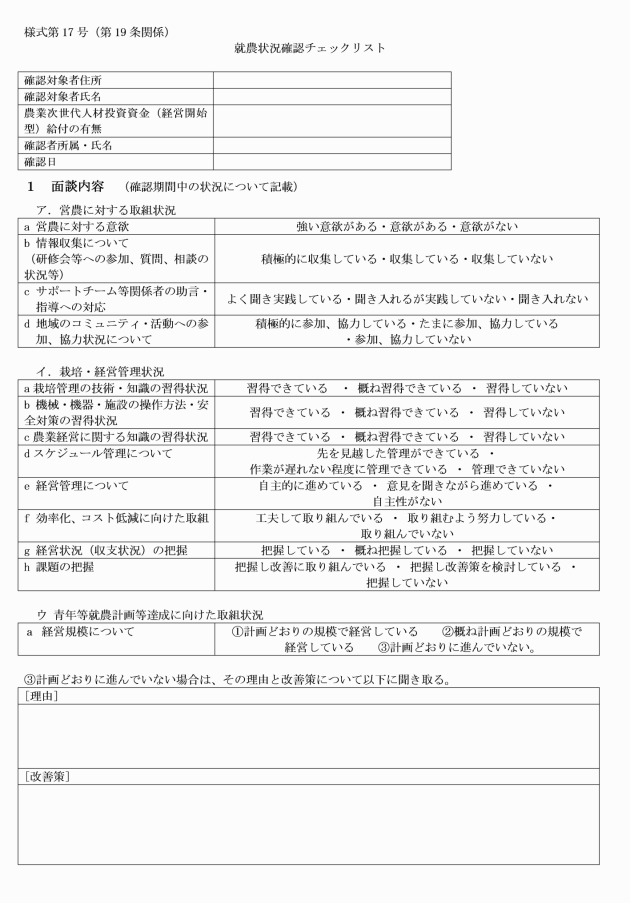

第19条 町長は、前条の規定による就農状況報告を受けた場合、サポートチームと協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

2 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して受給者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず1回は、受給者の経営状況と課題を受給者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

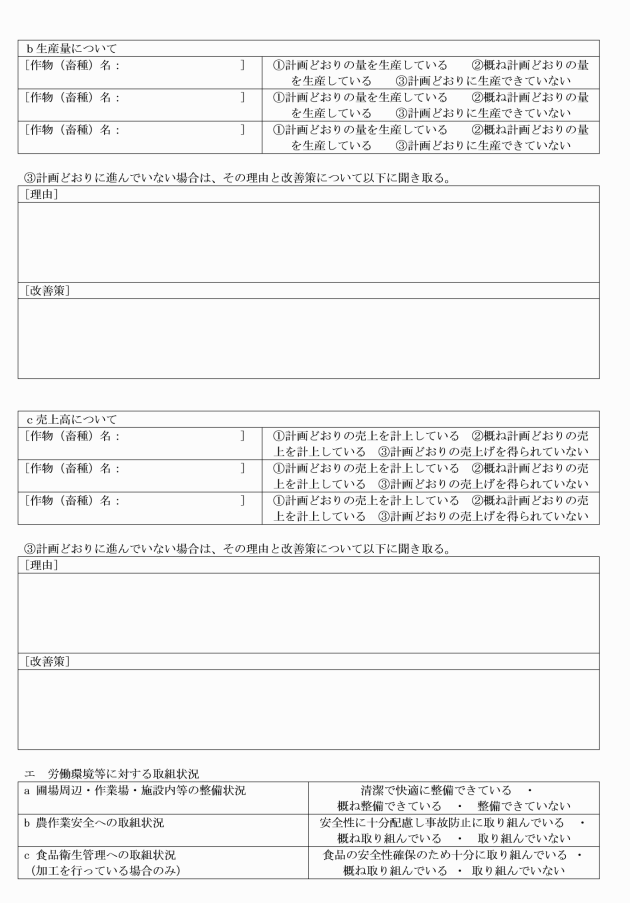

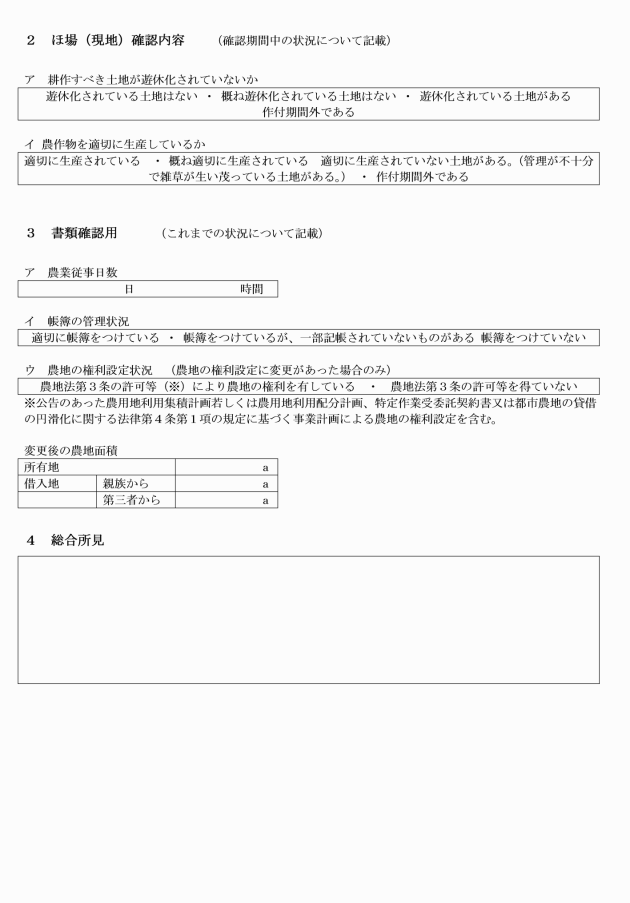

3 確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第17号)により、次のとおり行うものとする。

(1) 受給者への面談

ア 営農に対する取組状況

イ 栽培・経営管理状況

ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

エ 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場確認

ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか

イ 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

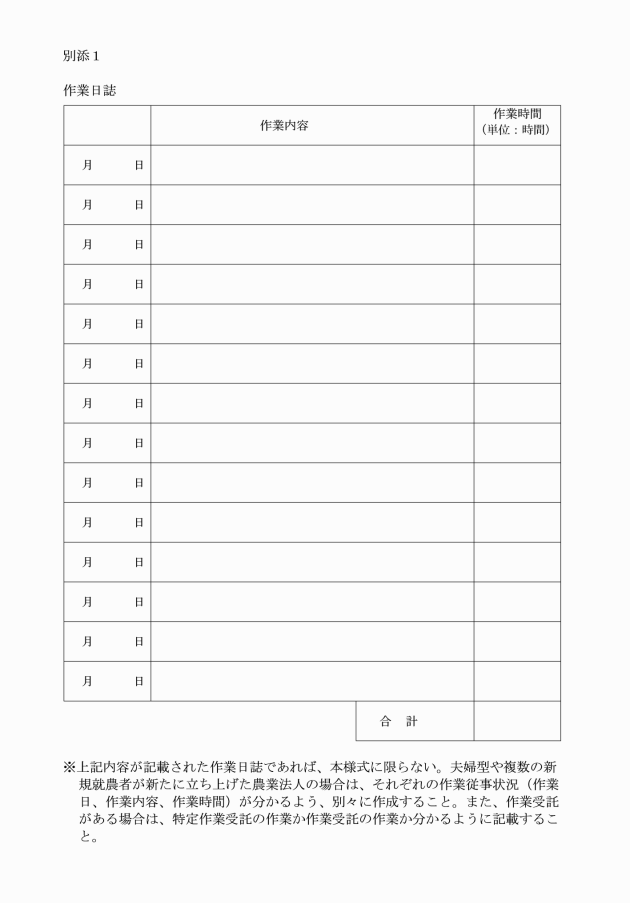

ア 作業日誌

イ 帳簿

ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類

4 町長は、就農中断届の提出があった受給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(受給者情報の共有)

第20条 国において受給者のフォローアップのための資金の交付情報を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するため、町長は、事業実施主体が作成し、運営する交付情報等に関するデータベースに、交付情報等を登録するものとする。

2 町長は、受給者が定着し、地域の中心となる農業経営者となるまでの間のより丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために当該情報を利用するものとする。

3 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報等については、別に定めるところにより適切に取り扱うものとする。

(農業共済等の積極的活用)

第21条 町長は、農業共済組合と連携し、受給者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の交付金から適用する。