○紀美野町立学校管理規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育活動・教育課程(第2条―第10条)

第3章 児童・生徒(第11条―第17条)

第4章 組織編成(第18条―第34条)

第5章 勤務関係(第35条―第37条)

第6章 学校予算(第38条)

第7章 施設・設備(第39条―第46条)

第8章 補則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、紀美野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と紀美野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の権限及び責任関係を明らかにし、もって学校の自主性及び自立性に基づく適切な学校の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育活動・教育課程

(教育課程の編成、支援、説明及び届出)

第2条 学校の教育課程は、小中学校学習指導要領及び和歌山県教育委員会の定める基準に従い、かつ、各学校の児童生徒及び地域の実態等を踏まえて、校長が所属職員の協力を得て編成する。

2 校長が教育課程を編成するに際して、教育委員会は、各学校の児童生徒及び地域の実態、教育課題等に配慮し、学校の求めに応じて、専門的な支援を行うように努めるものとする。

3 校長は、編成した教育課程について、学校評議員等を通じて、保護者及び地域住民に説明しなければならない。

4 校長は、編成した教育課程を、教育課程編成書(様式第1号)により実施年度の4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。届け出た後変更した場合も、同様とする。

5 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(様式第2号)により、実施年度の3月31日までに教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の学校行事の計画を作成するに際しては、教育的価値、児童生徒の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

(教科書の使用)

第4条 教科書は、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第5条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、児童生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

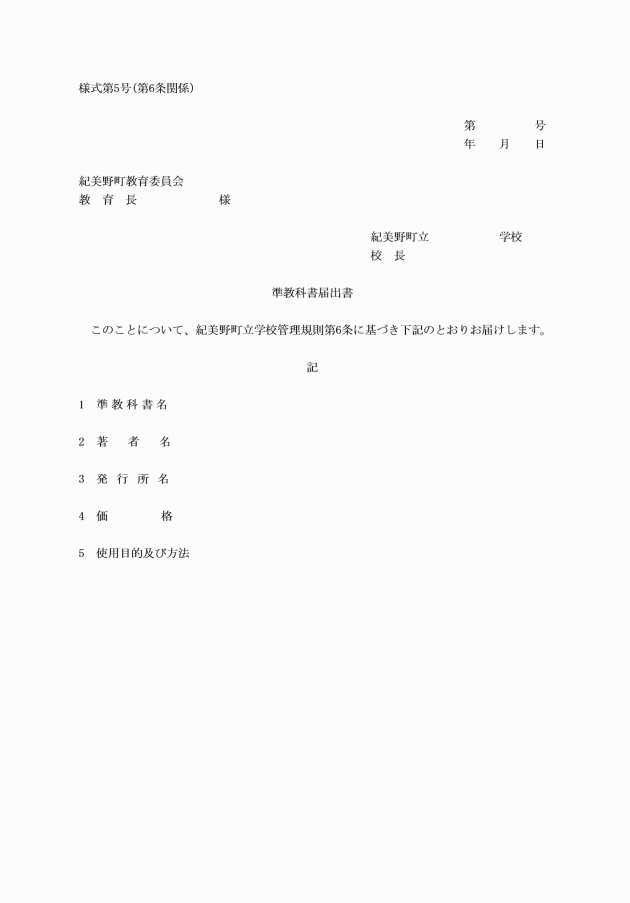

(準教科書の届出)

第6条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)については、あらかじめ準教科書届出書(様式第5号)に当該準教科書1部を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

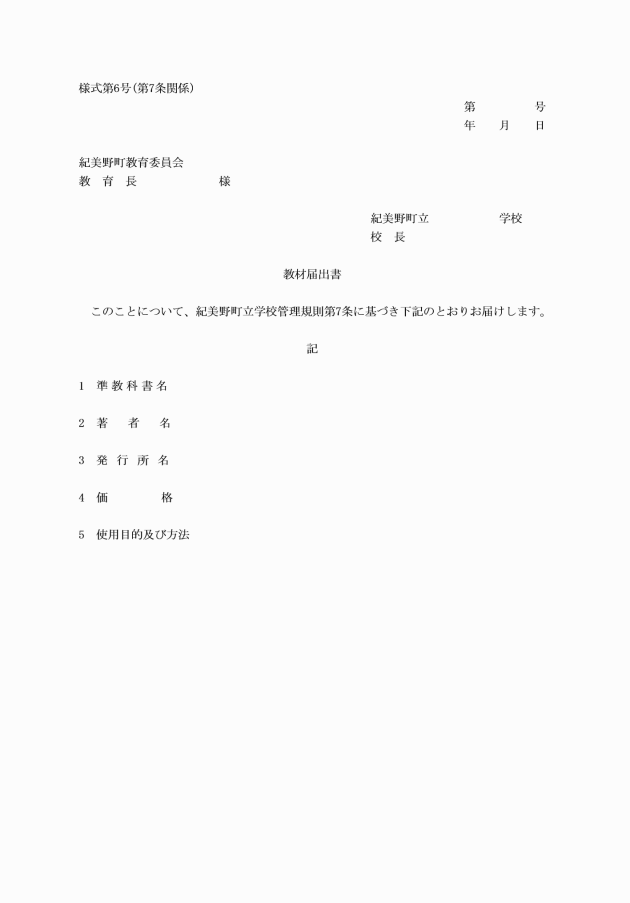

(教材の届出)

第7条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第6号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳

(学期)

第8条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月23日までの間

第2学期 8月24日から12月31日までの間

第3学期 1月1日から3月31日までの間

3 前項の規定にかかわらず、校長は、教育委員会の承認を得て、変更することができる。

第9条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間

(4) 夏季休業日 7月21日から8月23日までの間

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの間

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日までの間

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は校長が特に休業を認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 特別の事情によって、前項各号の規定により難いときは、校長は、教育長の承認を得て、その期日を変更し、又はその通算日数の範囲で増減することができる。

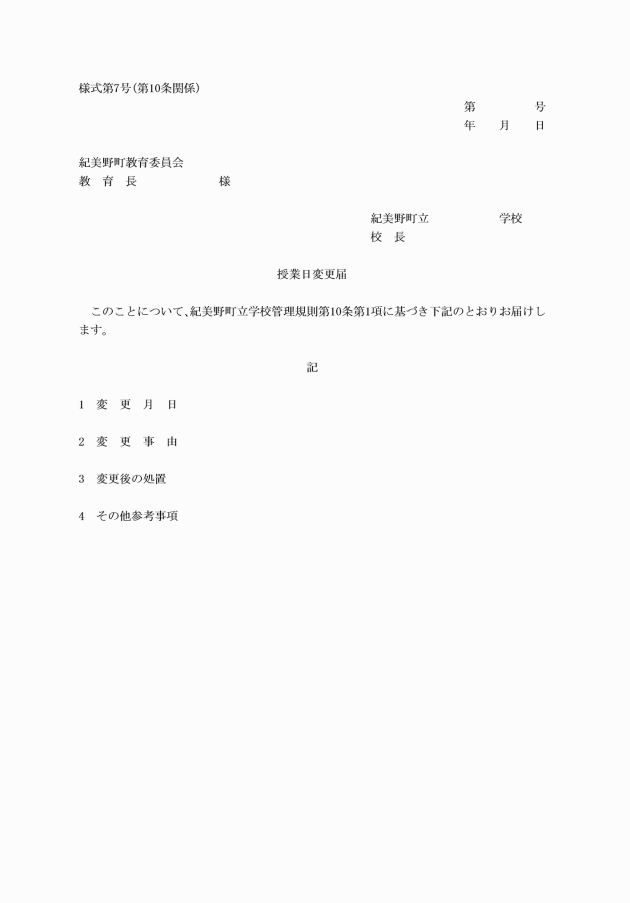

(授業日の変更)

第10条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときには、休業日に授業を行い、授業日を休業日に変更することができる。この場合には、速やかに授業日変更届(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。

2 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合には、その旨を教育委員会に速やかに報告しなければならない。

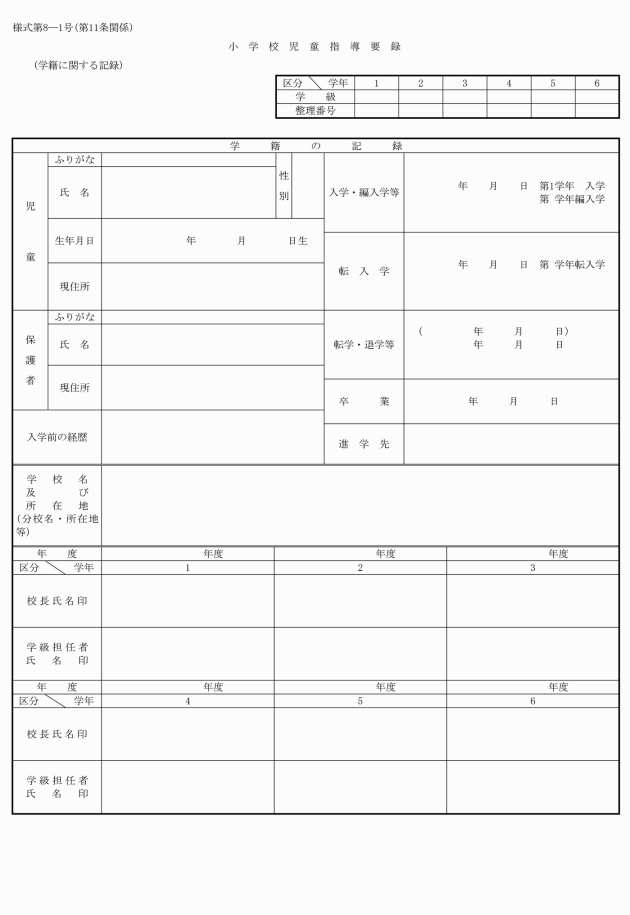

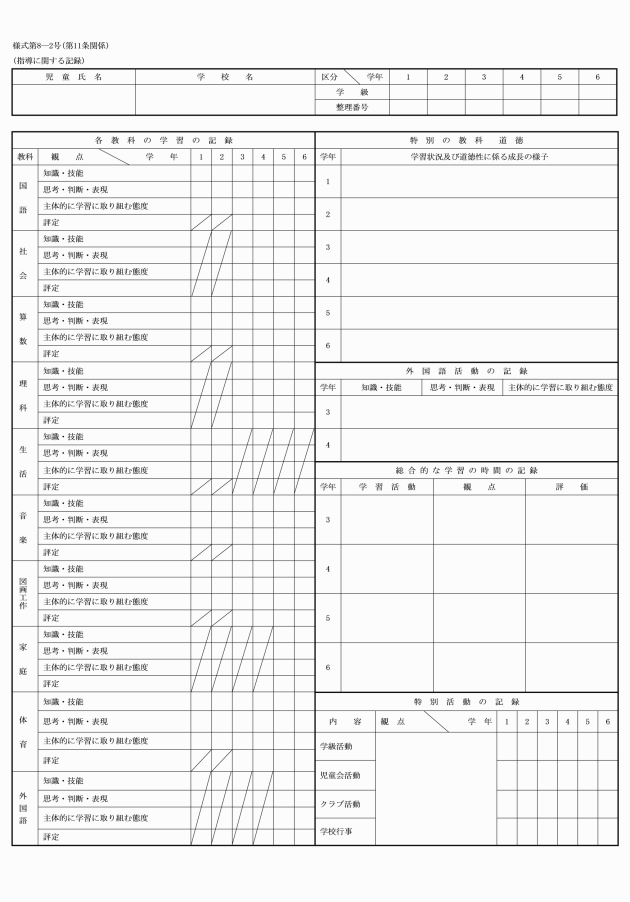

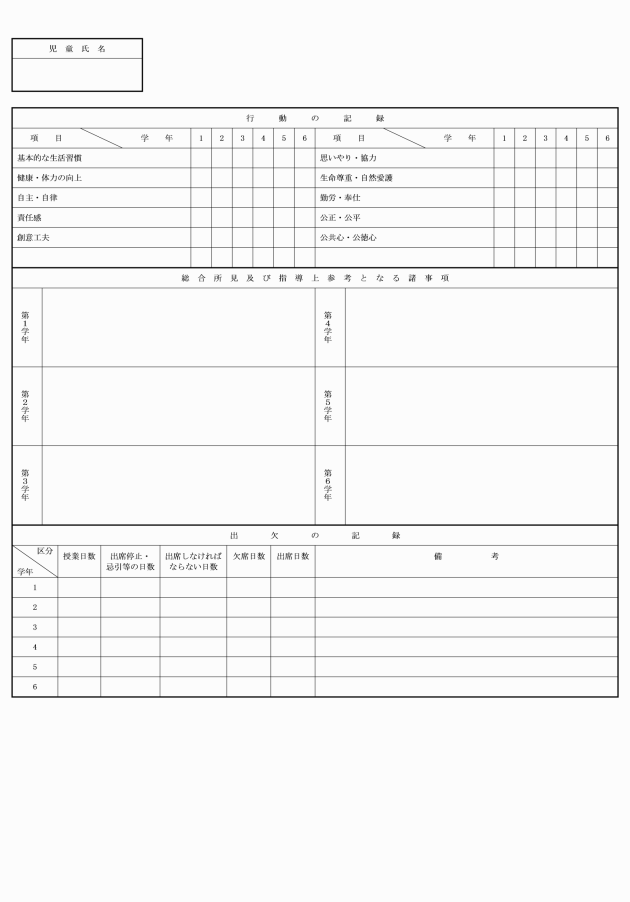

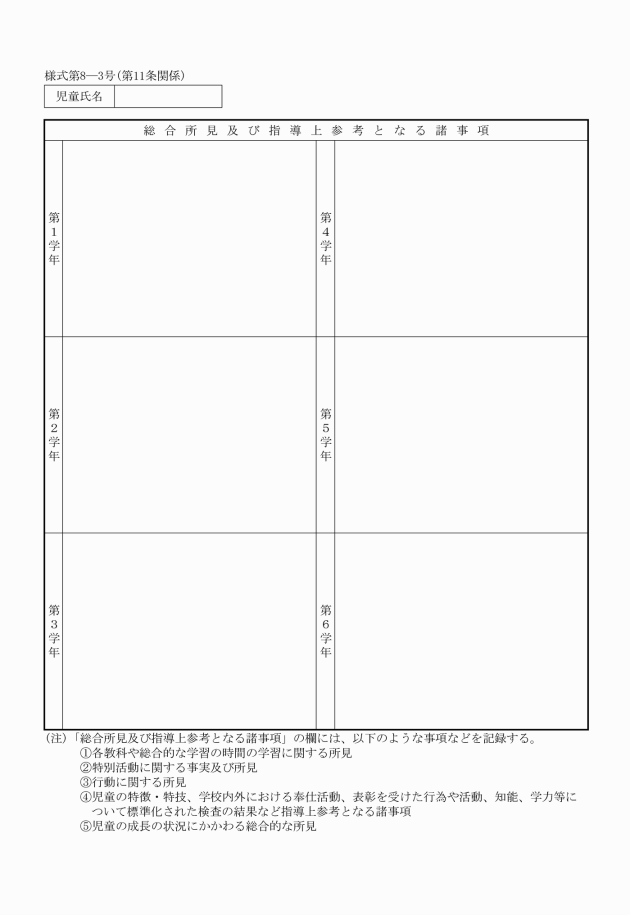

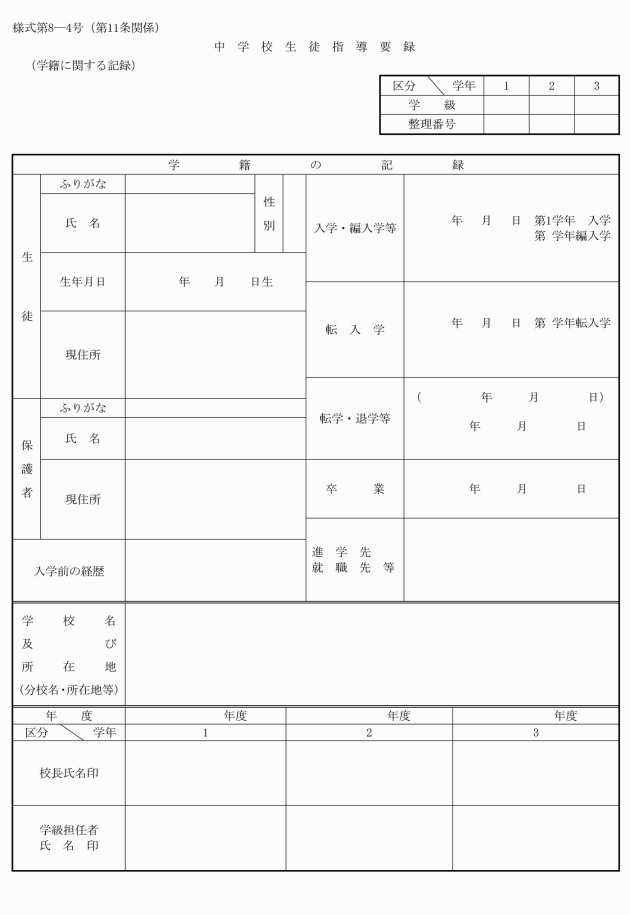

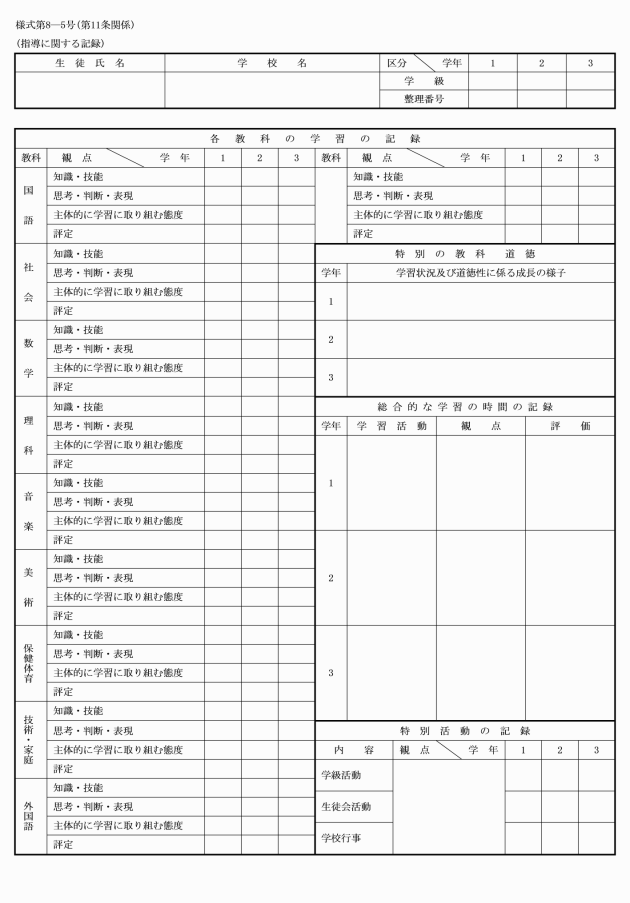

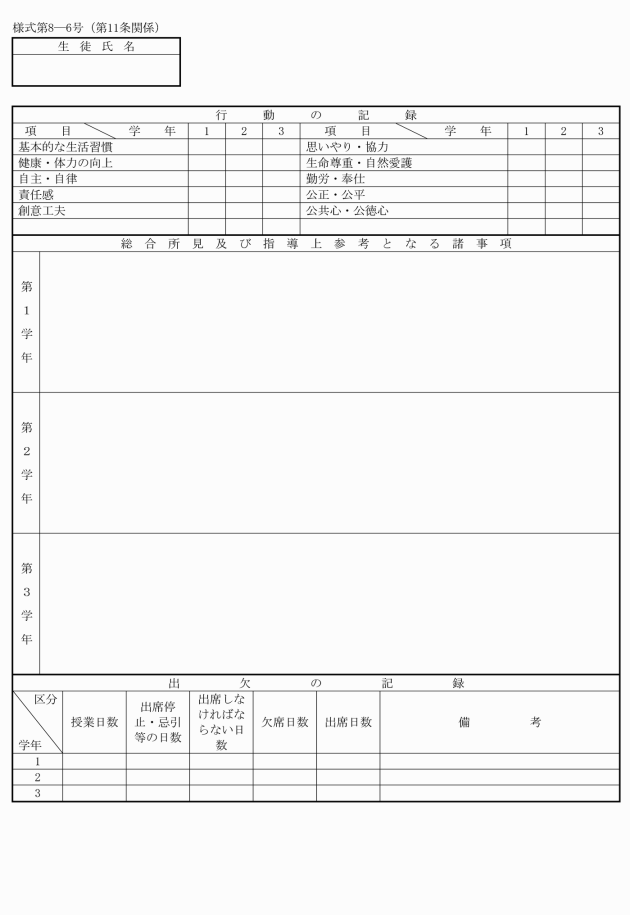

第3章 児童・生徒

2 前項の指導要録の抄本又は写しの送付は、児童生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

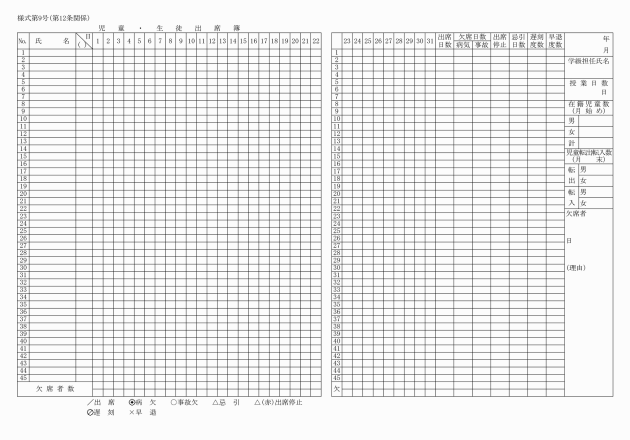

(出席簿)

第12条 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒の出席簿(様式第9号)を作成し、常にその出席状況を明らかにし、毎月教育委員会に報告しなければならない。

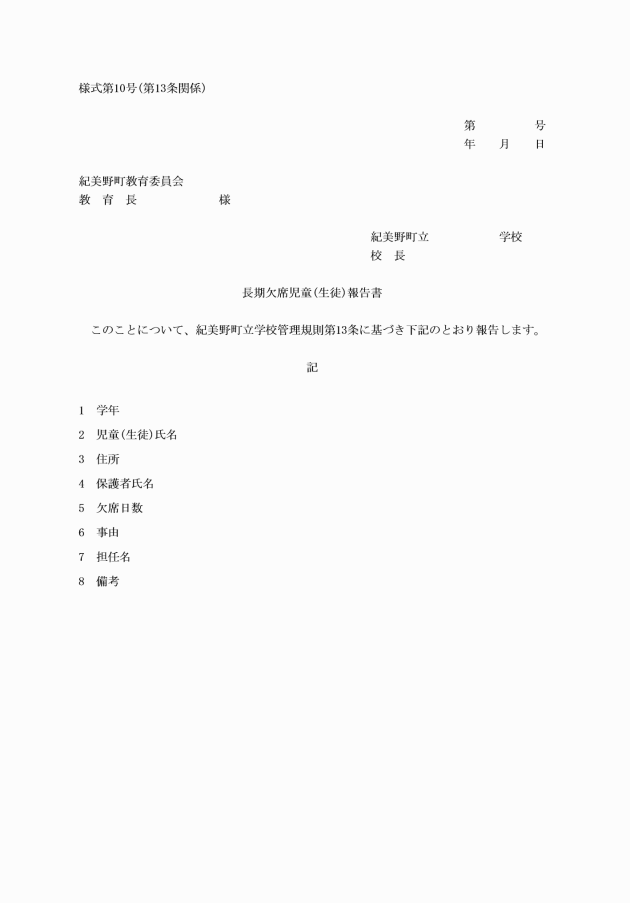

(長期欠席者の通知)

第13条 校長は、児童又は生徒が休業日を除き引き続き7日以上、断続的に10日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合は、速やかにその旨を長期欠席児童(生徒)報告書(様式第10号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(教育委員会が行う出席停止)

第14条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(第49条で準用する場合を含む。)により、児童又は生徒の出席停止が必要であると認めるときは、その旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申出に相当な理由があると認めるときは、申出に係る当該児童又は生徒の保護者に対して、期間を定めて出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。

4 出席停止の命令は、別に定める出席停止命令書により行うものとする。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置等については、当該校長と十分な協議の上行うものとする。

6 前各項に規定するものの詳細及び必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。

(校長が行う出席停止)

第15条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により、児童又は生徒の保護者に対して、期間を定めて出席停止を命ずることができる。

2 前項により、出席停止を命ずるときは、学校医の意見を聴かなければならない。

3 校長は、第1項の規定により指示したときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(非常災害時の報告)

第17条 校長は、毎年度始めに非常災害その他の緊急の事態に備えて、災害発生時の措置及び児童生徒の安全確保に係る緊急時の対応等に関する緊急災害対策計画書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

第4章 組織編成

(職員)

第18条 学校に、校長、教頭、教諭及び養護教諭を置く。

2 学校に、事務職員を置くことができる。

(教務主任等)

第19条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び中学校においては生徒指導主事、小学校においては生活指導主任、特別支援学級を設置している場合は特別支援学級主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生活指導主任は、校長の監督を受け、児童の生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編成する特別支援学級の教育活動に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

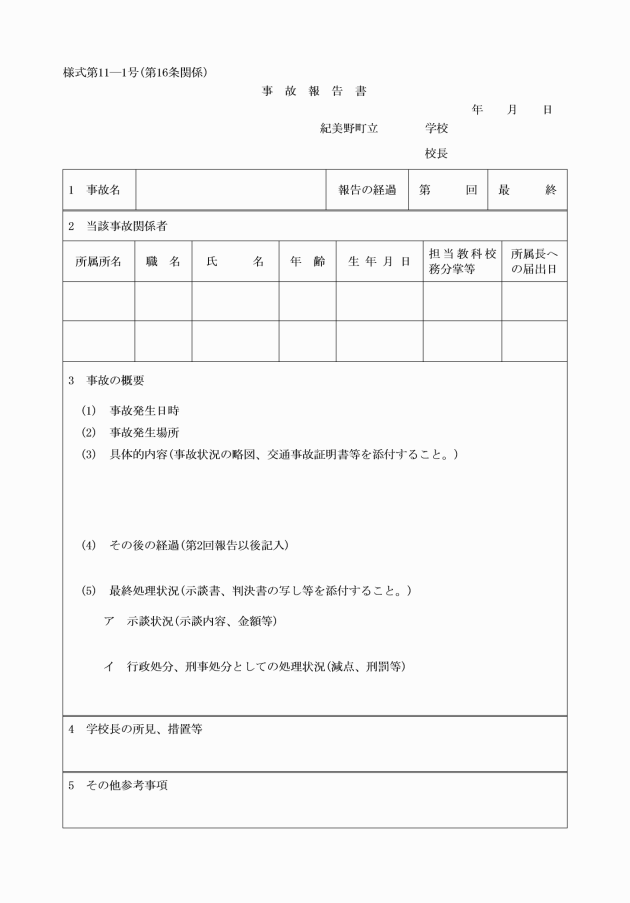

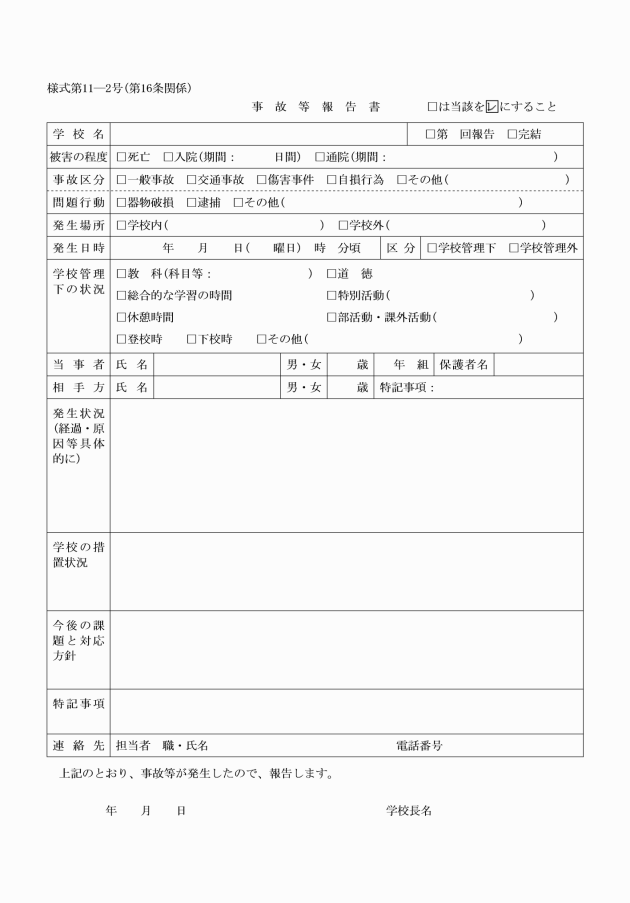

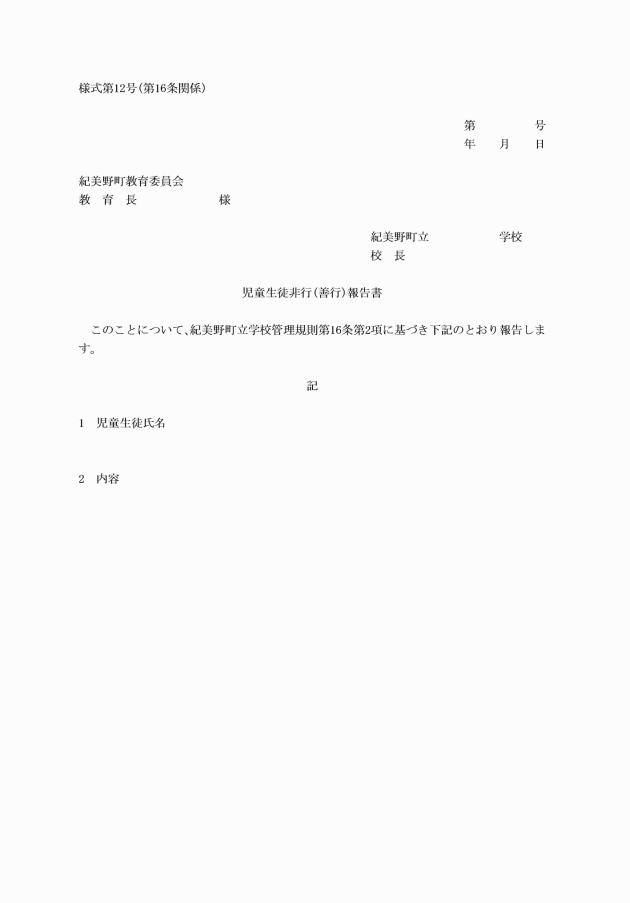

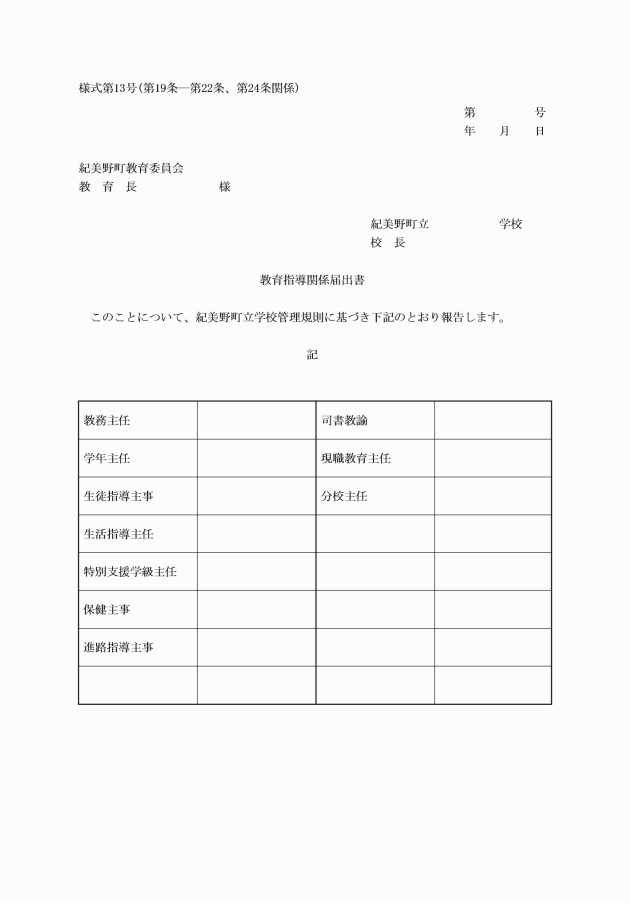

8 教務主任、学年主任、生徒指導主事、生活指導主任及び特別支援学級主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に教育指導関係届出書(様式第13号)をもって報告するものとする。

(進路指導主事)

第20条 中学校に、進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に教育指導関係届出書(様式第13号)をもって報告するものとする。

(司書教諭)

第21条 学校に、学校図書館法(昭和28年法律第185号)で定める司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に教育指導関係届出書(様式第13号)をもって報告するものとする。

(現職教育主任)

第22条 学校に、現職教育主任を置く。

2 現職教育主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 現職教育主任は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に教育指導関係届出書(様式第13号)をもって報告するものとする。

(分校主任)

第23条 分校に、分校主任を置く。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の公務に関する事項をつかさどり、校長を補佐する。

3 分校主任は、当該学校の教諭のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(校務を分担する主任等)

第24条 学校においては、この規定に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(栄養士)

第25条 学校に栄養士を置くことができる。

2 栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

(校務員)

第26条 学校には、校務員を置くことができる。

(給食員)

第27条 学校には、給食員を置くことができる。

(職員会議)

第28条 小学校及び中学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第29条 学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第30条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(校務分掌)

第31条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が別に定める。

2 校長は、所属職員をもって校務を分掌させる。

(学校の自己評価)

第32条 校長は、毎年度当初に教育目標、経営方針を明らかにし、年度末までにその達成状況について評価し、問題点改善方策を含め学校自己評価報告書をもって公表するものとする。

(学校情報の公開)

第33条 校長は、紀美野町情報公開条例(平成18年紀美野町条例第9号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び紀美野町個人情報保護法施行条例(令和4年条例第24号)の規定に基づき、保護者又は校区住民の求めに応じ、学校の教育及び経営に関する情報を開示するものとする。

(共同実施組織)

第34条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の共同化、効率化を図るため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は「紀美野町立小中学校事務の共同実施に関する要綱」の定めるところによる。

第5章 勤務関係

(休暇)

第35条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、引き続き7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

2 校長の休暇は、前項の規定にかかわらず、引き続き3日以上にわたる場合は、教育委員会の承認を得るものとする。

(出張)

第36条 職員の出張は、条例及び規則に基づき、校長が命ずる。ただし、引き続き7日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 校長の出張が3日以上にわたる場合は、前項ただし書の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(勤務時間)

第36条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下この条において「職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(その他服務に関する事項)

第37条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 学校予算

(学校予算の編成)

第38条 校長は、自校の学校予算の編成に際して、次年度の予算要望を学校予算要望書により教育委員会に提出するものとする。

第7章 施設・設備

(施設及び設備の管理)

第39条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担する。

(管理及び台帳)

第40条 校長は、施設設備等に関する台帳を作成し、変更がある場合、その補正を行い、現況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の台帳の様式及び記載の要領は、紀美野町財産規則(平成18年紀美野町規則第48号。以下「財産規則」という。)に定めるもののほか、教育委員会の示すところによる。

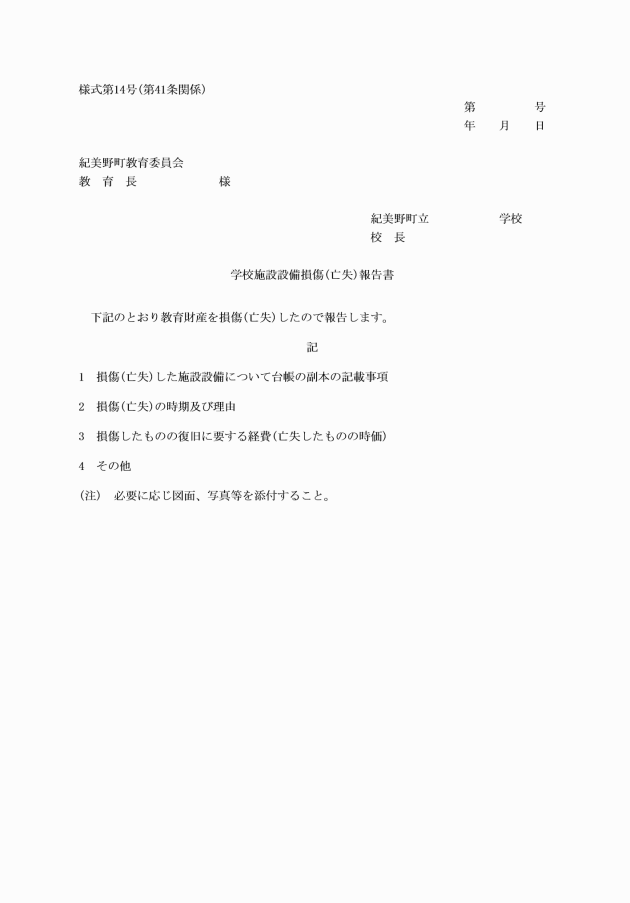

(亡失、損傷等)

第41条 校長は、学校の施設設備等の重大な亡失又は損傷に関しては、速やかに学校施設設備損傷(亡失)報告書(様式第14号)をもって教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、施設設備等の保管、転換又は処分の必要を認めたときは、教育委員会に届け出なければならない。

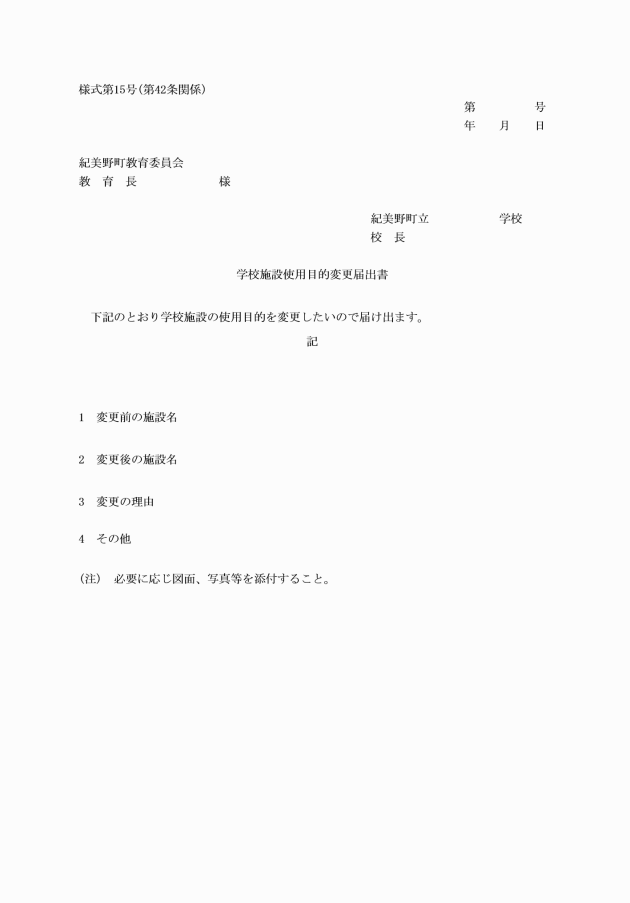

(施設の転用)

第42条 校長は、学校の一部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ学校施設使用目的変更届出書(様式第15号)により教育委員会に届け出るものとする。

(寄附の受納)

第43条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、法令及び教育委員会の定めるところにより、これを受納し得るものとする。

(施設及び設備の貸与)

第44条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令及び教育委員会の示すところにより、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。

2 前項の場合において、使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、教育委員会に報告しなければならない。

(防火・警備)

第45条 校長は、毎年度始めに学校の防火及び警備に関する学校防火・警備計画書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の計画の中には、次の事項を含むものとする。

(1) 防火組織及び訓練に関すること。

(2) 児童生徒の避難及び救援に関すること。

(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。

(4) 防災及び警備の分担組織に関すること。

(非常災害時の対策)

第46条 校長は、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。

第8章 補則

(日直及び宿直)

第47条 学校の日直及び宿直は、非常災害その他学校管理上必要があると認められた場合に、これを置くものとする。

2 前項の日直及び宿直を置く場合、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

(表簿)

第48条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 証書授与原簿

(3) 統計台帳

(4) 例規となるべき文章綴

(5) 教育課程表

(6) 職員出張命令簿及び復命書綴

(7) 学校日誌

(8) 請願、陳情書綴

(9) 児童生徒賞罰綴

(10) 報告文書

(事務処理)

第49条 学校における文書処理、公印の取扱いその他事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第50条 その他必要な事項については、教育長が定める。

附則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月14日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月24日教育委員会規則第11号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

附則(平成22年3月11日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年10月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月24日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年4月1日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年10月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月9日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月27日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月17日教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。