○紀美野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成18年紀美野町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(説明会の開催等)

第4条 前条に規定する協議をしようとする事業者は、事前に事業内容等について、地元地域関係者、水利関係者、公共用地等の管理者及び土地周辺関係者に説明会を開催し、十分調整を行うとともに事業の施行について、同意を得なければならない。

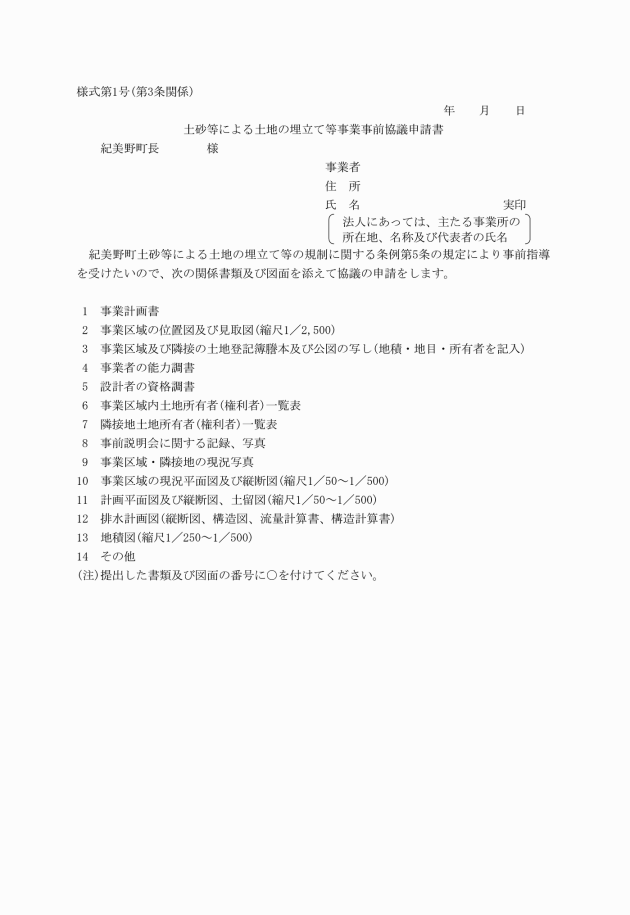

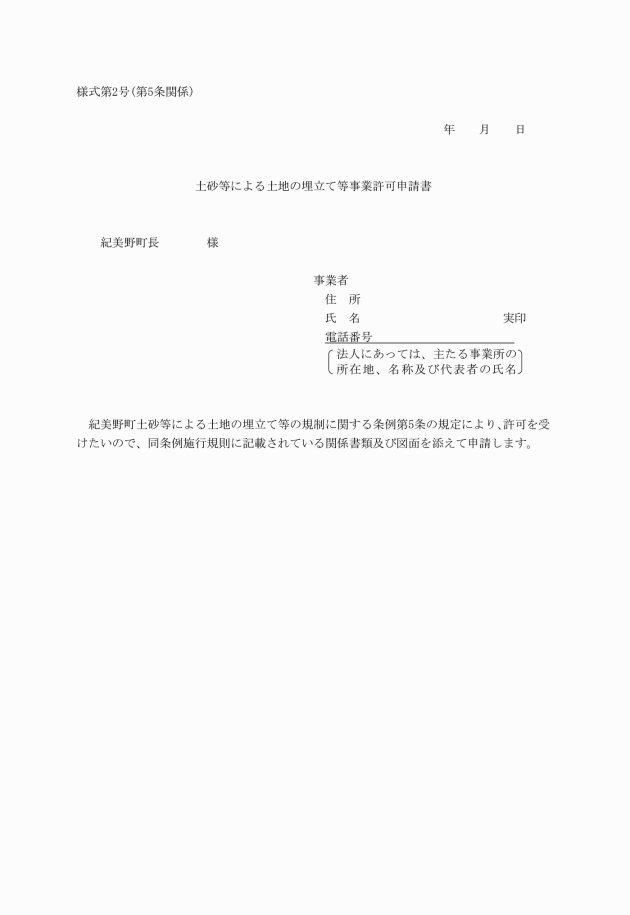

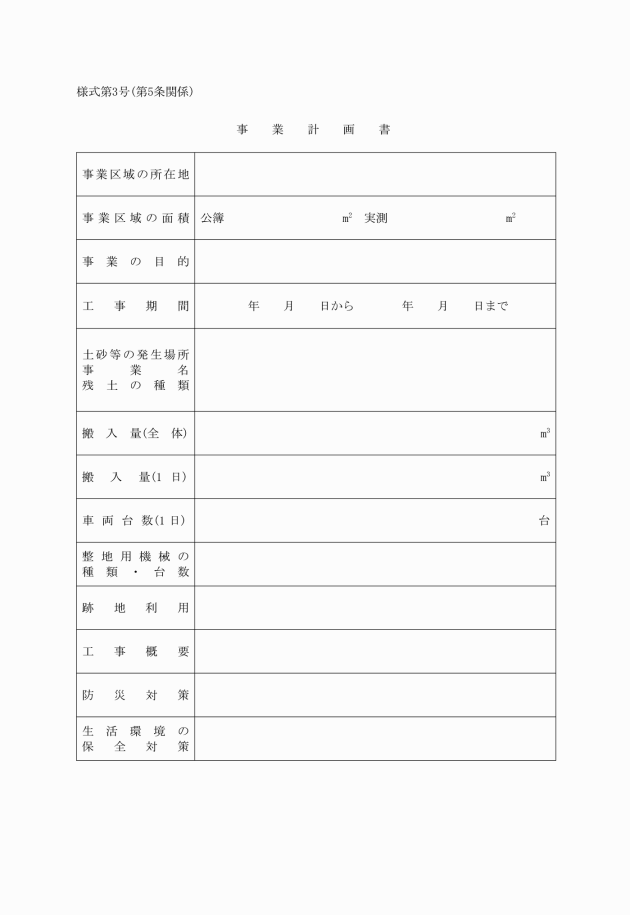

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 事業区域の位置図及び見取図

(3) 事業区域土地登記簿謄本及び公図の写し(法務局備付)

(4) 事業者の法人登記簿謄本(法人でない場合は、不要)

(5) 事業者の印鑑登録証明書(事業者が法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)

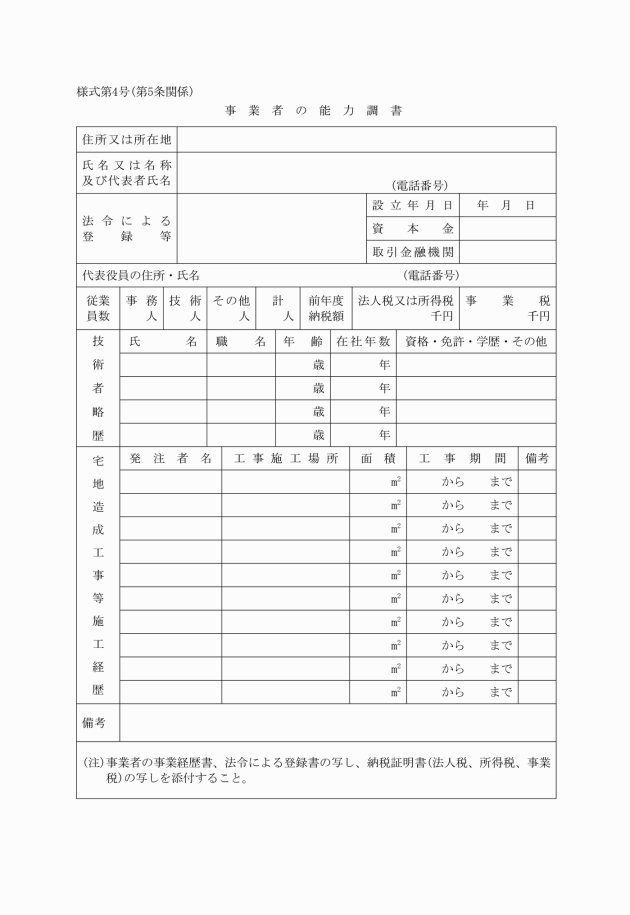

(6) 事業者の能力調書(様式第4号)

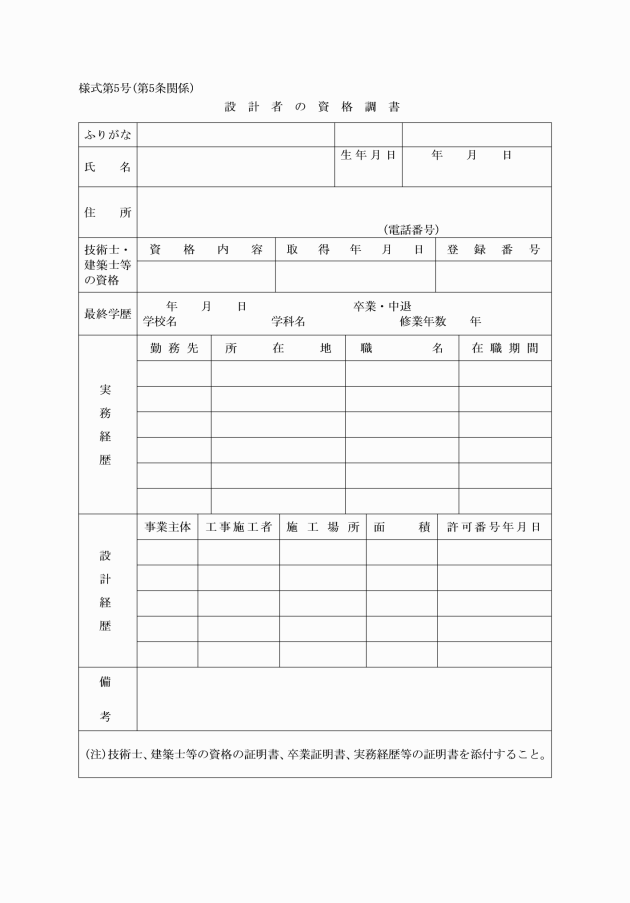

(7) 設計者の資格調書(様式第5号)

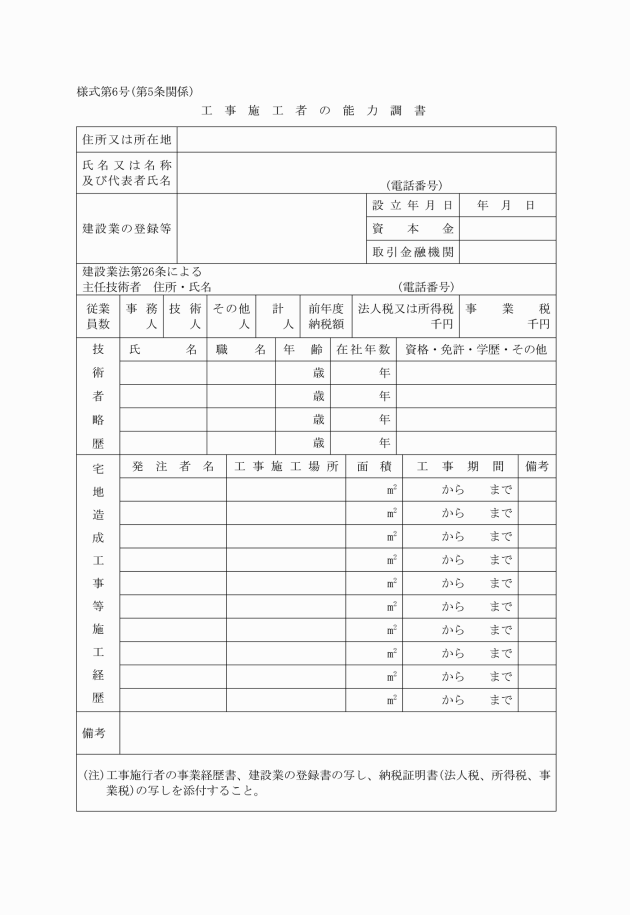

(8) 工事施工者の能力調書(様式第6号)

(9) 工事契約書の写し(事業者と工事施工者との契約関係)

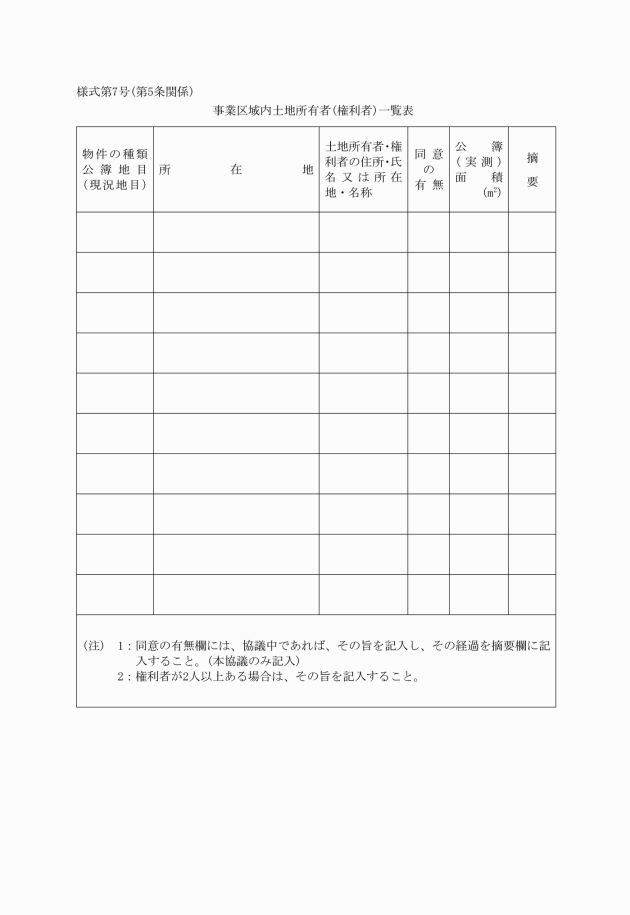

(10) 事業区域内土地所有者(権利者)一覧表(様式第7号)

(11) 土地所有者との埋立て等に関する同意書(土地所有者が事業者の場合は、不要)

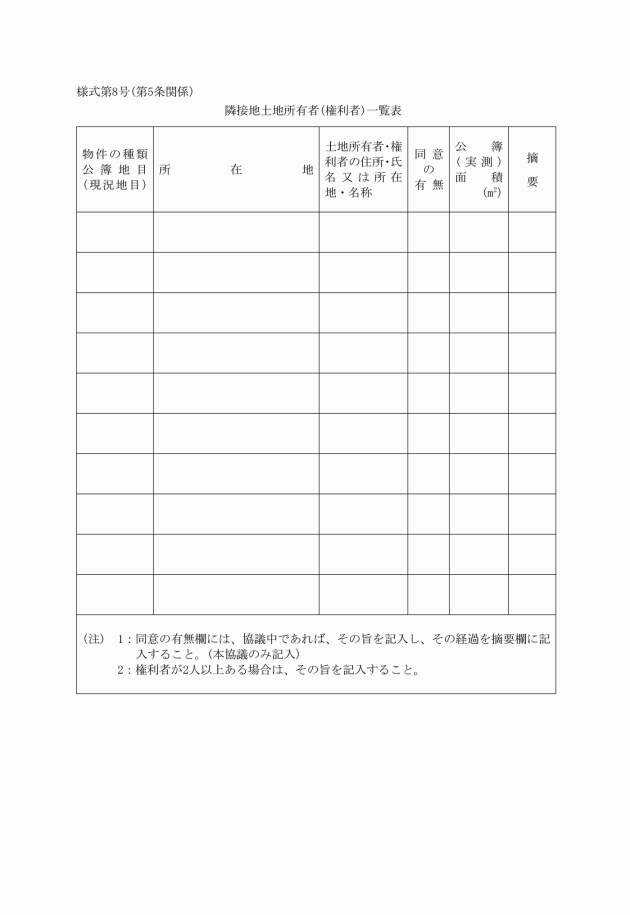

(12) 隣接地土地所有者(権利者)一覧表(様式第8号)

(13) 隣接地土地登記事項証明書

(14) 事業区域隣接地土地境界確認書

(15) 隣接地土地所有者(権利者)施行同意書

(16) 地元区長及び関係区長並びに周辺住民の同意書

(17) 水利関係者同意書(河川、水路、池等を含む。)

(18) 農振法、農地法、森林法その他法令の適用を受ける場合は、許可書又は許認可若しくは協議済書の写し(写図面を含む。)

(19) 公共用地(里道、水路、道路等)境界確認図の写し

(20) 公共用地(里道、水路、道路等)占用許可書又は使用許可書の写し

(21) 事業区域の現況平面図及び縦断図、横断図(縮尺50分の1から500分の1まで)

(22) 事業区域の計画平面図及び縦断図、横断図(縮尺50分の1から500分の1まで)

(23) 事業区域の排水計画図、縦断図、構造図、水理(流量)計算書及び構造計算書

(24) 調整池及び沈砂池計画平面図及び構造図(容量計算書を含む。)

(25) 放流先許可書の写し

(26) 運土計画書

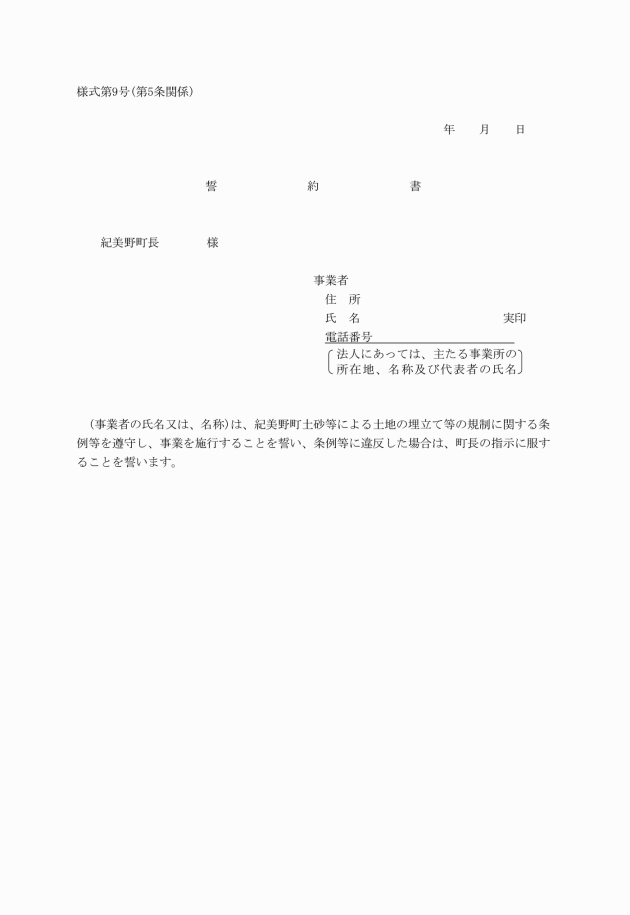

(27) 誓約書(事業者)(様式第9号)

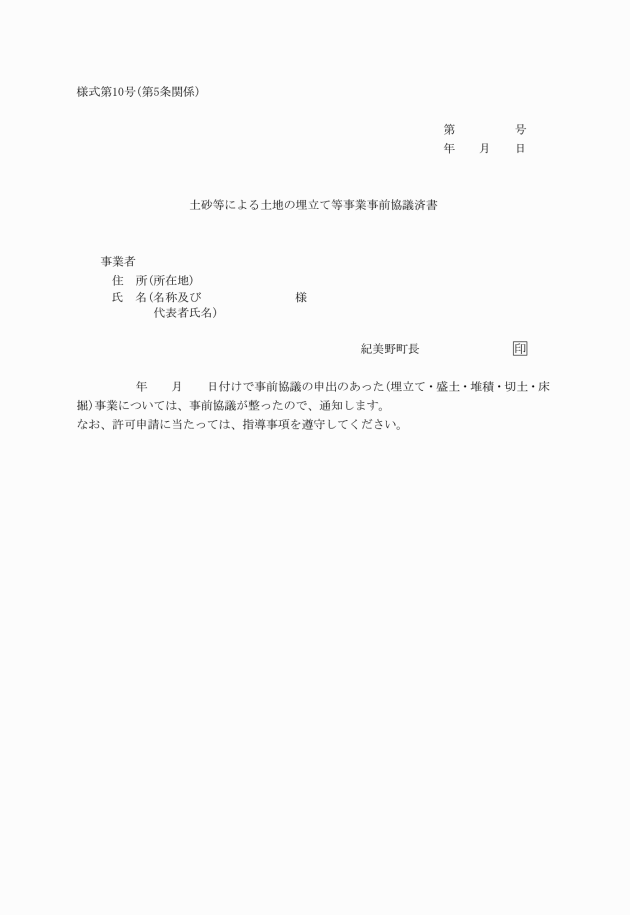

(28) 当該事業に係る土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第10号)の写し

(29) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図書

(報告)

第12条 条例第13条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果及び水質検査等とする。

(公表の方法)

第13条 条例第17条の規定による公表は、広報等への掲載その他の方法により行うものとする。

(監視連絡員の設置)

第17条 町長は、条例第1条の目的を達成するため、監視連絡員を置くことができる。

(その他)

第19条 その他必要な事項については、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年7月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条関係)

紀美野町土砂等による土地の埋立て等の設計及び施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

事業の施工に当たっては、周辺の自然環境及び生活環境の保全のため、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、適正に行うものとする。

2 作業時間

(1) 作業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 日曜日、祝祭日及び年末年始は、作業を中止すること。

(3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が周辺の状況等を勘案し、作業の停止を必要と認めた場合は、町長の指示する期間、作業を中止すること。

3 交通対策

(1) 搬入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

(2) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) 土砂等の運搬に当たっては、事業区域等に監理者を置き、運搬車両のタイヤ及び車体に土砂等を付着させたまま運搬等しないよう、洗車場及び洗車機械を設置し、洗車及び清掃を行い、土砂等を事業区域外に出さないように適切に現場監理すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、関係機関と協議し、通行期間交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。ただし、柵等については、事業区域外より区域が見透かせる構造とすること。

(2) 事業区域内への出入口は、原則として1箇所とし、施錠のできる門扉等を設置するとともに不法投棄等がされないような必要な措置を講ずること。

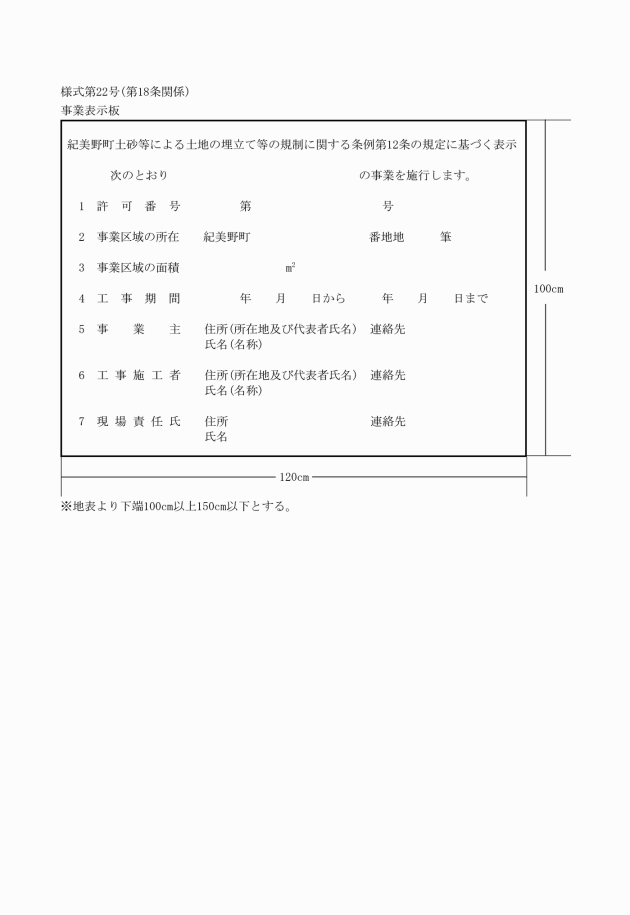

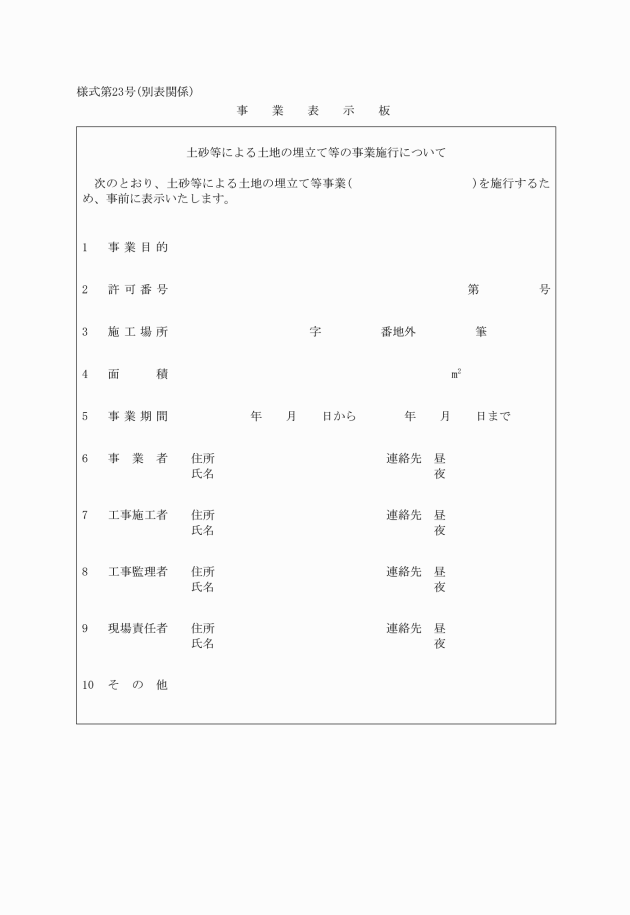

(3) 事業内容等を示す事業表示板(様式第23号)を出入口付近に設置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が安全対策を必要と認め指示したときは、事業者は、必要な措置を必ず講ずること。

5 事故対策

(1) 事業者等は、事業の施工に当たり、住民及び関係者等に危害又は損害を与えないよう必要な措置を講ずること。

(2) 地上及び地下工作物、水域、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように必要に応じて事前調査を行うなど適切な防護の措置を講ずること。

(3) 工事施行中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

6 防災対策

(1) 事業の施工中及び施工後において、事業施工が起因して発生するおそれのある災害等については、必要な防止施設を事業者等の責任と費用負担において設置し、関係住民等に、危害及び損害を与えないよう万全の措置を講ずること。

(2) 事業の施工中は、現場責任者を常駐させ災害防止に努めること。

7 記録写真

(1) 記録写真については、工事の施行順序に従い、工種(構造物等含む。)ごとに、高さ及び幅並びに勾配の寸法等が分かるようスタッフ又はポール等を用い撮影記録することとし、撮影時には黒板等を用い説明書きをすること。また、事業区域全景の事業着工前、中間、完了の撮影記録を行い、編集して事業完了届書とともに提出すること。

第2 技術基準

1 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土の用に供するものは、原則として良質土を使用し、厚さ20~30cmごとに敷均しを行い、十分転圧、締め固めすること。

(2) 埋立て及び盛土の法面勾配は1:1.73(角度30°)以下とすること。

(3) 埋立て及び盛土工事を行うときは、状況に応じて地下暗渠を設置し、また、草木等があるときは、すべて伐採除根すること。

(4) 埋立て、盛土の高さが5mを超える場合は、高さ5mごとに小段を設置するとともに、小段には、適当な勾配を設け排水施設を設置すること。なお、小段の幅員は、1.5m以上とすること。

(5) 埋立て及び盛土の法面の崩壊等を防止するため、筋芝埋込、シガラ、種子吹付等を行うこと。また、特に法肩の処理については、十分注意すること。

(6) 埋立て及び盛土の法高が5m以上の場合においては、危険防止のため、原則として落石防止柵を設けること。

2 切土工

(1) 切土の法面勾配は原則として1:1(角度45°)以下とすること。

(2) 切土を行ったときは、その土質に応じた張芝工、種子吹付工等の法面安定策を講ずること。

(3) 高さが5mの切土が生ずるときは、高さ5mごとに幅1.5mの犬走りを設けること。小段には、適当な勾配を設け排水施設を設置すること。

(4) 切土の高さについては、別に協議する。

(5) 落石のおそれがあるときは、状況に応じて落石防止柵を設けること。

3 堆積土

(1) 堆積による、粉じん及び土砂等の流出並びに泥水流出等を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 堆積の法面勾配は1:1.73(角度30°)以下とすること。ただし、粉じん及び土砂等の流出のおそれがある場合、法面勾配は町長が決定する。

(3) 堆積土の高さは、安全が確認されたときでも25m以内とすること。

(4) 堆積期間は、搬入日から6箇月以内とすること。ただし、常時搬入及び搬出している場合は、別に協議すること。

4 床堀工

(1) 地質の硬軟、地形の状況により必要に応じ土留め工法等の工法をもって所定の深さに掘り下げること。

(2) 床堀箇所の近くに崩壊又は破損のおそれのある構造物等があるときは、特に注意し、悪影響を及ぼさないように処理しなければならない。

5 排水施設等

(1) 事業等を行う場合、雨水、地表水、湧水、地下の浸透水等を完全に排水することができる施設を必ず設置すること。

(2) 排水は、放流先の排水能力、利水の状況等を十分考慮し、排水施設は、事業区域外から影響を受ける雨水等及び事業区域の規模、地形、降雨量、予定構造物の用途等から想定される雨水及びその他の地表水等を有効に排水できる能力をもった構造及び施設とすること。また、排水施設等の断面及び構造物決定の根拠となる計算書を必ず添付すること。

(3) 排水については、原則として自然流下方式とする。

6 調整池

(1) 事業区域面積が5,000m2以上の事業については、調整池を設置すること。

(2) 事業区域面積が5,000m2未満であっても、町長が必要と認めた場合は、必ず設置すること。

(3) 調整池の技術基準については、防災調整池技術基準及び大規模住宅開発に伴う調整池技術基準によるものとする。ただし降雨強度についての確率年は、50年を採用すること。

7 擁壁工等(石積工、積ブロック工、コンクリート工、モルタル吹付工等)

擁壁工等の技術基準については、原則として和歌山県開発行為技術基準を準用すること。その他の工法及び構造等による場合は、根拠となる資料及び構造計算書を必ず添付すること。

第3 その他の基準

1 この基準に定めるもののほか、土砂等による土地の埋立て等に必要な設計及び施行基準は、和歌山県開発行為技術基準を準用し、又はその都度、町長が定める。